51話 「【マップ戦:領主城外周】 その3」

―――――――――――――

・北に進む → 強制戦闘パネル

―――――――――――――

(また衛士がいる。さくっと避けて先に行きたいけど、けっこう数がいるな)

目の前には八人の衛士が周囲を見張っている。

他の場所に比べて、このあたりの警備はかなり厳重に思えた。

(裏側に抜けるルートだからか? それとも重要な場所でもあるのかな? …たしか、この近くだったよな。オレの波動円に気がついたやつがいたのは)

アンシュラオンは尖塔を見上げる。

波動円に感づいた武人がいたのが、あの尖塔。その人物が出てきたら、普通の衛士のように簡単な戦いにはならないだろうという予感がある。

(尖塔にいたってことは、そいつはやっぱり中にいるんだろう。そして、中にいるってことは外側の連中とは別格ということだ。サナを連れて逃げる場合、そいつが追ってきたらあまり余裕はなさそうだ。少なくとも立ち塞がる雑魚に手加減する余裕はない)

強い武人と戦いながら、衛士のような雑魚を殺さないでおくのは、なかなかに難しいことである。

普段ならば問題ないかもしれないが、サナがいることを忘れてはいけない。

よって、まずは少しでも衛士を減らしておくことを選択。邪魔というより、彼らを殺さないために、である。

(ここにいる衛士のおっちゃんたちは、おそらく公募で集められた者たちだ。今までの様子を見ている限り、城の中には入れさせてもらえない程度の存在。逆にいえば、それだけ関係ない人間だ。さすがに無差別に殺すのはかわいそうだろう)

アンシュラオンは戦気を放出し―――【人型】に維持。

それにさきほど倉庫で手に入れた黒い大きな布を巻きつければ、あっという間に不審者の出来上がりである。

試しに意識を向けて操作してみると、思う通りに動いた。指の一本一本も自在に操れる。

戦気術の一つ、【分戦子(ぶんせんし)】という技である。

自身の戦気に形態を与えて操る術であり、べつに人型である必要性はない。自分の好きな形に変えて自在に操ることができる。

ただし、遠隔操作系の武人でないと思ったように動かすことはできないので、ほぼ遠隔系専用の技といえる。

アンシュラオンはすべての因子を持っているので、遠隔操作系の技の修得も可能となっている。

それを―――遠くにある茂みに飛ばす。

意図的に跳ねたりさせて、ガサガサと音を立てる。

それに衛士が反応。

「ん? 何だ? あっちで何か揺れたぞ」

「見てくる」

「俺もいくぞ」

「待て。動くときはグループでいこう。四人ずつだ」

「了解だ」

アンシュラオンの予想通り、半数の人間が茂みに向かう。

適度な距離を保ちながら戦気人形を移動させ、遠くにおびき出す。

その間、残った衛士四人は雑談。

「敵か?」

「そんな馬鹿な。どうせ何かの動物だろう? お嬢様が飼ってるやつとかさ」

「ああ、犬か? この前なんてあれに飽き足らず、もっと珍しいのが欲しいって言って狩りに行ってたな」

「危なくないのか? 外は危険だろう?」

「ファテロナ様がいるから大丈夫だろう。あの人、門番のマキちゃんくらい強いって話だしさ」

「マキちゃんか…。可愛いよな。そろそろ嫁になってくれないかな?」

「そろそろもなにも、お前の顔すら覚えてないだろうさ」

「そんな! 毎日のようにすれ違っているのに!!」

すれ違っているだけ。

ものすごくチラ見するので、マキからは不審者だと思われていたりするが、今ここでバラして男心を傷つける必要はないだろう。

どのみち可能性はゼロなのだから。

「あのー、ちょっとすみません」

「え?」

そんな会話をしている間に、アンシュラオンが衛士たちに近寄っていった。特に隠れるわけでもなく普通に。

「き、君は…?」

「通りすがりの白仮面です」

「白仮面…? 通りすがり?」

「はい。イタ嬢様に呼ばれて来ました」

その言葉を受け、衛士たちの表情に「納得」の二文字が見えた気がした。

「また変なことをしてるのか…あの人は」

「しょうがねえよ。領主様が好きにやらせているんだしさ。関わらないほうがいい」

「それで…何か用かい?」

「はい。さっき知らない人にこれを渡されて…」

アンシュラオンが紙を渡す。

「…ん? 何? 上級街に爆弾を仕掛けた!? どういうことだ!?」

「お、おい、なんだそれ!? やばいじゃねえか!」

「続きがある。こちらの要求を呑むのならば爆弾は解除する。要求は、領主が全裸になって、ケツにキュウリをぶっ刺して土下座をすること…? なんだこれは?」

「さっき黒い服を着た人に渡されて…それ以上はわかりません。でも、大切なものだと思ったので届けに来て…」

「た、大変だぞ! 早く行かないと! あっ、さっきの人影はまさか!!」

「領主様に何の恨みがあるんだ! ケツにキュウリをぶっ刺すなんて、相当な罰ゲームだぞ!!」

「しかも『お前の味噌の味はどうだ?』と言いながら食わすらしいです」

「なんて鬼畜だ!? 信じられない猟奇犯だぞ! おえっ、想像するだけで吐き気がする!」

「お、追うぞ!! 俺たちも合流して探さないと!!」

「わ、わかった! あっ、君は早く戻っていなさい!」

「はーい。気をつけて行ってらっしゃーい」

アンシュラオンは衛士たちを見送った。

そして戦気でズタボロになった布だけを木の枝に残し、分戦子を解除。これで衛士たちを撒くことに成功。

(気絶させても処理が面倒だしね。これが一番楽だ。しばらく謎の黒仮面でも探していてくれ。そのほうが安全だよ、きっとね)

―――――――――――――

・北に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・北に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・北に移動 → アイテム取得

―――――――――――――

「大きな革袋が八つ? さっきの衛士たちのものかな?」

そこには八つの革袋、おそらく荷物入れか何かが置いてあった。

「こういうのを見ると好奇心が湧くよね。特に異世界のものだし、中身が気になるな」

歳を取ると欲望が減るので、他人の物にはまったく興味がなくなるが、若いうちは何が入っているか気になったものである。

好奇心に惹かれて少し覗いてみた。

「うーん、ろくなものがないな。使えそうなものは軽食用のパンとナイフくらいだけど……おっと、これは何だ?」

手帳か何かの中に見覚えのある顔を見つけた。

「これは…マキさんの写真? おお、写真の技術もあるのか。画質はけっこう粗いけど、ちゃんと映っているじゃないか。だが、オレの嫁を勝手に撮るとはけしからん。これは没収だな」

マキの写真は没収。おそらくマキとすれ違いを繰り返していた男の犯行だろう。

その行為はストーカーじみているので制裁も加える。

「代わりにモヒカンから引きちぎった髪の毛を入れておこう。突如出現した謎の髪の毛に恐れおののくがいい」

モヒカンの髪、IN。

しかもちょっと血が付いている怖い髪の毛である。

「ついでにパンの中にも入れていこう。うん、これくらいでいいか。もう二度とオレの嫁に近寄るなよ。あっ、そこらの土も革袋に入れておこう。おっ、ミミズもいるじゃないか。こいつもINだな。あとはゲジゲジと、そこにいたゴキブリも入れて…よし、OKだ! 出てこないように、しっかりと縛っておこう」

ドサドサドサ

鬼畜の所業で制裁終了。

―――――――――――――

・東に移動 → 敵と遭遇 → やり過ごす

―――――――――――――

眠そうでフラフラした衛士がいたので、軽くやり過ごした。

特筆すべきことはないが、背後をすり抜ける時に高速ひざかっくんをお見舞いしたので、ビクッとなった。

だが、驚いて背後を見た時には、通り過ぎていて誰もいなかった。

以上である。

―――――――――――――

・東に移動 → 敵と遭遇 → やり過ごす

―――――――――――――

再び眠そうにしている衛士を発見。というか、ほぼ完全に寝ている。

(どうやら裏側は衛士たちのサボりスポットらしいな。けしからんやつらめ。罰としてさっき革袋を漁った時に出てきたバターを、たっぷりと塗ってくれるわ)

置いてあった銃にたっぷりとバターを塗る。

ついでにズボンを引っ張って股間にも入れておいた。

あの手についたときの妙にぬるぬるした感じを味わっていただきたい。

以上である。

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・東に移動 → 敵と遭遇 → やり過ごす

―――――――――――――

(ん? あれは…犬か?)

前方には、なにやら犬のような生き物が寝そべっていた。

大きさは地球の大型犬と同じくらいのサイズだが、毛がほとんどない。見た目はドーベルマンに似ている犬種で、フォーナドッグ〈飼育警備犬〉と呼ばれる動物である。

一応魔獣に属しているが、家畜化可能な第八級の無害級魔獣に相当し、人間とも一緒に生活が可能な種類として、こうした私有地の警備に使われている。

あまり群れで行動しない点を除けば、単体での戦闘力は第六級のガルドッグに近く、それなりに脅威となる魔獣である。

このフォーナドッグも警備犬兼イタ嬢のペットとして、領主城の外周で飼われているものである。

(わんころか。犬は嫌いじゃないし、わざわざ殺すこともない。が、鳴かれると面倒だからな。こうしておこう)

アンシュラオンは、すっとフォーナドッグに近寄り、むんずとたるんだ頬肉を持ち上げる。

そこにさきほど手に入れた大きく長いパンを、口の中に突っ込む。

「っ!? っ?!!??」

フォーナドッグは、いきなり口内にパンを放り込まれ、びっくりして目をパチパチさせる。

「ふぐーふぐーーーー!(なにこれ!? 口が、口がー!)」

「どうだ。パサパサするだろう? お前の唾液を全部奪ってやるぞ」

「ふーーーふーーーー!!(はふはふっ、口が渇く!! 喉に詰まるぅ!!)」

「水はあっちだぞ。早く行け」

「ふがっ、ふごっ!!(水、水っ!!)」

パニックに陥ったフォーナドッグは走り去った。

―――――――――――――

・東に移動 → 敵と遭遇 → 戦闘

―――――――――――――

「イタ嬢様からの差し入れだよ。はい、パン」

「え? お嬢様が?」

「うん、ご苦労様だって」

「珍しいこともあるもんだ…」

「一気飲みしてだって」

「パンを!? 何かの間違いじゃないのか? パンだぞ!?」

「間違いないよ。一気飲みしろって命令だよ」

「また変なことを考えて…!!」

「どうするの? 逆らっていいの?」

「くううう…騒がれると面倒なんだよな。クビにされちまうかもしれない。家には女房と娘がいて、まだまだ金がかかるし…」

衛士の男は、パンをじっと見つめる。

しばらく見つめあい、呼吸を荒くしながら覚悟を決める。

「ええい、ままよ!! んぐっ、んぐっ!! 太いっ! 口が乾燥する!! 喉に詰まる!!!」

「はい、バター!」

「バターじゃ駄目だ!?」

「はい、ジャム!!」

「甘くなっただけだ!?」

「はい、水飴!!」

「甘いうえにもっと詰まる!?」

「はい、ハンマー!」

「この場面では、まったくの無力!?」

「じゃあ、水! ドバドバドバッ!!」

「ぶほぁっ―――!? ごほっ! ごほっ!!」

「ほら、駄目だよ。もっと飲み込んで!!」

「ぐうううっ! も、もう無理……がくっ」

男は失神。

それを見てアンシュラオンは思った。

「やっぱりパンは飲み物じゃないな」

―――――――――――――

・東に移動 → 強制イベントパネル

―――――――――――――

アンシュラオンは領主城の裏側に来ることに成功。

(こういう潜入ってのも楽しいもんだな。まあ、サナの貞操が一応安全だとわかっているからこそのゆとりだけど、領主がロリコンという可能性も否定できない。あれだけ可愛いんだ。他の連中に何かされないとも限らない。さっさと行こう。たしか四階だったな)

周囲に人影はない。犬もいない。

あらかた遠ざけた&嫌がらせで排除したので、このあたりを巡回する者はもういないだろう。

城の裏側には各階にバルコニーがあるようで、そこを足場に一気に登っていく。これだけ突起があれば、山で暮らしていたアンシュラオンにとっては楽勝である。

まずは二階、三階、四階と登って、さらに一旦屋根に出て周囲を確認。

(特に騒ぎにはなっていないな。イタ嬢が変態でよかったよ。この格好でもまったく疑われないって、普段どんだけ馬鹿やってんだろうな。爆弾の偽手紙のやつらも謎の黒仮面を追っていなくなっているし、帰りは楽そうだな)

ヤモリのように両手足を壁に密着させながら、四階にあるひと気のない部屋の窓に移動。

両手足に粘着性を高めた命気を放出し、ぴったりと張り付いているのだ。水気だと攻撃的になるので壁が壊れる可能性があるが、命気ならば問題ない。

命気も、まさかこんな使われ方をするとは夢にも思わなかったに違いない。

そして、窓に手をかける。

(罠や警報装置がなければいいんだけど…。おっ、開いた。壊しちゃったけど…大丈夫だよね)

鍵を壊した時に少し音がしたが許容範囲内だろう。

アンシュラオンは壊すのは得意だが、解錠作業はあまり得意ではない。本職が戦士なのだから仕方ないことだ。

それと、警報装置のようなものはないようだ。

(無用心だな。オレが警備担当だったら、もっと厳重にするんだけどな。外側から窓を開けると爆発するとかさ。…まあ、冷静に考えると危ないか。自分の罠にはまって死んだ人もいるし、自宅が常時地雷原だったら落ち着かないよな)

手慣れた様子で、するりと窓から侵入。

ついに領主城内部へと侵入を果たす。

―――――――――――――――――――――――

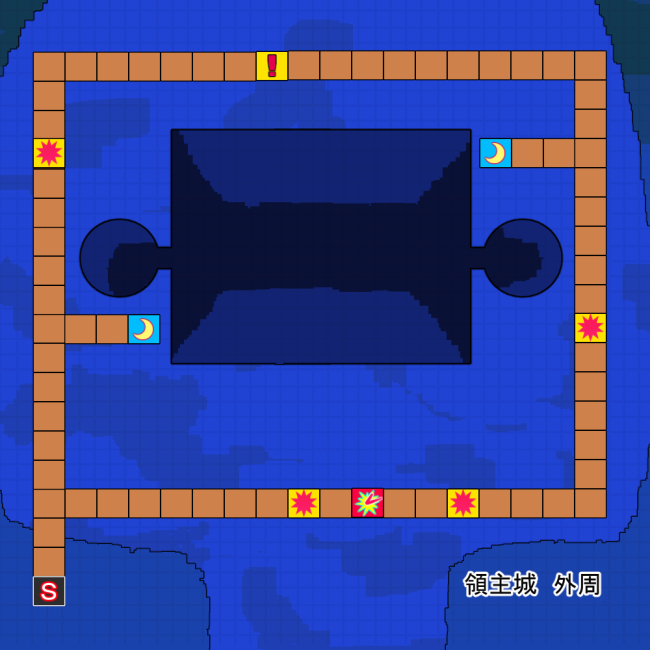

※領主城 外周 マップ全容

52話 「【マップ戦:領主城4F】 その1」

(女の子の部屋だな…ここは)

侵入した部屋の雰囲気は、明らかに女の子といった様相。

カーテンやベッド、机の色もカラフルで、ヌイグルミもいくつか見受けられるので、若い女の子の部屋だと思って間違いないだろう。

(モヒカンの話じゃ、同年代程度の娘を集めているとか言っていたな。ここは、そういったスレイブの部屋の可能性が高い。となれば、サナがいる可能性も高くなる。注意深くいくか)

どうやらこのフロアが目的の場所のようだ。

アンシュラオンも俄然やる気になってきた。

―――――――――――――――――――――――

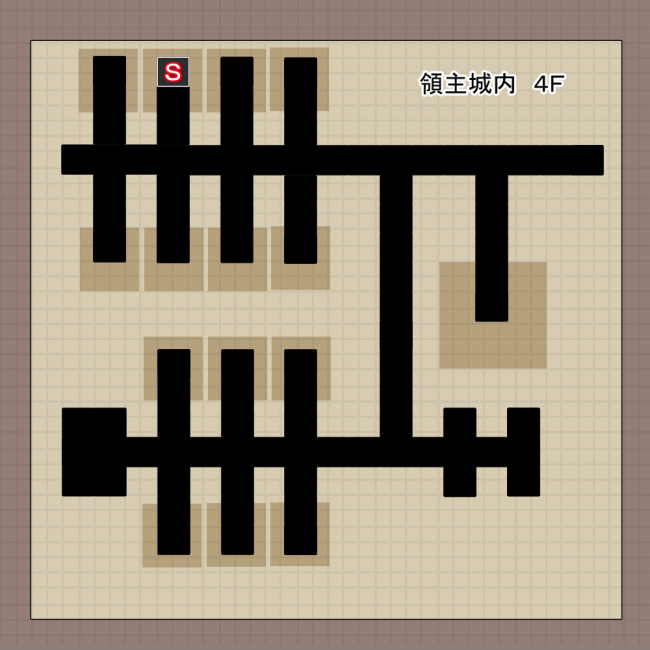

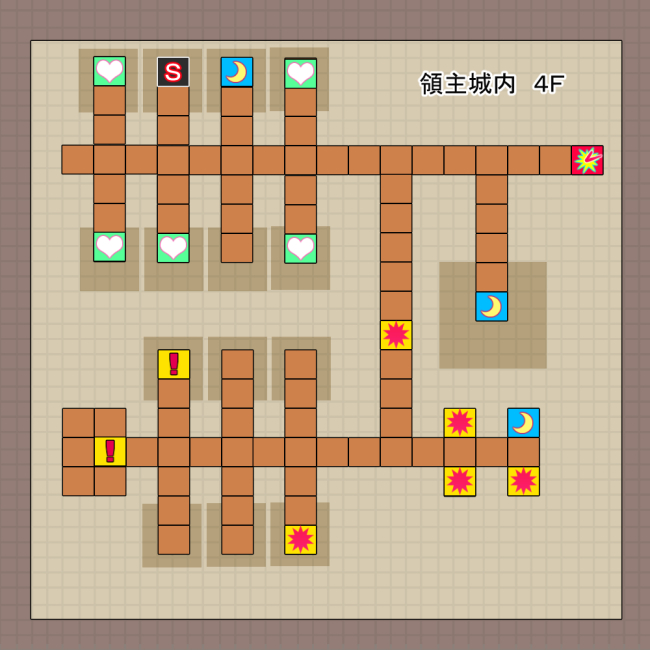

●領主城内 4F マップ戦開始

※このエリアの通常パネルでの敵エンカウントはなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・分かれ道1 → 南に移動

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 休息パネル

―――――――――――――

アンシュラオンが部屋の前に立つ。

自分が侵入した部屋の反対側にある部屋であり、扉も同じデザインをしている。ならば、ここも女の子の部屋の可能性が高い。

(中に人の気配があるな。この雰囲気はサナとは違うっぽいけど、女の子のものかな?)

この距離ならば、気配だけで相手の状態がある程度わかる。サナとは違うが、同年代の女の子に近い雰囲気を感じる。

本当ならば素通りすればよいのだが、アンシュラオンには一つの感情があった。

(オレの物に手を出したんだ。なら、オレもあいつの物を好きにしてもいいな)

ということで、遠慮なく中に入る。

ガチャッと何のノックもなしにドアを開けると、中には予想通りに女の子がいた。

年齢はサナより一つか二つ上だろう。藍色のショートカットをした愛らしい少女だ。

アンシュラオンが入ると、ベッドの上から視線をこちらに向ける。どうやら寝る準備をしていたようで、パジャマ姿である。

(首にスレイブ・ギアスがあるな。やはりスレイブのようだ。ちょっと試しに命令してみるか)

「はい。今日の検診を始めますよ」

「はへ? 検診…ですか?」

「そうです。私は医者です」

「お医者さん?」

「お嬢様に頼まれて、皆さんの健康を管理するお仕事をしています。さあ、服を脱いでください」

「は、はい! お嬢様のご命令なら!」

イタ嬢の命令だと勘違いした女の子がパジャマを脱ぐ。

「下着も脱いでください」

「は、はい」

ついでに下着も脱がせる。

(おっ、何でも言うことを聞くな。というか、持ち主以外の言うことも聞いてしまうのか? それは危険だな。このあたりは当人の知能とか判断力も影響する問題っぽいし、サナや他のスレイブと契約するときは気をつけよう)

ひょんなことから重要な情報を得た。ラッキーである。

「ベッドに寝てください」

「は、はい」

「楽にして…胸に触りますよー」

「あっ!」

「こらこら、動いたら駄目ですよ」

「す、すみません。触られるのなんて…初めてで」

「おや、お嬢様は触ったりしませんか?」

「は、はい。友達って…そういうことをするんですか?」

「する人もいますねー。いいですか、そういうときは相手の手を振り払って、涙ぐんだあとに平手打ちをするのですよ」

「え? お嬢様にですか? そんなこと…できません!」

「駄目ですよ。それが友情には必要なんです。遠慮なく平手打ちをしてください。相手が泣くくらいに。泣くまで叩かないと友情は結ばれませんから、絶対に殴り続けることです。わかりましたか?」

「そうなんですね…。知りませんでした。わ、わかりました。今度やってみます!」

「私以外の男の人に触られたときも、同じことをしてくださいね。そういう場合は、感謝の意味があるのです」

「勉強になります」

平然と嘘知識を教えるアンシュラオン。

「じゃあ、診察しますから動かないでくださいねー」

「ひゃっ! ぬ、ぬるぬるします!」

「我慢してください。治療ですから」

アンシュラオンが手に、ローションくらいにぬるぬるさせた命気を放出。

さらにそれを胸に触れながら高速振動させる。

ポヨポヨポヨ ヌルヌルヌル

ポヨポヨポヨ ヌルヌルヌル

ポヨポヨポヨ ヌルヌルヌル

「あっ、ひゃっ、ひゃっ!」

「声はもっと艶っぽく!」

「つ、つや?」

「そう。あっ、あぁあ! あはぁ! みたいな感じで!」

「は、はい! あっ、あはあ!! ああああ!」

「いいですよ! そうですよ! グッドですよ!! モミモミモミ! ヌルヌルヌルヌル! ぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅっ!」

「あっあああああ! ああああ―――――――――っがく」

少女は意識を失った。

「あれ? もうイッたの? ちょっと胸の上で命気ローションを振動させただけなのに…敏感な子だな。しょうがない。ついでに身体を調べるか」

命気を振動させて身体の状態をチェック。

これは怪我をしたときに使う実際の作業であり、ついでに少女の身体を診察してみる。

「うーん、ちょっと胃腸炎気味かな? やっぱりイタ嬢と付き合うってのはストレス溜まるんだろうな。治しておこう」

口から命気を侵入させて胃腸に薄く展開。それらが瞬時に新しい細胞となって防護膜を張りつつ、古くて傷んだ細胞を侵食していく。

数秒後には、綺麗さっぱり健康体になっていた。

「通りすがりの白仮面。その正体は医者。報酬はこれでいいや。モミモミ」

まだ発達途上の胸を何回か揉んで、報酬の受け取り完了である。

高額な医療費を請求する闇医者より遥かに良心的だろう。

―――――――――――――

・分かれ道1 → 西に移動

―――――――――――――

・西に移動 → アイテム取得

―――――――――――――

「しかしまあ、成金趣味というか。廊下にいろいろ飾りやがって…」

領主城の通路には、高級な調度品が飾られている。

上級街にある高級店やハピ・クジュネから送られてくる貴重な品、あるいはさらに南から仕入れたような芸術品が並んでいる。

「下級街はあんなにボロなのに、やっぱりここの領主はクズだな。うん、そうだ。絶対に許せん。詫びの証として、いくつか持って帰ろう」

といっても、どれも大きなものばかりなので、これを引きずって帰るのは非常に面倒である。

よって、選ぶのは手頃なサイズのものかつ、値が張りそうなものに限定する。

「おっ、剣があるじゃないか。…って、これは張りぼてだな。何かもっとましなものは…おっ、この皿はなかなかいいな。これをゲットして、と。あとは…この椅子にはまっているのはジュエルかな? こいつもボッシュートだな」

なかなかセンスの良い皿があったので、それを数枚ゲット。

加えて、椅子や壺などにジュエルがあったので、それもゲットである。

【高級風景皿】三枚、【低級ジュエル】三個ゲット。

―――――――――――――

・西に移動 → 何も無し

―――――――――――――

・分かれ道2 → 北に移動

―――――――――――――

・北に移動 → アイテム取得

―――――――――――――

・北に移動 → アイテム取得

―――――――――――――

なぜかここの通路には、いろいろな「玉」や「符」が台に置かれている。

それだけ見れば、なにやら占い館の通路にさえ思えてくる。

アンシュラオンはそれらを注視。

「これって…何かの術式が付与されているな。そういえば、術式を込められるのってジュエルだけじゃないんだよな。媒体として優秀ならば、どんなものにだって付与できるみたいだし」

アンシュラオンは子供時代、戦闘に関する本は自由に読めたので、むしろ符に術式を書き込む符行術(ふぎょうじゅつ)や、術具といった特別なアイテムのほうに馴染みがあった。

玉もジュエルの一種だが、内部の気体に術式が込められており、符と同じく一回限りのものとして発動させることができる。

範囲内にいれば対象者全員に効果があるので便利だが、敵がいれば一緒に効果を与えてしまうので注意が必要である。

「これは煙玉か? おっ、物理障壁玉もある。こっちは分身符か? いいじゃないか。全部ゲットだな」

目に付いたものは一通りゲットである。特に罠も仕掛けられていないので、なぜこんな場所に置いてあるのかは謎であるが。

【煙玉】一個、【物理玉】一個、【分身符】一枚をゲット。

―――――――――――――

・北に移動 → 休息パネル

―――――――――――――

再び部屋が見えてきた。中には人の気配がある。

ただ、他の部屋と違うのは、その扉にも符が何枚も貼られている点である。

「何の符だ? まあいいや。お邪魔しまーす」

バリンッ

何かの音がしたが、気にせずに入っていく。

ドアを開けると、オレンジっぽい髪色の少女がこちらを振り向いて硬直している。その少女も非常に整った顔立ちをしていた。

「あっ、診察に来ましたー。服を脱いでください」

「え? え!? 診察!?」

「はい。診察です。あなたの身体の異常を全部治すために、胸を触りますよ。はい、脱いで」

「えと、えっと…ぬ、脱ぐ? 胸?」

「お嬢様の命令ですよ。早く脱いでください」

「…は、はい? 命令って…?」

「もう、面倒くさいな。脱がせてあげましょう」

理解が及ばないようなので、アンシュラオンが率先して脱がせてあげる。

少女は驚いてはいるものの、まったく抵抗することなく服を脱がされる。

「はい、力を抜いて」

「あ、あの…これ……」

「はーい、ぶるぶるしますから気をつけてねー。ブルブルブル、ヌルヌルヌルヌル!!」

「あっ、ああああ!! あひぃいい!!」

「おっ、いいですよ! いい声だ! もっと、もっと自分をさらけ出して!! 素直になって!」

「あっ、ああああ! ひぐうううう! ―――がくっ」

少女は達して気絶。

「うーん、まだ十秒もやっていないのに…。もしかして、この世界の女の子は敏感なのか? でも、姉ちゃんなんて何時間やっても大丈夫だったような…。まあ、あの人と比べたらかわいそうか。こっちは一般人だしな」

それから身体を診察。

肉体面に問題はないが、精神力がかなり疲弊している様子であった。

「イタ嬢の相手は疲れるんだな。お疲れ様だよ。命気を全身に塗って疲労だけでも抜いてやろう」

命気で疲労回復である。報酬の胸揉みも忘れない。

前の子より育っているようで、それなりに楽しめる大きさであった。ついでに乳首もつまんでおいた。

それから部屋を物色してみると、周囲にはさまざまな符が落ちており、さきほど少女がいた机の上には書きかけの符が置いてある。

「ああ、なるほど。この子が符を書いていたのか。ということは術士の才能があるのかな?」

少女の首には緑のジュエルがあるので、彼女がスレイブであることは間違いない。

ただし普通のスレイブではなく、特殊な技能を持った存在なのだろう。符が書けるのならば二級以上は間違いない。

「なかなかいい人材だな。オレも欲しいが、今はサナが優先だ。さよならー」

白仮面は、けっして後ろを振り返らない。

少女の胸を触れたのだから、よしとしよう。

53話 「【マップ戦:領主城4F】 その2」

―――――――――――――

・分かれ道2 → 西に移動

―――――――――――――

・西に移動 → 何もなし → 行き止まり

―――――――――――――

・分かれ道2 → 東に移動

―――――――――――――

・分かれ道1 → 東に移動

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・分かれ道3 → 東に移動

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・分かれ道4 → 東に移動

―――――――――――――

・東に移動 → アイテム取得

―――――――――――――

「…なぜ、パンツが落ちているのか?」

通路には、女性物の下着が落ちている。

明らかに犯罪の匂いがする。

「女性が襲われた? パンツだけ置いていくのもおかしいか。普通に考えれば洗濯物を落としたとかだろうけど…。とあるゲームで、屋根の上にブラジャーが落ちているとかいうやつがあったな。それを届けたら怒られるわけだが……一応拾っておくか。軽いしね」

【薄紫色のパンティー】をゲットした。

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・分かれ道5 → 東に移動

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・分かれ道6 → 東に移動

―――――――――――――

・東に移動 → アイテム取得

―――――――――――――

「嘘だろう? 今度はブラジャーが落ちてる…」

恐ろしいことに次はブラジャーが落ちていた。薄紫色なので、さきほどのパンツとセットなのは明白だ。

「この領主城の中はどうなっているんだ? やっぱり破廉恥な場所だったようだな。けしからん! ボッシュートだ!!」

【薄紫色のブラジャー】をゲットした。

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・分かれ道7 → 南に移動

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → アイテムパネル

―――――――――――――

明らかに今までの扉とは違うものが存在した。

鉄かどうかは不明だが何かしらの金属で出来ており、しかもあからさまに南京錠のようなもので、がっしりと鍵がかけられている。

「中に人の気配はない。この雰囲気から察するに…物置、それも宝物庫的なものだろうな。ふむ、さぞや大切な物が入っているに違いない」

アンシュラオンが、ニヤリと笑う。

領主城にある大切なもの = 領主やイタ嬢にとって大切なもの

領主の物 = アンシュラオンのもの

「サナを奪った罪は重い。こうしている間もトイチどころではなく、一分で一割の利子がかさんでいるのだ。すでにお前たちの借金は数十億にもなっているぞ。よって、好きなだけボッシュートだな」

南京錠には、領主しか開けられないという術式がかけられていたが―――

バキンッ

あっさりと破壊して中に入る。

「こんなに簡単に壊れる鍵ってのも問題だな。もっと頑丈に作れないものか?」

自分の家のセキュリティは、これよりもっと強固にしようと誓うのであった。

中は、外周で見た倉庫とは違い、綺麗に整頓された場所であった。壁にもいろいろな術式が刻まれているので、まさに宝物庫と呼ぶに相応しい場所である。

「うーん、この術式は何だろう? 何か封じ込めているのかな? ここまで複雑だとよくわからないな。術の勉強もしておきたかったけど、姉ちゃんにまだ駄目って言われたんだよな…」

術を使える姉を見て自分もやりたいと申し出たのだが、意外なことにパミエルキは許可しなかった。

基本的にパミエルキはアンシュラオンに甘いが、その彼女でさえ理由は明かしてくれなかったので、その記憶が強く残っているのだ。

「たしかに術ってのは危険だからな…。それに本業であるはずの戦士でさえ、まだまだゼブ兄や師匠には及んでいなかったし…そのあたりなんだろうな。オレもまだまだ修行不足だな。…って、そんなに強くなってもしょうがないけどさ」

改めて物色を開始。

てっきり高価な武器や防具があると思っていたが、意外にもそういったものは一切なく、金塊といったものも存在しない。

あるのは【宝珠】のみ。

「宝珠? これってジュエルの中で最高級のものだったような気がするな。ただ、普通の媒体には使えないとか書いてあったような…」

ハローワークには、ハンターや傭兵用にさまざまな指南書が置かれている。

気になったのでジュエルの冊子を読んでみたが、その中で最高品質とされていたのが宝珠と呼ばれるものである。

大きさ自体が普通のジュエルとは違い、大きな原石でないと磨き出せないものである。

地球でも、大きいほど価値があったので、その価値基準はこちらでも当てはまるようだ。

ただし、大きすぎると一般の術式を付与しづらくなる傾向にあるので、使われるとすれば大規模な儀式や、最上位の術式を組み込む際にしか使われない。

あまりに価値がありすぎると逆に使いづらいのは皮肉なものである。

「これは…おっ、城壁の上にあった術式に似ているぞ。もしかして防御結界の予備なのかな?」

野球のボールくらいの大きさの薄緑の宝珠があった。どうやら城壁に展開している防御結界の予備宝珠のようである。

あれだけの結界を維持しているのだから、宝珠を使うくらいしないと展開できないのだろう。

「でも、予備がありながらどうして使わないんだ? もうけっこうボロボロだろうに。まったく危機意識ってのが足りないな。領主失格だ! けしからん!」

とアンシュラオンは怒っているが、それが予備であることを領主は知らないのである。

実は、ここにあるものは数百年以上前の領主が管理していたもので、それ以来誰も触っていないという「開かずの宝物庫」なのだ。

一度だけ現領主であるアニルが入ったが、術士の素養があるわけでもないので、まったく用途がわからずに立ち去った過去がある。

大災厄から何代か経過して、領主の危機意識も完全に薄れてしまったのだろう。今では誰も近寄らない場所である。

が、価値がわかる者が見れば宝の山である。

「そんなに大きくないし、一応もらっておこう。何かに使えるかもしれないしね。…ん? 一番奥に飾ってあるのは何だ?」

そして、極め付けを発見してしまう。

それは一番奥の台座に飾られているもの―――もとい、厳重に【封印】されているものである。

周囲にはいくつもの宝珠によって結界が施され、けっして外に持ち出さないようにとの願いが込められたもの。

が、そんなことを知らないアンシュラオンは、あっさりと結界を破壊して宝珠を持った。

「妙に禍々しい色をしているな。こんな色の宝珠に値が付くのか? それとも宝珠なら何でも高く付くのかな?」

宝珠の大きさはサッカーボールくらいであるが、重さはあまり感じない。

それ以前に、取り出した瞬間から黒い波動が滲み出るという、妖しいギミック付き―――と思っていたが、実はそれは【精神攻撃】であった。

もし、アンシュラオンの精神がA以下なら、即座に宝珠の支配下に置かれてしまっていただろう。これはそういう【呪具】でもあるからだ。

が、アンシュラオンの精神はSSSである。常時姉の禍々しいオーラに晒されていた彼にとって、こんなものはたいした波動でもない。

単に趣味の悪い色としか思わず、そのまま無意識のうちに自分の支配下に治めてしまう。

その途端に、宝珠の色が落ち着いた白に変わった。

「あれ? 色が変わっちゃったけど…いいのか? でも、こっちのほうが真珠みたいで綺麗だな。よし、これもゲットだ」

アンシュラオンは、【広域防御結界宝珠】十二個と、【(元)旱魃(かんばつ)災厄宝珠】をゲット。

革袋に乱雑に入れて、引きずることにした。

―――――――――――――

・分かれ道7 → 西に移動

―――――――――――――

・分かれ道6 → 南に移動

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 強制戦闘パネル

―――――――――――――

通路の中央に一人の男がいた。

今まで見た衛士とは違い、独特の鎧に身を包んでいる。

(あれは…魔獣の素材だな)

魔獣の中には金属質の鱗や皮膚を持つものがいるので、鉄鋼技術が完全ではない地域においては、そういった魔獣の素材を使って武具を作ることが多い。

あれはドノバ・トローム〈狂い咲く銅華〉と呼ばれる、全身が銅のような素材で出来ている植物系魔獣の素材を使って作られた鎧である。

ドノバ・トロームは第四級の根絶級魔獣なので、普通のハンターでは簡単に狩れる相手ではないし、その素材で作られた鎧の防御力は高い。

背中には斧を背負っており、身体つきもかなり頑強であることから素人ではないだろう。

―――――――――――――――――――――――

名前 :ペーグ・ザター

レベル:25/40

HP :720/720

BP :130/130

統率:F 体力: C

知力:F 精神: D

魔力:E 攻撃: E

魅力:F 防御: D

工作:F 命中: E

隠密:F 回避: F

【覚醒値】

戦士:1/1 剣士:0/0 術士:0/0

☆総合:第九階級 中鳴(ちゅうめい)級 戦士

異名:イタ嬢様のスレイブ七騎士、忠犬ペーグ

種族:人間

属性:火

異能:忠実、身代わり、物理耐性、お嬢様への忠誠

―――――――――――――――――――――――

(忠犬ペーグ? ちょっと痛い異名だな。しかし、外の衛士たちとは比べ物にならない圧力だ。おそらく警備用のスレイブだろう。となれば、この先がイタ嬢の部屋があるエリアか?)

イタ嬢のスレイブ七騎士という異名からしても、彼女の身辺警護を行っている者たちであると思われる。モヒカンが斡旋したスレイブで間違いなさそうだ。

たしかに外の衛士よりは強い。武人の因子も覚醒しているので、衛士たちでは束になっても敵わないだろう。

ただし、アンシュラオンから見れば子供同然。よちよち歩きもまだできない赤子を相手にするようなものだ。

(ラブヘイアよりも弱いやつを相手にしてもしょうがない。さっさと行くか。…と、あれも装備しておこう)

アンシュラオンが、さきほど拾った【例のブツ】を装備する。

そのままゆっくりかつ堂々と通路を歩いていくと、十メートルほど手前でペーグが気がついた。

が、ペーグはアンシュラオンを凝視したまま硬直している。

それは白仮面に変装しているからではない。それはそれで奇抜な姿だが、さらに奇抜な格好になっているのだ。

「こんにちは」

「…こ、こんにち…は」

「あっ、夜だから『こんばんは』だね。こんばんは」

「ど、どうも…こんばん…は……」

ペーグは近寄ってくるアンシュラオンに呆気に取られているようだ。

その理由は、頭に被った薄紫色のパンティーだろう。ついでにブラジャーも装備してみた。

ここまで来たら、もう迷う必要はない。男はどんと勝負である。

「申し遅れました。通りすがりの変態仮面です。これ、名刺ね」

「あっ…は、はい。ど、どうも。…え? 整体師さん? その顔…いや、そのマスクで?」

「はい。これは患者の皆さんをリラックスさせるための余興です。けっして趣味ではありません」

「そ、そうなんですか。よ、よかった。もし本当にそういう人なら、どうすればいいのかわからないし…よ、よかったです」

「仕事内容は、主にお姉さんの身体を触って楽しみながら、ついでに身体の異常を治したりします。幼女も受け付けています」

「それは大丈夫なんですか? その、わいせつ行為とか、そういったものは…世間の波という意味でも」

「合意の上ですから大丈夫です。あくまで治療ですし、バレませんよ」

「それは役得ですね!」

「そうでしょうとも。そうだ。あなたも診てあげますよ。ほら、背中向けて」

「いいんですか? お高いんでしょ?」

「いえいえ、せっかく出会った縁ですから。今回は無料ってことで」

「そ、そうですか? いやぁ、悪いなぁ。最近腰が痛くて…」

後ろを向いて腰を突き出すペーグ。

「じゃあ、いきますよ。そのままでいてくださいねー」

「いやー、ドキドキするなー。こういうの初めてだし。痛くしないでくださいよー」

「大丈夫です。任せておいてください。取っておきのがありますから。取っておきのが」

アンシュラオンは鉄のハンマーを取り出すと、ゴルフクラブのように大きく振りかぶった。

そして、狙いをつけて―――

「チャーーーシューーーーーーメーーーーーンッ!!」

ブゥンッ

バッコーーーーーーーーーン!!

「っっ!?!?!?―――――――――――!?!?!!?!!?」

思いきり振られたハンマーが、ペーグの尻にヒット。鎧を陥没させながら突き上げた。

衝撃は尻から腰に至り、容赦なく粉々に砕く。

人間、痛みが強すぎると声も出なくなるらしい。

口をパクパクさせて悶絶―――からの気絶。

泡を吹いて倒れてるペーグ。哀れな姿だが、これで腰を思い煩うこともないだろう。もう壊れたのだから。

「ふー、これにて一件落着! 腰はお大事にね。まあ、尻のほうがヤバイかもしれないけどさ。あっ、斧はもらっておこうっと。あとは何かないかな…」

ペーグの斧はもらう。それ以外にも鍵を持っていたので、それも奪った。

【ペーグの斧】、【休憩室の鍵】をゲット。

54話 「【マップ戦:領主城4F】 その3『サナ発見』」

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・分かれ道8 → 西に移動

―――――――――――――

・西に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・西に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・西に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・分かれ道9 → 西に移動

―――――――――――――

・西に移動 → アイテム取得

―――――――――――――

・西に移動 → アイテム取得

―――――――――――――

「領主城ってのは、本当に面白い場所だな」

アンシュラオンが見つめる先には、なぜかメイド服が落ちている。

ブラジャーやパンツが落ちていたりメイド服が落ちていたり、領主城は思っていたよりもカオスな場所のようだ。

仕方ないので、これも拾っておく。

それからさらに進むと、ネックレスが落ちていた。ジュエルもはめ込まれている。

「ん? これはどこかで見たような? もしかしてスレイブ・ギアスか? だが、どうして外れているんだ?」

それは見覚えのある緑のジュエル。スレイブ・ギアスに使われるものだ。

しかし、もしギアスの効果が発動していれば、こんなところには落ちていないはずだ。自分の意思で取り外すことはできないからだ。

可能性があるとすれば、もう一つの事態。

「待てよ。他人が外したという可能性もあるな。それならば問題ない…わけがないな。たしかこのジュエルは専用の機械を使わなければ簡単には外せないはずだし、無理にやれば精神に悪影響が出る可能性があったはずだ」

スレイブ・ギアスは精神に働きかけるものである。それを強引に外すと対象者に悪影響が出る可能性があるのだ。

たとえば機械の起動中に、強引にパーツを取り外せば故障の原因になるように、実際に作動している間は外してはいけないようになっている。

これが人間の場合、基本的には常時作用している状態なので、取り外しはスレイブ館で行うのが好ましいとされている。

ならば、これはいったいどういう状況なのか。

(サナのギアスを強引に外した? いや、そんな必要性はないだろう。偶然外れるものでもないしな…。はて、これはどういうことか? とりあえず、これも拾っておくか)

【高級メイド服】、【緑のネックレス】をゲット。

―――――――――――――

・分かれ道10 → 西に移動

―――――――――――――

・西に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・西に移動 → アイテム取得

―――――――――――――

ちょうど十字路に差し掛かったあたりに、今度はナイフが落ちていた。

「なぜナイフが…。しかも戦闘用じゃないか。まさかサナに変なことをしているわけじゃないよな。ますます気になってしょうがないぞ」

【暗殺ナイフ】をゲット。

―――――――――――――

・分かれ道11 → 南に移動

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・南に移動 → 何もなし →行き止まり

―――――――――――――

・分かれ道11 → 西に移動

―――――――――――――

・西に移動 → アイテム取得

―――――――――――――

アンシュラオンの目の前に、ヌイグルミが落ちていた。

熊やアヒル、猿のような形のものが投げ捨てられるように落ちている。

「こっちのエリアで初めてガキっぽいのが見つかったな。間違いなくこの先にいるな」

【イタ嬢様の痛いお友達】を手に入れた。

―――――――――――――

・西に移動 → 強制イベントパネル

―――――――――――――

アンシュラオンは、大きな部屋の前に立っていた。

今までの部屋とは豪華さのレベルが違う。間違いなく目的の場所である。

気配を探ると、中には三人の気配があった。

その中の一つは―――サナ・パム。

間違いない。あの時に感じたサナの波動そのものである。

(ついにやってきたぞ。サナを返してもらおう。と、その前に、何か話しているな?)

アンシュラオンが耳に意識を集中し、中の会話を盗み聴く。

波動円の要領で戦気を伸ばして意識を同調させるので、当人たちの場所、表情、口の動き、筋肉の動きなどから何をやっているかがわかるのだ。

中の人間は、全員少女。誰もアンシュラオンには気がついていないようだ。

そして、彼女たちがやっているのは、ゲーム。

「負けた。負けました」

「ふふん、またわたくしの勝利ね」

「お嬢様、強すぎ、強すぎます」

「もう一回よ!」

(お嬢様? 間違いないな。ツインテールの女がイタ嬢だ。もう一人の大きなおさげの子は、友達にしたスレイブだろう。このゲームは何だ? ババ抜きか?)

どうやらカードゲームに興じているらしい。やっている内容は、ほぼババ抜きである。

「わー、また、また負けました」

「わたくしが勝つことは、いつだって決められていること! しょうがないのよ、クイナ!!」

「お嬢様、すごい、すごいです」

「ふふ〜ん」

勝負はイタ嬢の四連続勝利である。

だが、アンシュラオンには、すべてのカラクリがわかっていた。

(クイナって子、わざと負けてるな。ババじゃないやつを意図的に出して、上手くイタ嬢を誘導している。サナも加わっているようだが…あの子もさりげなく勝たせるようにしているっぽい)

この年齢にして、まさかの接待ゲームである。

(しかもイタ嬢のやつ、本気で気がついてなさそうだ。痛いやつだな…。正直、ここまで痛いとは思わなかった。サナにまで接待されるってどういうことだよ。接待をされて喜ぶ程度のやつってことか…哀れだな)

「それじゃ、次に負けた子は、これを着てもらうわ」

「えー、えー、それは、それは大変です!」

「これは罰ゲームよ。そうしないと面白くないものね」

「がんばり、がんばります!」

(なにー!? 何を着せようってんだ! もしサナが負けたら、卑猥な服を着せて楽しむ気か!? なんたるやつ!! このオレが成敗してくれる!!)

イタ嬢が取り出したのは単にメイド服だったのだが、「メイド = エロ」の間違った認識があるアンシュラオンにとっては、それは単なるエロ衣装にすぎない。

そこでもう我慢の限界がやってきた。

頭に被ったパンティーをしっかり固定したのを確認し、ハンマーを振りかぶる。

「殴りこみじゃー! 殴りこみじゃーーー!!」

アンシュラオンが扉を蹴破って中に入ると同時に、叫びながらハンマーを振り回した。

相手の位置はわかっているので当たることはないが、無我夢中で振り回すふりをしながら、周囲の壁を破壊していく。

ブーンッ! ガンガンガンッ バキバキッ!

ブーンッ! ガンガンガンッ バキバキッ!

ブーンッ! ガンガンガンッ バキバキッ!

「きゃあああああ!?」

「にゃはああ!」

「………」

まるでドッキリの映像であるかのように、突如入ってきた謎のハンマー男に少女たちは驚き叫ぶ。

「な、なんですの!? いったい何が!?」

極めて普通の反応をしているのは、意外にも金髪ツインテールのイタ嬢。

やや釣り上がった目が勝気な印象を与えるが、美人といってもよい顔つきである。年齢は、聞いていた通りに中学生くらいだろうか。

「お嬢様! 隠れましょう! 隠れましょう!」

もう一人、金髪の女の子のやや後ろにいるのは、長めの空色の髪を一つのおさげに束ねた女の子。

イタ嬢とは対照的に、おっとりとした顔つきである。この子は可愛いといった感じだろうか。年齢はイタ嬢と同じか、少し下くらい。

「………」

そして、そんな激しい殴りこみにもまったく動じていない少女。

美しく黒い艶やかな髪、ほどよい褐色の肌をしたアンシュラオン好みの超可愛い子、サナ・パムである。

わかってはいたが、彼女がいたことに改めてアンシュラオンは満面の笑顔を浮かべる。

その変装した実に怪しい格好、顔に被ったパンティーにしわを作りながら、ニヤリと笑うのである。

「え? え? な、なに? これはいったいなんですの?」

「あなたがお嬢様ですね?」

「え、ええ。そうですけれど…あ、あなたは?」

まだイタ嬢はこちらを敵と認識していないようだ。

それも当然。これだけの警備態勢の中、いきなり自室に入ってくる部外者など普通はいないのだ。

アンシュラオンは、じっとイタ嬢を観察。

(たしかに顔は可愛いが、オレとしてはあまり好きではないタイプだな。明らかに傲慢そうな顔つきだ。典型的な駄目なお嬢様タイプだ)

というのはアンシュラオンの偏見だが、実際にお嬢様といった格好をしている。

今は三人とも寝巻きだが、イタ嬢のものは至る所に細かい刺繍が施され、小さなジュエルがいくつも付いている。

そのどれもに術式が組み込まれているので、一般人が買えるようなものではない。

ちなみに効果は、安眠促進、美容効果アップ、疲労回復量アップなどなど、寝巻きとしてはかなりの優れものである。

「どうも、変態仮面です。これ、名刺です」

「ああ、ご丁寧にどうも。クイナ、こちらも名刺を」

「はい、はい。名刺、名刺…はい!」

クイナが名詞を持ってくる。この歳にして名刺を持つとは、さすが領主の娘である。

だが、名前を見たアンシュラオンは首を傾げた。

「ベルロアナ? それが本名?」

「?? それが何か?」

(あっ、そうか。イタ嬢が本名じゃなかったんだな。自分で名乗っていたらイタ嬢というよりネタ嬢だもんな。まあ、面倒だからずっとイタ嬢って呼ぶけどさ)

一応、本名はベルロアナ・ディングラスである。

今後使うことはないので、あまり意味のない名前ではあるが。

「お嬢様、こちらにお手を」

「手…? こうですか?」

「はい、ここです。ぽちっとな」

事前に用意していた朱肉にイタ嬢の指を乗せる。手には、べっとりと赤い染料が付いた。

その指を一枚の書類に押し付ける。

「うん、綺麗に付きましたね。では、こちらが代金となります。お確かめください。あっ、それと十万円ほど外の衛士に渡したので、その分は引いてあります」

「は、はぁ? 十万円…?」

「野グソです」

「野グソ?」

さりげなくイタ嬢に野グソという言葉を言わせて、にんまりと笑うアンシュラオン。鬼畜の所業である。

一億円が入ったアタッシュケースも忘れない。部屋の入り口にそっと置いておく。

野グソの衛士に渡した分は引かれているので、厳密には一億ではないが問題ないだろう。

これで準備は整った。

アンシュラオンは、フリルのついた寝巻きを着たサナを抱きかかえ、残った二人に手を振る。

「アディオス、お嬢様方。それではごきげんよう」

実に堂々とした足取りで廊下に出る。

それを呆然と見守る二人の女の子であった。

―――――――――――――――――――――――

※領主城内4F マップ全容

〇無駄になったアイテム、フラグ未回収アイテム

【休憩室の鍵】【母の指輪】

55話 「イタ嬢様」

(うむ、上手くいった。さて、帰るか)

上々の出来である。これで晴れてイチャラブ生活が始まる。

抱っこしたサナの感触と体温も実に素晴らしく、それだけで感動で心が震えそうだ。

「ああ、可愛いなぁ。オレのものだからな。あー、可愛い、可愛い。最高だな」

「………」

「今日からオレがご主人様だぞ。わかるかい?」

「………」

サナは、じっとアンシュラオンを見ている。

その顔に意思というものは感じられない。ただじっと見ているだけだ。

「意思無き少女、か。白スレイブらしいといえば、らしいな。そういった感情は、おいおい教えていけばいいか。むしろこのほうがオレにとっては都合がいい。こんな可愛い子を好きにできるなら…」

「待ちなさい、そこの変態!!!」

これからのことを考えて、にやにやしていたアンシュラオンの前に、ツインテールを揺らしながら廊下を走ってきたイタ嬢が立ち塞がる。

「なんだよ。もう用は終わったぞ」

「わ、わたくしは終わっていません! というか、誰ですかあなたは!!!」

「もう紹介は済んだだろう? 初めまして、変態仮面です」

「へ、変態!? 自分で名乗るなんて…って、それはわたくしのパンティー!! ああ、ブラジャーまで!!」

「え? そうなの?」

「下着泥棒ですわ!!」

「おいおい、勘弁してくれよ。これは通路に落ちていたんだぞ。北側の通路に投げ捨ててあったじゃないか」

「え!? どうしてそんなところに!?」

「オレが知るわけないだろう。…もしかして嫌がらせとかじゃないのか? イジメとかさ」

「そ、そんなこと! わたくしにそのようなことをして何の意味があるのですか!?」

「嫌われているんだろう?」

「そんな馬鹿な!? クイナ、そうなのですか!?」

「いいえ、いいえ。お嬢様、気のせいです!」

「ほら見なさい。嫌われてなどいない!!」

若干、声に必死さがこもっている気がしないでもない。

「まあ、いいや。こんなもん、いらないし。ぽいっ」

「あーっ! わたくしの下着がーーー!」

「ふー、すっきりした」

「下着がむわっとするー! なんか妙に温かい!? もうはけないですわーーー!」

「オレだってお前のだと知っていれば絶対に被らなかったぞ」

「普通、パンツは被りませんわ!」

イタ嬢、正論である。

だが、拾ってしまったのだから仕方ない。拾った以上、被るのが礼儀である。

「話は終わったな。じゃあな」

「待ちなさいな! 変態!」

「失礼なやつだな。誰が変態だ。パンツはもう返しただろうが」

「そんな格好をして女の子を抱きながら『好きにできる』とかいう男が、変態でなくて何なのですか!!」

仮面にマント。少女を抱っこ。淫猥な笑み。

なるほど、たしかに変態だ。

だが、アンシュラオンは動じない。

「それがどうした」

「どうした!? メンタルが強靭すぎますわ! それより、その子をどうするつもりですか!?」

「どうするもこうするも、オレのものだから好きにするさ」

「あんなことやこんなことをして楽しもうなんて、なんて穢らわしい! 最悪の変態ですわ!!」

「あんなことやこんなことって、どんなことだ?」

「それは、その……!」

「こんなことか?」

「ひーーーーー!! 顔を舐めた!?」

アンシュラオンが、サナの頬をぺろりと舐める。

「うん、美味い。余計な化粧がないから肌の味がよくわかる。肌は舐めると本来の質がよくわかるんだよな。特に女の子はさ」

「へ、変態!! ものほんの変質者ですわ!!! ひーー!」

「不思議だ。まったく引け目を感じない。たぶん、本物の変態を見てきたおかげだろうな…」

ラブヘイア大先生という本物の変態を知っているので、自分がまだまだその領域に達していないことを知っている。

だから変態と罵られても何も思わない。実に不思議である。

「お前に言いたい。本物の変態はこんなものじゃないって」

「変態の話をしたいのではありませんわ! それはわたくしのものです!! 勝手に連れていくなんて犯罪ですわよ!」

「何を言っている。これはオレのものだ」

「いいえ、違います! 何を根拠に! 窃盗ですわ! 略取ですわ! 誘拐ですわ!!」

「うるさいなぁ。お前、ちゃんと書類にサインしただろう。代金も渡したぞ。文句を言われる筋合いはないはずだ」

「書類? 代金? 何のこと?」

「あの…お嬢様、こちらではない、ないかと」

クイナが書類を持ってきた。

最初は驚いていたものの、どうやら冷静にこの事態を見つめられるようだ。イタ嬢より明らかに優秀である。

「何て書いてあるの?」

「わたし、わたしが読みますか?」

「もう字は読めるようになったはずですわ。読んでみなさい」

「は、はい、はい!」

ちょっと緊張して震えながら、クイナが書類を読み始める。

「『白仮面さん、勝手に横取りしてごめんなさい。心から謝罪いたします。取得したスレイブもお返しいたします。こんな人間のクズである私に一億円まで恵んでくださるとは、あなたはなんて素敵な人なのでしょう。神ですか? 天使ですか? 素敵すぎます。そんなあなたを心から敬愛し、自分の不徳に心を痛めるばかりです。今後二度と、お二人に手出しはいたしません。毎日滝に打たれ、頭が禿げるまで反省する所存です。犬のフンに頭をこすりつけながら、超気持ちいい! と叫ぶので、どうか許してください』……だそうです」

「…は?」

「思ったより綺麗な髪だから、禿げる前に悟りを開けよ。さすがにかわいそうだから、最後の犬のフンのくだりは無しでもいいぞ」

けっこう可愛い子なので、さすがにフンはかわいそうだろうと思って、そこは免除とする。なんて優しいのだろう。

「じゃあな」

「お待ちなさーーーーーーい!!」

歩き出したアンシュラオンに、またもや金髪少女がしがみつく。

「なんだよ。しつこいな」

「何を勝手なことを!!! なんですか、これは!! 意味がわかりませんわ!?」

「お前の卑しい心を正すための神託だ」

「神託!?」

「知らないのか? 神のお告げだ。従わないと地獄に落ちるぞ」

「嘘おっしゃい! あなたが書いたのでしょう!?」

「書いたのはモヒカンだが…、まあそうだな。他人のものを勝手に奪っておいて、のうのうとしているお前には、ちょうどいい修行だろうとは思うぞ。これでも遠慮して、ケツにキュウリの項目はなくしたんだ。ありがたく思え」

「だから!! 何の話ですの! その子はわたくしのものですわ!!」

「身に覚えがないとは言わせないぞ。先にオレが予約していたのを承知で、権力を笠に着て奪っただろう」

「え…?」

その言葉に、イタ嬢は大いに驚いた。

単純に予約していた人間が現れるとは思っていなかったのもあるが、それがまさかこんな変態だったという事実に驚愕しているようだ。

「し、知りませんわ。いったい何のことですか?」

「そんなに目を逸らしておいて、か? ほら、目を見て言ってみろ」

目を合わせない。完全なる黒である。

ただ、変態だから目を合わせないという可能性も、若干ながらなきしもあらずであるが。

「やましいことがあるから合わせられない。そうだろう?」

「目、目くらい合わせられ―――」

「ぶすっ」

「ぎゃっー! 目がー、目がー! 何をなさるのーーー!!」

目を向けたイタ嬢に目潰しである。いい気味だ。

「本当ならば慰謝料も請求するところだが、穏便に済ますために一億くれてやったんだ。これで手打ちにしてやる。ありがたく思えよ」

「上から目線が気に入りませんわ! そんなお金、いりません!」

「もうサインはしたはずだ。契約は絶対だぞ」

「あれは無効ですわ! 意思が伴っておりませんもの!! 詐欺、詐欺ですわ!!」

「お前のほうが詐欺みたいなもんだろうが。まったく話にならないな」

無視して歩き出す。

「待ちなさい!!」

が、イタ嬢もマントを握っているので、ずるずると引きずられる。

「あうあうあうあっ!」

「オレの背後で新しい芸風を開発しないでくれ。迷惑だ」

「芸風ではありません!! 乙女を引きずっていながら、どうして平然としているのですか!?」

「楽しいから」

「楽しい!?」

「這いつくばれ、悔い改めよ」

「まっ、待って、あ〜〜っ! あっ、あっ!」

「卑猥な声を上げるな。近所迷惑だろう」

「ああ、ああ、お嬢様ぁ〜〜」

「ああ、待って! クイナもしがみついたら…! 服が、服がぁあ!」

ビリビリビリ。

イタ嬢様の服が破れて、下着が露わになる。

「おい、どんだけ脆い素材だ。サッカー代表のユニフォームか?」

「乙女の肌を見て、なんたる台詞ですの!」

「不思議だ。まったくなんとも思わないな。サナとは大きな違いだ。なあ、サナ。ぺろん」

「あーーー、また舐めたーー! 穢されたーー!」

引きずられてもめげず、マントを離さない。

「あのな、いい加減にしろよ。こっちはもう関わりたくないんだよ」

「それはこっちの台詞ですわ!!」

「ふぅ、しょうがない。オレは優しいから、これだけは言わないでおこうと思ったが…そうもいかないようだな」

「な、なんですの?」

さすがのアンシュラオンも当人の前では言わないでおこうと思ったが、こんなにしつこいのならば仕方がない。

この女の精神を削るしかないようだ。

そのために、【この話題】に触れる。

「お前、友達がいないんだって?」

「っ!?」

「それでスレイブを友達代わりにするとは恐れ入る。そんな発想はなかったな。引くわ〜、超引くわ〜〜」

「―――っ!??! なななななななな! なにをぉおおお!」

触れてはいけない場所に無造作に入り込む。

明らかにイタ嬢の表情が歪んだのがわかった。

(おっ、さすがに効くな。くくく、可愛い顔が絶望に沈むさまは最高だな。悪女め、オレが叩きのめしてくれよう)

ドSアンシュラオンの出現である。

イタ嬢様、逃げて!!

が、自らがっしり掴んでいるので逃げられない。哀れである。

ならば受けよ。容赦なき精神攻撃を!!

「スレイブなら逆らわないし、自分の好きにできる。思い通りになる友達ってのは便利なものだな。誰もお前を裏切らないし、嫌なことは言わないからな。さぞかし気持ちがいいに違いない。…だが、誰もお前のことを友達だと思ってはいないぞ?」

「くうう!! ち、違います! わたくしたちは本当の友達です!」

「本当か?」

「そ、そうですわ! ねえ、クイナ?」

「はい、はいです! 私とお嬢様は、友達、友達なのです!」

「スレイブを相手にしてよく言うもんだ。お前、さっきカードゲームをやっていただろう?」

「それが何か?」

「そこのクイナちゃんが、わざとお前に勝たせていたって知っているのか?」

「えっ!?」

「どうやら知らなかったようだな。だが、残念。事実だ!」

「う、嘘よ! そんなことはないですわ! ねえ、クイナ!!」

「そ、そうです! そうです! 嘘、嘘ではないです!」

「え!? 嘘じゃないの!?」

動転したのか、なぜかアンシュラオンのほうに同意してしまったクイナ。

だが、事実なので仕方ない。

56話 「ファテロナ侍従長の性癖」

「人間、嘘はつけないもんだな。その子の首にあるのも精神術式のジュエルだろう?」

クイナの首にあるリボン型チョーカーにも緑色の石がある。

彼女もスレイブだ。それも相当可愛いので、あの場にいた白スレイブの中の一人だと思われる。

「白スレイブに友達の設定を刷り込んでいるんだな。その歳でたいしたもんだよ」

「な、何のことですか!」

「なあ、しらばっくれるなよ。オレにはわかっているんだぞ。お前が白スレイブに、どっぷりはまっていることなんてお見通しなんだ。オレもモヒカンの店に行っている。いまさら何を言っても弁解できないぞ。この子も二千万で買ったそうだな」

「っ!! どうしてそれを!?」

「モヒカンに全部聞いているんだよ。そろそろ諦めろ」

「あの店主…! 守秘義務があるはずなのに!」

「どう誤魔化しても事実は変わらない。お前がこの子を奪ったことも、スレイブを友達代わりにしていることもな」

「くっ…」

その言葉にイタ嬢の顔が重く沈んだ。

他人に自分の弱点を突かれると、これほどまでに痛いのかと、歯を食いしばって耐えている様子がうかがえる。

(ちょっとかわいそうだが、当然の罰だな。自分のやったことを悔い改めるがいい!!)

「あ、あなたに…! あなたには関係ないでしょう!」

それでも抵抗してきた。そうでもしないと理性を保てないのだろう。

案外まともな神経をしているようで、逆に意外に思えたくらいである。

「そんなお前にプレゼントだ。ほら、この子の代わりにこれでも抱いていろ」

アイテム、【イタ嬢様の痛いお友達】を突きつける。

「なっ、それは…! どうしてあなたが持っているのですか!?」

「扉の前に投げ捨ててあったぞ?」

「そんな! ちゃんとわたくしのお友達部屋に入れておいたのに!!」

「だから、お前はみんなに嫌われているんだって」

「あなたには…」

「ああ、関係ないな。お前がオレに関わらなければ、何をしようと問題なかった。好きにすればいい。だが、この子はオレのものだ」

「その子は、わたくしが買いました!!!」

「買ったことは認めたな」

「先に買ったのは、わたくしです!」

「開き直りやがって。予約していたのはオレだ」

両者ともサナを離さない。

掴まれているサナは、至って無表情であるが。

「これじゃ泥沼だ。だから差額の八千万を示談金として用意した。文句はないだろう」

「ありありですわ!!」

「サインしただろう」

「受け取り拒否します!」

「ワガママお嬢様か。まあ、いい。勝手に出て行くさ」

「ぎゃあああ! 止まりなさいーーー! ずるずるずるーー」

止まるわけがない。簡単に引っ張られる。

そこでイタ嬢はさっそく援軍を呼ぶことにした。

「ファテロナ、ファテロナ、緊急事態よ! 賊よ! 助けて!」

(ファテロナ? ここに来る間に、何度かその名前を聞いたな。たしかマキさんくらい強いって話だが…)

少し興味が湧いたところ、近くの部屋のドアが開き、一人の女性が出てきた。

深緋色の髪をしたショートカットの女性で、癖毛なのかパーマをしたように強いウェーブがかかっている。

顔はとても綺麗で、衛士たちが言っていたように紛れもなく美人だ。まったく足音を立てずに歩く姿から、一瞬で暗殺者か忍者だということもわかった。

だが、アンシュラオンには、一つだけわからないことがあった。

(どうして―――【裸】なんだ?)

イタ嬢が呼んだファテロナという女性は、服を着ていなかった。

かろうじてブラジャーとパンティーは身につけているが、それ以外は生まれたままの姿だ。

「お嬢様、お呼びでしょうか(ビシッ)」

眼鏡を上げる動作をするが、そこに眼鏡はないのでエア眼鏡上げである。

だが、裸だ。

「敵よ、賊よ! 捕まえて!」

「お嬢様に仇なす者、けっして許しはしません!(ビシッ)」

格好良くポーズを決める。

だが、裸だ。

「って、ファテロナ、その格好はなんですの!? どうして裸なの!?」

「野党に襲われて身包みを剥がされました」

「一緒に帰ってきたじゃないの!」

「屋敷の中で襲われました」

「そんな馬鹿な!?」

「目の前に賊がいることが、その証拠です」

「そんな! ファテロナまで襲われたの!? なんて鬼畜なやつ!」

(初対面のはずだけどなぁ…)

「はっ、お嬢様! その手に持っているものは…まさか……」

「なに? どれのこと?」

「それです。その下着です」

ファテロナがイタ嬢が持っている下着を見て驚く。アンシュラオンが拾った薄紫色のものだ。

たしかに下着を持って歩くという状況は異常だが、その驚愕ぶりも異常だ。

「ああ、この下着はこの人が…」

「私が投げ捨てたはずなのに、なぜお持ちなのですか!!!」

「頭に被っ……え? 投げ捨てた?」

「はい。洗濯したお嬢様の下着を盗み出し、通路に投げ捨てました」

「…なぜ、そんなことを?」

「拾った男性の誰かが、それを使ってイヤラシイ液体をぶっかけ、また洗濯籠に戻すまで待っていたのです」

「イヤラシイ液体? なんですの、それ?」

「白くてどろっとしたものですが…ご存知なかったのですね。それならそれで、私としてもまた興奮…いや、心が痛むところです。あとはそれをこそっと持ち出し、お嬢様のタンスの中に仕舞い込む予定でした。それを見たお嬢様がどんな反応をするのか…はぁはぁ、楽しみでなりませんでした!」

「何を言っているのかわからないわ! どういうことなの!?」

「はっ、お嬢様! その手に持っているヌイグルミは…!」

「ああ、これね。これはこの人が…」

「私が投げ捨てたはずなのに、どうしてここに!」

「外に投げ捨てて……え?」

「お嬢様が大切にしているお友達のヌイグルミを、ニヤニヤしながら殴り飛ばし、蹴り飛ばし、扉に叩きつけても気づかない御姿に、私がどれだけ興奮したことか…!! はぁはぁ!! なんて鈍感な!!」

「な、何を言っているの? 意味がわからないわ!!」

「よいのです。それでよいのです。お嬢様はそれでよいのです!!!」

ファテロナは、はぁはぁしながらヨダレを垂らしている。

(何か想像していたキャラと違うな)

美人という情報しか聞いていなかったので、普通の侍従長をイメージしていたのだが、まったく違うキャラであった。

「はっ、あなたの持っているネックレスは…!」

「ん? これ? さっきあっちで拾ったよ」

ファテロナが【緑のネックレス】を見つめる。さっきアンシュラオンが拾ったものだ。

「あっ、それはファテロナのスレイブ・ギアス!! どうしてあなたが持っているの?」

「だから拾ったんだけど…」

「それは私が投げ捨てたスレイブ・ギアス!! か、返してくださいませ!」

やっぱりファテロナが自分で捨てたらしい。

いらないので普通に返す。

「うん。はい」

「ああ、私の大切なスレイブ・ギアス…」

ファテロナが大切そうにネックレスを握り締め、頬ずりしたあとに―――

「ああああああああああ! こんなもの!!」

投げ捨てた。

しかもこの世でもっとも憎いものを相手にしたかのように、思いきり叩きつけた。

「ええええええ!?」

それに驚いたのがイタ嬢である。驚くのも無理はない。行動が謎すぎる。

だが、裸のファテロナは、さらに顔を紅潮させて悶える。

「ああああ! お嬢様の驚く声! それが私にとっては…あああ!」

(このお姉さん、乳首が立ってるな。興奮しているのか?)

気のせいでなければパンティーも若干濡れている気がしたが、そこはもう触れないことにした。

「というか、スレイブ・ギアスって取っていいの?」

せっかくなので、一番気になっていたことを訊いてみた。

「はい、お客様。このスレイブ・ギアスというものは、精神が一定値以下でないと効かないのです。よって、私にはまったく意味がありません」

「全部のギアスがそうなの?」

「スレイブ・ギアスの質が問題なのです。この都市で取り扱っているジュエルは質が並なので、私には使えないということです。もっと上質のものならば効果は発揮されますし、自分で取り外せません」

(そういえばロリ子ちゃんにかかっていた術式も、あまり強いものじゃなかったな)

ロリコン妻のジュエルを思い出す。質ももちろん、かかっていた術式も弱かった。

単純に精神術式が難しく、機械で扱えるものには限界があることと、ジュエルそのものの質に問題があるのだろう。これは貴重な情報であった。

「お姉さんは、スレイブなんでしょ?」

「その通りでございます」

「それで成立するものなの?」

「ギアスがあろうとなかろうと、スレイブであることには変わりありません!(ビシッ)」

ビシッと教えてくれた。

だが、裸だ。

「どうして裸なの?」

「さっき服を脱ぎ捨てました」

「もしかして、このメイド服とかナイフもそう?」

「ああ、そうです! お嬢様からいただいた大切な物!! それが無造作に投げ捨てられ、大勢の人間に踏みつけられる!! なんて、なんて…」

ぐっと身を縮込ませてから―――

「―――カイカン!!」

ぐわっと両手を広げて高ぶる感情を表現。

そして、アンシュラオンが一言。

(うん、変態だな)

この世界には変態ばかりいる。

変態が変態を呼ぶように、至る所に変態ネットワークが生まれているようだ。

せっかくラブヘイアと別れたばかりなのに、また新しい変態との出会いが生まれてしまった。

(美人のお姉さんだからいいか。胸も大きいしね。というかイタ嬢のやつ、自分のメイドに好き勝手遊ばれているな。なんだか本当に哀れに思えてきたよ)

ファテロナは完全にイタ嬢で遊んでいる。

今も困惑している少女の顔を見て、ニンマリとした下卑た表情を浮かべているので、真性のSの可能性もある。

―――――――――――――――――――――――

名前 :ファテロナ

レベル:42/50

HP :840/840

BP :480/480

統率:C 体力: E

知力:C 精神: C

魔力:E 攻撃: D

魅力:C 防御: F

工作:B 命中: B

隠密:A 回避: B

【覚醒値】

戦士:0/0 剣士:2/2 術士:1/1

☆総合: 第七階級 達験《たつげん》級 暗殺者

異名:イタ嬢様の侍女長、毒殺のファテロナ

種族:人間

属性:風、虚

異能:ハイブリッド〈混血因子〉、護衛、毒殺、分身、物理カウンター、毒無効、お嬢様への忠誠、お嬢様のトラウマを抉る趣味、お嬢様への歪んだ愛情表現、お嬢様の泣き顔は最高に快感

―――――――――――――――――――――――

(…まずい。姉ちゃん寄りの人だ)

いろいろと女性を見てきたが、ここにきてパミエルキ側の人間に直面する。相当歪んでいそうだ。

ただ、その対象が他人ならば特に問題はない。

(毒殺のファテロナ、か。なかなか怖い異名だな。オレには毒は効かないからいいけどね。ただ、この人はハイブリッドなんだな。術士の因子もあるから、なかなかの手練れだ)

ハイブリッド〈混血因子〉は、剣士が生まれながらに同時に術士の因子を持つ場合を指す。

この場合、通常の因子とは異なり劣化があまりないのが特徴で、修練すれば剣も術も相当なレベルまで使いこなすことができる。

いろいろできるので便利だが、場合によっては器用貧乏で終わることもあるので、ハイブリッドだから強いというわけではない。

マキとはだいぶHPや能力が違うが、同レベル帯の武人であることは明白だ。これらの違いは戦士と暗殺者の耐久力の差である。

がしかし、ファテロナはイタ嬢に夢中のようだ。

「盛り上がっているようだから、オレは帰るよ。部外者がいたら邪魔だろうし」

「あっ、お待ちなさい!! ファテロナ、ファテロナ! この変態を止めて!!」

「………」

「ファテロナ、聞いているの!?」

「ううっ!!」

ファテロナが突如、ぶわっと涙を流す。

「な、なんで泣くの!?」

「実はさきほどから、ずっと会話を聞いておりました」

「聞いていたなら話が早いわ! あいつを倒しなさい!!」

「わかっております。わかっております。ついに、ついにお嬢様にも【本当のお友達】ができたのですね!!」

「えーーー!? 何を聞いてたの!?」

「お友達と喧嘩をするまでになるなんて。ようやく、ようやく、普通の友達が!! フ・ツ・ウの! ノーマルの!! 極めて普通のお友達が!! できたのですねえええええ!」

「やめてぇええええ! 普通よ! ずっと普通だったもの!!!」

「いいえ、違います!」

「っ!!」

「こんなものは友達じゃないのです! こんなものは!!」

ヌイグルミを引ったくり、床に叩きつけ、何度も足蹴にする。

哀れ、ヌイグルミはズタボロになって中から綿が飛び出る。ついでに目玉も飛び出る。

「オスカルーーーーー! わたくしの友達がーー!」

「こんなものは友達じゃないのです!」

「わたくしのオスカルに何をするの!?」

「こんなものに毎晩話しかけ、『明日は一緒に遊びに行こうね』とぎゅっとしたりして、お嬢様はいったい何歳なのですか!!」

「やめてーーー!! 言わないでーーーー!」

「本当の友達とは、もっとこう、お互いをわかり合うために時間をかけるもの!! スレイブなど所詮は友達ではないのです!! ほら、この通り、スレイブ・ギアスなんて何の意味もない!」

床に落ちているネックレスを踏みにじる。

ガシガシと何度も足蹴にした。

「…うっ、うう…うう……ファテロナの馬鹿あぁああああ! うあぁああああ〜〜〜〜ん!!」

「ああああ! かわいそうなお嬢様!! もっと、もっと泣いてください!!!! やっはぁぁああぁぁぁっぁああああ!! さ、最高!!」

身悶えるファテロナ。

(…帰ろう。こいつはもう終わりだ)

助けを求めた侍女長に攻撃され、イタ嬢様の心はズタズタだ。

当然の罰であるが、アンシュラオンはもう飽きたので、さっさと帰ろうと思った。

57話 「領主登場、深まる対立」

「じゃあ、そういうことで」

「ま、待ちなさい…待って……」

「最初より元気がないじゃないか。どうした、イタ嬢様」

「イタッ!? いたい、いたい、いたい!! どうしてなのか、その名前はすごく痛いですわ!!!」

「お前の素敵なニックネームだろう? 街じゃ、お前のことをみんなそう呼ぶ。しょうがない。スレイブを友達にして自己満足に浸っているやつだからな。そりゃ引くわ。ドン引きだ」

「ひいっ!!! 嘘、嘘よ!!! 知らない! そんなの知らない!」

「さよなら、イタ嬢様。クイナちゃんと仲良くな。その子は頭がいいから、ちゃんとお友達ごっこに付き合ってくれるだろうさ。二度と会うことはないだろうけど元気でな」

「ま、待ちなさい! あなたは、あなたはその子をどうするつもりなの!?」

「決まっている。オレのものだから好きなようにする。一緒に寝て、お風呂に入って、ご飯食べて、ちゅっちゅして、ナデナデして、抱っこするんだ」

「わたくしより最低ですわ!!! なんですか、それは! ただの姦淫ではありませんか!!!」

「お前と一緒にするな。愛情を確かめ合う共同作業だ」

「一方的でしょう!!」

「そんなことはない。お前のように一方的に人形にはしない」

「いいから、クロミを放しなさい!」

「はっ? クロミ?」

「その子の名前よ! わたくしが付けた、ね。黒いからクロミ。いい名前でしょう?」

「壊滅的なネーミングセンスだな」

「あなたには聞いていないわ! クロミ、こっちにおいで!」

(何を言っているんだ。こいつは…)

と、アンシュラオンが思ったとき、腕の中にいたサナが、もぞもぞと動く。降りたそうにしている。

「なんで…ああ、そうか! スレイブ・ギアスか!」

「クロミは私と契約しているのよ! 命令には逆らえないわ!」

「お前、友達に絶対服従を強いているのか。本気で最低だな。だから白スレイブを探していたんだな。痛い女だ」

「あなただけには言われたくないわ!! ファテロナ、捕まえて!」

「嫌です」

「嫌!?」

「お友達同士のやり取りに、メイド風情が割って入るのは道理に合いません」

「と、友達ってそういうものなの?」

「そうです。思いきり感情をぶつけ合うのです!! 激しく! 燃えるように! あああああ!」

思いきりオスカルを引き裂く。

「オスカルがー! ファテロナ、言うことを聞きなさい!」

「私はお嬢様のスレイブではありません。あくまで領主様のスレイブです」

「そ、そうだけど! 私のお付きでしょう!」

「ごらんの通り、裸です」

「脱いだのはファテロナじゃないの!」

「ナイフもなくしたので無防備です。そういうわけですので、私はここで見ております。はぁはぁ。もっとお嬢様が苦しんでくれれば最高なんですが……泣け、早く泣け! クカカカカ」

涙ぐむイタ嬢を観察して興奮するファテロナ。相当歪んでいる。

「いいわ! あなたにはもう頼まないから! 出あえー、出あえー! 侵入者よ! 私の七騎士、出てきなさい!!」

イタ嬢が廊下のスイッチを押すと警報が作動。

その音を聞きつけて六人の騎士が走ってきた。どうやら通路の東側は彼らの待機室だったようだ。

(ああ、あそこにいたやつに似てるな)

忠犬ペーグのような魔獣の鎧に身を包んだ男たちが、息を切らせながら整列する。

「お、お嬢様! お呼びでしょうか!」

「よく来たわね、私の七騎士! そうよ、曲者よ! ついにあなたたちの出番がやってきたのよ!」

「それは…はぁはぁ、ありがたいことで…ぜぇぜぇ」

「なんで息切れしているのよ!」

「何年も出番がなかったものでして…少し運動不足で…」

「何をやっているの! 毎日ぐーたらしているからでしょう!」

「申し訳ありません! タダ飯が美味くて、ついうっかり!!」

「ほら、さっさとあいつを捕まえて!」

「了解しました!!」

ちなみにペーグがいないことには誰も気がついていない。

「よ、よし、みんな! ついに我々の出番だ! お嬢様のために戦うのだ!」

「お、おう! や、やろうぜ!」

「じゃあ、あれか? やるっていうなら、最初はあれだろう?」

「おっ、あれか? できるかな?」

「あんなに練習したんだ。やれるさ」

「い、いくぞ! 隊列はいいな? いっせーのー!!」

何やら七騎士、もとい六騎士が何かをやっている。どうやら隊列を組んでポーズを決めたいらしい。

イタ嬢に雇われてから三年。侵入者などまったくやってこないので、日々肥えていき、衰え続ける自分たちに危機感を感じていた。

何よりも、その存在意義に疑問を感じていた。

そんな彼らにとってアンシュラオンの出現は大歓迎である。

そして、ついに三年かかって修得した決めポーズが発動する。

「俺の名前は、韋駄天のグ―――」

ドスッ

「私の名前は、強撃のゴ―――」

ドスッ

「わたすの名前は、大壁のベ―――」

ドスッ

「オラの名前は、震天のプ―――」

ドスッ

「オイラの名前は、千軍のヌ―――」

ドスッ

「ミーの名前は―――」

ドスッ

「「「「「「 お嬢様…どうかお元気で―――がくっ 」」」」」」

「私の七騎士が―――!!!」

彼らがポーズを決めている間、アンシュラオンが腹を殴って回ったのだ。

七騎士、一度も戦闘せずに全滅である。

「ちょっと!! どうして待たないの!!」

「男の決めポーズなんて見て楽しいか? オレは楽しくない」

「なんなのよーーー! なんなの、なんなの、なんなのーーーー!! あなたは何なのよーーーー!!」

「だから白仮面だって。それじゃ―――」

「これは何事だ!」

「あっ、お父様!」

アンシュラオンが帰ろうとしたとき、騒ぎを聞きつけたのか、一人の男性が護衛の騎士二人と一緒にやってきた。

領主城内に響いているので、これだけ警報が鳴っていれば気がつくのは当然だろうか。

(お父様? …もしかして、あれが【領主】か?)

目の前にはヒゲを生やした五十代くらいのおっさんがいた。

西側の貴族を少し意識したような豪華な赤い服を着て、頭には羽付き帽子も被っている。それだけ見れば、たしかに貴族に見えなくもない。

が、顔はどちらかというと普通以下なので、あまり似合っているとはいえない。

(家の中で着るには不便そうな服だな。まあ、おっさんの服の趣味なんてどうでもいいけどさ)

領主はいつもこんな格好をしているわけではない。今日が特別な日だからだ。

ただ、そんなことを知らないアンシュラオンにとっては、そういった趣味のおっさんとしか映らないし、同時にそれでもまったく問題ないことである。

それより重要なことは、この男が領主であるということ。

(領主か。こいつも娘と同じく、オレの物に手を出したやつなんだよな。このまま出会わなければ見過ごしてやろうと思ったが…どうするか)

サナを取り戻したので、もうここには用事はない。

あるとすれば報復だが、イタ嬢はあまりに痛いので見逃してもいいとは思っていた。領主はすでに若干忘れていたが、今こうして出会うと少しばかりの怒りも湧いてくる。

まずは相手の出方をうかがおうと、アンシュラオンはじっと立っていた。

案の定、イタ嬢が助けを求める。

「お父様、この人が私のクロミを!」

「クロミ? 何だ、それは?」

「昼間買ったスレイブですわ! 彼女がクロミです!」

「ああ、そうだったな。…あれか」

領主は、アンシュラオンに抱かれているサナに視線を移す。

その目には、娘に買ってあげた【玩具】、という以上の感情は見られない。

「クロミがさらわれそうなの! 助けて!」

「あいつは誰だ?」

「知らない人よ! 賊だわ!」

「まったく、この忙しい時に…たかが玩具で…」

領主にとっては、そんなことよりも大事なことがある。それを邪魔された怒りのほうが強かったようだ。

加えて、イタ嬢は彼にとって大事な娘。唯一の跡取りである。そのため、こういった口調になる。

「なんだ、お前は! 娘の玩具をどうするつもりだ! あれはわしが買ったものだぞ! この盗人が! どうやって入った!」

「盗人…だと?」

「そうだ。他人の物を奪えば盗人だ。それ相応の罰が与えられるぞ。いくら子供とて罪は変わらない」

わかってはいた。そうなると予想していた。

だが、実際にそう言われるとイラッとするものだろう。

「そうだったな…。そういうやつだっていう可能性も十分あったな。オレも大人になったつもりだったが、ムカつくものはムカつくな。いや、相当ムカつくな、こいつは」

ぶつぶつと独り言のように呟きながら、改めて怒りが湧き上がるのを感じた。

領主に興味はなかったが、これによってアンシュラオンは、ただで帰るわけにはいかなくなった。

「お前が領主か。人の物を奪っておきながら、その言い方はムカつくな」

「奪ったのはお前だろう!」

「この子はオレが予約していたものだ。それを奪ったのはお前だ」

「お前だと? 領主に向かって、その口の利き方はなんだ!?」

「おい、論点をすり替えるなよ。お前が奪った話をしているんだぞ」

「わしは何一つ奪ってはいない」

「スレイブ館で白スレイブを、この子を買っただろう。先に予約していたのはオレだ」

「それがどうした。先に金を払ったのはこちらだ。それ以前に、この都市はディングラスの個人都市だ。嫌なら出て行けばいい」

「出て行くという点に関しては、オレもそれでまったく問題ないが…所有権に関しては譲れないな。それにそこまで言われたら、詫びを入れてもらわないと収まりがつかないぞ」

サナを抱きながら領主に一歩一歩近寄る。

その気配を察して、護衛の騎士二人が前に出る。首にジュエルがあるところを見ると、彼らもスレイブのようだ。

「おい、そのスレイブは市民権を持っているのか?」

「スレイブに市民権など必要なかろう! 早くそいつを捕らえろ!」

「はっ! ただちに!」

「そうか。それを聞いて安心した」

アンシュラオンの手が―――伸びる。

高速で放たれた一撃は誰の目にも捉えられることなく、護衛の騎士の腹に突き刺さった。

鎧を壊し、皮膚と筋肉を抉り、さらに貫く。

覇王技、羅刹(らせつ)。

手に鋭尖の戦気をまとわせ、貫手(ぬきて)で相手の肉体を抉る技である。非常に速度が早い技であり、初速では最速ともいわれている。

騎士も、気がついた時には、すでに腹に穴があいていたという状況だ。

「なっ…が……これは…!?」

「どうした? ほら、引き抜いてみせろよ」

「ぐううっ、くうっ!! ぐぐあああ、手が! 手が焼ける!!」

アンシュラオンが戦気を放出し、腕の周囲をガードする。

それだけで騎士は、アンシュラオンの腕に触れることができず、それどころか近寄っただけで自分の手が焼け崩れていく。

両手の指が完全に消失。もはや武器すら持てない状態に陥る。

ガタンッと持っていた剣が落ちた。

「ははは。それじゃ鼻くそもほじれないな。そんなやつを守るからだぞ。では、もう一つ罰を与えてやろう」

アンシュラオンが軽く蹴った瞬間―――男の両足が吹っ飛ぶ。

ほとんど触れてもいないのに、戦気の余波だけで足が消え去った。支えるものが失われ、がくんと男は通路に崩れ落ちる。

「ぐっ、ひっ、ひぃいい! あ、足がぁあああ!」

「あはははは! まるで虫けらだな! どうしたんだ、おい。オレを捕まえるんじゃないのか? なあ、おい」

倒れた騎士の頭を、足でぐいっと押す。

だが、騎士はそれどころではないようで、ただただショックを受けて悶えている。

その様子にアンシュラオンは興醒め。

「つまらんな。もう終わりか。安心しろ、命までは奪わないさ。これからも這いずって、こいつに媚を売って生きるんだな。まあ、使えなくなったスレイブがどうなるかは知らないけどさ。…ほら、早く治療しないとお仲間が死ぬぞ」

その言葉に、慌ててもう一人の騎士が駆け寄って応急手当を行う。

抉られた腹は焼かれており、出血は止まっている。だが、ショックのほうが酷くて、スレイブはすでに失神してしまっているようだ。

まだ生きているのは、強靭な生命力を持つ武人の因子があるからだろう。そうでなければ、すでに死んでいたはずだ。

「なっ…!! これはいったい!!」

領主は、何が起こったのか理解できていないようである。

娘よりも若く見える背の小さな男が、簡単に護衛のスレイブを倒したのだ。驚くのが普通である。

「さて、次はお前だな」

それから領主に向かう。そもそものターゲットは領主だからだ。

58話 「ファテロナとの戦い」

「一応訊いておくが、お前は市民権を持っているのか?」

「何を訳のわからんことを! 領主に市民権など必要あるものか!」

「なるほど、それもそうだ」

(ほぉ、これは盲点だったな。領主は市民かどうか、というトンチみたいな話だが、個人都市における領主は市民を超えた存在。よって、市民ではない。つまりは殺しても問題ないということだ)

領主を殺しても市民カードは反応せず、犯罪者にはならない。なんとも皮肉な話である。

おそらく娘のイタ嬢も同じだろう。もしかしたら、この領主館に寝床のある使用人は市民ではない可能性もある。

これは実に好都合な話だ。

「それなら遠慮はいらないな。どうしてくれようか。腕の一本じゃつまらないし、もっとこう面白いものがいいけど…いきなりじゃ思いつかないな」

「何をしている! 取り押さえろ、ファテロナ! 殺してもかまわん!」

「領主様、彼はお嬢様のお友達で…」

「友達が玩具を奪いに来るものか!」

「稀にそういうこともあります」

「わしが危険に晒されているのだ。早くしろ!」

「領主様が大怪我を負えば、お嬢様は泣き叫ぶ…。ふふっ、それはそれで…」

「相変わらず、お前は…! いいから何とかしろ! これは命令だ!! ベルのお付きから外すぞ!」

「…それは困ります。わかりました」

致し方なくファテロナが戦闘態勢に入る。

領主の安全 <<< イタ嬢の泣き顔

という感じがしないでもないが、イタ嬢の傍にいられないと泣き顔も見られないので、その命令には従うようだ。

彼女の力があれば、普通の賊ならば捕らえられる。

普通の賊だったならば。

「お姉さんは傷つけたくないんだけど…」

「私も残念でなりません! ですが、これもお役目!(ビシッ)」

だが、裸である。

どんなにポーズを決めても締まらない。

「拾ったナイフとメイド服は返すよ」

「ありがとうございます。ですが、メイド服はそのままお持ち帰りください」

「いいの?」

「はい。お嬢様のベッドに忍び込ませ、たっぷりと匂いが染み付いた貴重なものです。それを毎日男性が嗅いで楽しむと思うと、それだけで…」

「きゃーーー! なにをしているの、ファテロナ!! あなたも受け取らないで…」

「それなら、いらないや。ぽいっ」

「ああーーー! 捨てられたーーーー!」

イタ嬢の匂いなんて絶対にお断りである。

お姉さんの香りなら最高だったのに、あれはもう穢れている。残念すぎる。

「ファテロナ、クロミには怪我をさせないでね!」

「かしこまりました…と申し上げたいのですが、そう簡単にいくとは思えません」

「どうしてよ!!」

「このレベルになりますと、私でも対応できるかどうか…」

ファテロナにも、さきほどの羅刹はかろうじて見えた程度だった。

しかも手加減しているのは明白。あれが自分に向けられたら、かわせるかどうか自信がない。

そのうえ裸である。ただでさえ低い防御力にも難がある。

「オレはこれでいいや。せっかく手に入れたしね」

アンシュラオンはペーグの斧を構える。これも何かの魔獣の素材で出来ているようだ。

斧も武器という枠組みでは剣と同じなので、少しは剣士の練習になるだろうという浅い考えでのことだ。深い意味はない。

「さあ、来なよ」

「では、まいります。領主様とお嬢様は離れていてください!」

アンシュラオンも興味がファテロナに移っているので、強引に領主を狙うことはない。そのまま見逃す。

次の瞬間―――ファテロナが消えた。

凄まじい速度で移動しているのだ。しかも壁や天井を蹴りながら、縦横無尽に高速移動をしてくる。

これでは常人はもちろん、普通の武人では到底対応できないだろう。あまりに速すぎる。

だが、アンシュラオンは動かない。斧を担いで立ったまま、呑気にこんなことを考えていた。

(なかなか速いな。そう、速さのタイプが違うんだ。同じ因子を使っていても暗殺者って戦士とは動きの質が違うんだな)

暗殺者という名前の因子は存在しない。言ってしまえば、生まれもって動きが速い人間や、暗殺に適したスキルを持っている武人が暗殺者や忍者になる。

ただ、かつての『偉大なる者』の中に、暗殺者や剣士型忍者がいたのは事実であり、そうした因子が覚醒するとそちら側の成長ルートに進むという話はある。

どちらにせよ暗殺者や忍者の動きは普通とは違う。

身内の三人は基本的に戦士タイプだったので、アンシュラオンにとってはこれが初めての対暗殺者戦である。

だが、考えてみてほしい。

覇王である陽禅公は、最強とも呼ばれている存在だ。あらゆる武人の頂点に立つ存在である。

それが、たかだか暗殺者ごときに遅れを取るわけがないし、免許皆伝にした弟子が対応できないわけがない。

ファテロナは高速移動をしながら剣衝を放つ。それも一つではなく、あらゆる角度から打ち込んでくる。

その動きがはっきり見えない者には、同時に何発も放っているように見えるが、一回一回放っているので、何閃といったように同時に放っているわけではない。

それを―――斧で切り払う。

天井、壁、床、空中と場所を選ばずに放たれてくる剣衝を、一歩も動かずにその場で迎撃。サナを抱っこしながら、である。

自分の身長以上もある斧を片手で軽く振り回し、背後から襲ってくる一撃にも、たやすく対応。まるで後ろにも目があるごとし、である。

(なんという反応速度。まるで当たる気配がありません)

この技は、ファテロナにとっても牽制にすぎない。これで相手が動いたところを追撃して、自分のペースにもっていくのである。

されど、相手はまったく動かずに対応してくる。完全に見切っているのだ。

剣衝もBPを消費するので、あまり長くは連射できない。ただただ自分が消耗していくだけだ。

(これでは埒が明きません。では、今度はこれで!)

ファテロナの身体が三つに分かれた。『分身』スキルである。

自分の身体とまったく同じ形態を戦気で生み出し、自在に操る技である。

これはアンシュラオンが使った分戦子と似ているが、暗殺者が使うものは一般技ではなく『スキル』である。

生まれ持った才覚であり、分戦子のように遠隔系限定というわけではない。何も意識せずとも分身が作れるのだ。

その姿は自分とまったく同じ。服や武器まで写し取る。ただし、所詮は戦気で作った紛い物なので、相手を惑わす効果しかない。

それでもファテロナの速度があれば、それは脅威。まったく見分けがつかない存在が三方向から襲ってくる。

「へー、分身か。師匠が使っていたな」

陽禅公も分身を使う武人である。さらに上位の『実分身』というスキルを持っており、自分の能力の六割程度の力を持った複製を生み出すことができるチートスキルだ。

実際に分身が攻撃を仕掛けてくるので、アンシュラオンの修行によく使われたものである。師匠はエロ本を読みながら、分身が代わりに戦っていたのだ。

陽禅公の六割の強さとは、いったいどれほどのものだろう。おそらくそれだけでも第一級の撃滅級魔獣を軽々倒せるレベルにある。

それが数体、同時に襲ってくるのだ。しかも高度な覇王技を使いながら。

それに対応していたアンシュラオンにとって、普通の分身などはお遊びみたいなもの。

同時襲いかかってきたファテロナ三体を―――斧の腹で一瞬で叩きのめす。

「ぐっ―――!!」

ファテロナはガードするも、そのまま弾かれて壁に叩きつけられる。それと同時に分身が消えた。

「さすがに分身だな。どれが本物かわからなかった。でも、全部倒せばいいんだよね」

アンシュラオンが採った戦術は、三人とも叩くというもの。

結局どれかが本物なので、全部叩いてしまえば問題ないのだ。それだけのことである。

ファテロナは腕を押さえながら立ち上がる。多少内出血しているが、手加減したので折れてはいない。

「刃で斬られていたら死んでいました」

「お姉さんは傷つけたくないんだよ。最初に言ったでしょ?」

「まさかここまでとは…まるで勝てる気がいたしません」

「じゃあ、やめたら?」

「そうもまいりません! お嬢様のために!!」

「イタ嬢のためか。まあ、領主のためよりはましな理由だね」

若干「お嬢様のために」の意味が気になる。格好いい台詞だが、きっとまともな内容ではないだろう。

「全力でまいります!」

ファテロナが床にナイフを突き立てると、そこから影が伸びる。影は広がっていき、廊下全体を黒く染め上げた。

そして、再び三つに分身をして影の中に消える。

「ほー、これは初めて見たな。暗殺者の技か!」

暗殺術、影侭法延(えいじんほうえん)からの影隠(かげかくれ)。

影侭法延は自分の影を伸ばして拡大する技。影隠はその中に身を隠す技である。分身を扱いながら、同時に二つも技を使うのは相当な手練れの証拠である。

やはりファテロナの実力は達人級。ラブヘイアは足元にも及ばないレベルだろう。

それでもアンシュラオンは動かない。斧をぶらんと持ったまま自然体である。

(隙がない。返される)

アンシュラオンには、まったく隙がない。

影の中のファテロナには、どのように攻撃を仕掛けても返されるイメージしか浮かばない。

それでもいくしかない。それがスレイブの役目でもあるからだ。

「いざ勝負!」

ファテロナが、アンシュラオンの前後の影から出現。一人は跳躍し、もう一人は突進してくる。

アンシュラオンは―――何もしない。

ファテロナはそのまま素通りし、消えていく。分身体である。

続いてファテロナの本体が、アンシュラオンの真下から出現。足を突き刺そうとナイフを振り下ろす。

「ナイフを持ったお姉さんも好きだけど、裸にナイフは似合わないかな」

アンシュラオンは足でナイフを蹴り上げる。最初からそこに来るとわかっていたような動きだ。

蹴り上げられたナイフは飛ばされ、天井に突き刺さる。

しかし、ファテロナは諦めていない。右手の戦刃で自分の左手を切り裂くと、血液を振りまいた。

それは赤ではなく、濃い紫―――【毒】である。

領主とイタ嬢は離れた場所にいるので、この距離ならば影響はない。

暗殺者は一部の魔獣がそうであるように、体内に強い毒を持っていることが多い。

暗殺者が使う暗殺刃、通称アサシンエッジに即死効果があるのは、切り裂くと同時に致死性の毒を注入するからである。

通常はナイフに塗ったり、毒霧として噴射させて相手を汚染するが、こうして直接放っても効果は同じである。

触れれば皮膚からでも毒が侵入し、一瞬で相手を行動不能にする。そして、そのまま死ぬ。

されど、アンシュラオンに毒は効かない。

それ以前に―――届かない。

「あまり傷つけたくないから、じっとしててね」

アンシュラオンから強烈な波動が迸る。覇王技、【戦気波動】である。

単純に自分の戦気を放射する技だが、エジルジャガーが一瞬で消失したように、アンシュラオンが発するものは、それだけで恐るべき技となる。

それを上下左右、天井から床、壁まですべてを多い尽くして放射。いかに速くても、動く場所すべてを覆われてしまえば、なす術はない。

襲いかかる戦気に吹き飛ばされ、押し付けられる。その力は強烈で、まったく身動きが取れない。

「うううっ!! これは…まいりました…」

「ああ、ごめん。戦気で下着が燃えちゃうね。手加減はしているんだけど…」

かなり手加減はしているが、ファテロナの下着がズタボロになってしまった。その意味では、メイド服は脱いでいて正解である。

当人は戦気でガードしているので、肌の部分はまだ問題ない。それでも強い圧力に押されて苦しそうであるが、これが一番安全で確実な対処方法である。

こうして戦気でガードさせるだけでも、じわじわと相手のBPを減らしていける。ファテロナのBPはアンシュラオンに遠く及ばないので、そのうち力尽きるだろう。

「ファテロナ!」

「領主様、申し訳ありません。この御方は、私よりも数段格上のようです。これが精一杯です」

「馬鹿を言うな! お前は親衛隊の中で一番強いのだぞ! 勝てなくてどうする!!」

「ですが…事実ですので…」

「おっさん、女の子に戦わせてばかりか? 自分で来いよ。相手をしてやる」

「ぐっ…! 盗人が好き勝手言いおって…!」

「ふん、まだ言うの? しょうがない。ちょっと痛めつけて―――」

そうアンシュラオンが斧を振りかざそうとした時、廊下が吹っ飛ぶのが見えた。

そこから出てきたのは軍用コートを着た男―――ガンプドルフ、その人である。

59話 「ガンプドルフと少年と 前編」

「領主殿! ご無事か!」

「おお、貴殿か! 助かったぞ!!」

「よかった。無事であられたか! この警報は…」

ガンプドルフが領主を視界に入れた次の瞬間、アンシュラオンと視線が―――交錯。

空気が一気に緊迫感を増した。

(この気配は…波動円の…!)

強者同士が出会った瞬間にだけ起こる、妙な圧迫感。

他の情報が消え、世界に二人しかいないような錯覚に陥る、この感覚。

(なんということだ。やはり最悪の事態なのか!)

ガンプドルフは最低の気分だった。予期しうる中で最悪の状況下である。

周囲を見回せば騎士が何人も倒れており、一目置いていたファテロナでさえ、無残な裸になってうずくまっている。

裸になったのは彼女自身の問題でもあるが、今来たガンプドルフに事情がわかるはずもない。

何よりこの男は真面目である。少なくとも、この場にいる誰よりも真面目な神経構造を持っているので、まさか自分から服を脱いで戦う人間がいるとは夢にも思わないに違いない。

(しかもこの殺気、領主に害をなそうとしていたのか?)

アンシュラオンの殺気に気がついたガンプドルフは、仕方なく領主の前に立つ。

彼はまだ失うわけにはいかない人材である。身を賭して守らねばならない。

それでも解決の糸口がないかと探る。戦えば死ぬ可能性が極めて高いことがわかるからだ。

「領主殿、これはどのような状況なのですか?」

「見ての通り、賊が入っただけだ」

「…それに対応できていないように見受けられますが」

「そうだな。ファテロナでも止められない化け物のようだ。だが、貴殿ならば話は違かろう? かの有名な剣豪なのだから」

(やはりそうきたか…。当然だな。そのために我々の存在価値があるのだから)

これまた予想通りの展開である。

領主がファテロナがやられてもまだ余裕があったのは、ガンプドルフがいることを知っていたからだ。

むしろ、このようなことが起きた際に使える【道具】として、領主はガンプドルフたちを受け入れている。

それによって板ばさみ。

領主を守るということは、目の前の少年と戦うことを意味する。かといって少年と戦うことは、相当な犠牲を払うことも意味している。

そのことを領主は知らない。

ガンプドルフなら倒せると思っているに違いない。だからこその安易な発言だ。

しかし、それを責めることはできない。ガンプドルフの実力の一端を知っている者ならば、彼が負けると思うはずはないのだ。

これは明らかに異常事態である。冷静に対処しなければ、すべてが終わる。

(このままではまずい。最悪の状況を脱する必要がある)

ガンプドルフは、周囲の緊張を緩和させるように深呼吸をする。

ゆっくり、とてもゆっくり。

その呼吸を少年が見つめている。白い仮面の下から、じっと見ている。その視線に晒されながらの深呼吸は、とても心臓に悪い。

だが、まずは敵意がないことを示す必要がある。

まるで機嫌の悪い獰猛で凶悪な魔獣と出会ったときのように、相手を刺激しないように尽力する。

そして、呼吸は成功。

無防備な姿を晒しても、少年に動く気配はなかった。それに胸を撫で下ろす。

「少年…でいいな。君の目的は何だ? 領主殿の命か?」

この答えによっては戦いは必至のものとなる。

決死の覚悟で訊いた言葉だったのだが、目の前の少年はつまらなそうに答えた。

「奪われたものを取り戻しにきただけだよ」

「奪われたもの? その少女か?」

「頭が良くて助かるよ」

(最悪の状況ではないようだが…一つ訊ねるだけでも寿命が縮む思いだ。しかし、どういう状況だ?)

話が通じたことに、さらに安堵する。少なくとも領主の命が目的ではないようだ。これは極めて重要な事実である。

「事情を訊いてもいいかな?」

「オレが予約していたものを、こいつらが横取りしたんだ。だから取り戻しにきた。代金も払ったよ。一億だ」

「一億…」

少年の視線を追って、クイナが持っているケースを見る。閉じられているので中身は見えないが、それが金なのだろう。

(ここにいる少女といえば、領主の娘が集めているというスレイブだけだ。ならば、あの子もスレイブ。売買上のトラブルということか?)

突然現れた、一億円を持つ仮面の少年。

そのミステリアスな存在に興味は湧くが、それよりも武人の本能が危険を告げる。

少年から感じる暴力的な波動が気になる。たかがスレイブ一人に対して見せる異様な執着心もそうだ。

そして一番恐ろしいのは、そのためならば相手を害してもかまわないという雰囲気。実際、かなり重傷の騎士も見受けられる。明らかに少年の仕業だろう。

ガンプドルフは軍人なので、よほどのことがなければ民間人に手を出すことはしないが、この少年ならば平然と手を出すような気がしてならない。そういった少年特有の危うさを感じるのだ。

だからこそ、静かに、極めて平静に話を続ける。

「目的は、そのスレイブ。それ以外はないと?」

「最初からそう言っているんだけどね。信じてくれないなら、べつにいいけど」

「我々に危害を加えるつもりは?」

「邪魔をしなければ、ね。そこに倒れているやつらも、邪魔をしたから潰しただけだよ」

「そうか。では、何もしなければ帰ってくれるのかな?」

「…そうだね。馬鹿な連中と付き合うのも飽きてきたから、それもいいかな。もう馬鹿はうんざりなんだよ。こいつらは頭が悪くて困る」

(危なかった。ギリギリ間に合ったようだな。帰ってくれるのならば、それが一番だ)

まだ手遅れでない事態であることを悟り、ガンプドルフは安堵する。

たかがスレイブである。わざわざ戦うメリットなどない。このまま帰ってくれるのならば万々歳だ。

だが、それを理解しない者もいる。

「ガンプドルフ殿、さっさとそいつを捕らえてくれ。このまま帰すわけにはいかんぞ」

(何を馬鹿なことを!!)

と、思わず叫びたくなった。

この瞬間、ガンプドルフは少年が言っていた「馬鹿」の意味を、誰よりも深く理解した。

目の前の少年は自分が来たことで、意識を完全にこちらに向けていた。より正確に述べれば、自分と実力が近しい相手に出会い、領主という【小さな存在】を忘れていたのだ。

それをあえて思い出させてしまった。

それはまさに馬鹿な行為。何も知らない人間の無思慮な行動である。

領主はまだ、目の前の少年の本性に気がついていないのだ。

目の前の美しい声をした少年が、この場では誰よりも強く、なおかつ獰猛な存在であることを。

「そうだ。あんたには代償を払ってもらうんだった。忘れるところだった」

いることを忘れていた蚊が、ふと目の前を通り過ぎるような、あの不快な感覚が蘇る。

「待て! 領主殿には手を出さないでくれ!」

「どうして庇うの? おっさん、西側の人間でしょ?」

「なぜ、そう思う?」

「外の状況とか、衛士から聞いた話とかを総合してね。ファテロナってお姉さんが一番強いはずなのに、それ以上に強い人間がいるってこと自体がおかしい話だ。となれば、外部から来た人間なのはすぐに推測できるよ」

「西側の人間とは限らないだろう?」

「それもそうだね。まあ、おっさんなんかどうでもいいや。それより面白いことを思いついたよ」

そう言って、ニヤリと笑う。

次の瞬間―――少年はイタ嬢の背後に立っていた。

そして、頭を鷲掴み。

「動くなよ。死にたくないだろう?」

「えっ!? ええ!? いたいたいた!! 絞まる、絞まる!!」

「ベルっ!!」

その光景に領主が青ざめる。

この事態は想定していなかったのだろう。だが、それこそ甘い認識である。

「おっと、動くなよ。動いたらイタ嬢が死ぬよ」

60話 「ガンプドルフと少年と 後編」

「ベルを放せ!!!」

「まったくあんたは、お決まりの台詞ばかり言うね。ある意味で尊敬するよ。そうだな。領主ってのはこれくらい傲慢でなくちゃいけないし、これはこれで面白い余興だと思えてきてさ。で、どうすればあんたが苦しむのか考えた結果、これが一番いいかなと思ってね」

「ど、どういう意味だ?」

「娘に甘いんだってな。だからこんな痛いやつに育つんだよ」

「わたくしは痛くないですわ!」

「おっ、痛くないのか? ぐにぐにぐにっ」

「いたたたたたたたたた!!!」

「動くなって。トマトになりたいのか?」

「トマト?」

「そう、ぐちゃっとしたトマトだ」

「そ、それってまさか…」

「悪い。ミートソースの間違いだ。脳みそはドロっとしているからな」

「ひぃいいいい!! そっちのほうが怖いですわあああ!」

少年は、いつでもイタ嬢の頭を潰せるように掴んでいる。その気になれば、本当にあっという間にミンチだろう。

「お嬢様!」

「お姉さんは動かないでね。この距離じゃ間に合わないよ」

「はぁはぁ、す、素敵な笑顔ですよ! ナイス泣き顔!!」

「うぇええええーん!! ファテロナの馬鹿ぁああああ!」

違った。助けようとすらしていない。

「おじさんも動かないでね。あんたに動かれると本当に手元が狂うかもしれないし。手加減できないよ」

ガンプドルフにも忠告する。

「スレイブが目的なのだろう。彼女を放してくれないか」

「この子も当事者でね。反省の色もないし、これくらいは当然だよ」

「若気の至りだ。若い頃は誰だってミスを犯す。そうだろう? 誰だって環境によって左右されてしまうものだ。自分の意図しないところで性格が歪んでしまうことはある。彼女もそういった被害者にすぎない」

「…たしかに。それはあるね」

少年は、少し思い出すようなそぶりをしてから何度か頷く。身に覚えがあるのかもしれない。

「まったく、面倒事ばかりだ。オレはただ、この子が欲しかっただけなのにさ。こんなことをしたくはなかった。目立ちたくもなかった。こいつらが横取りしなければ、すべて順調だった」

「まだ間に合うだろう? 穏便に済ませられる。お互いに血を見なくても済むはずだ」

「あんたはそう思っていても、この子とそいつは違うんじゃないのか?」

領主がこちらを睨んでいる。

娘を人質に取られたのだから怒り心頭である。が、怒り心頭なのは少年も同じであるようだ。

それを知っているガンプドルフは、必死に説得を開始する。

まずは元凶である領主に対して。これ以上馬鹿なことをされては困るからだ。

「領主殿、ここは引いていただきたい。お嬢様のためにも見逃してやってほしい」

「わしの領地だ! わしの家だぞ! ルールは領主が決めるものだ!」

「わかっております。しかし、お嬢様はあなたにとって大事な存在。違いますか? 目に入れても痛くないほどだ」

「それは…当然だ」

「たかがスレイブ一人ではありませんか。代わりなど、いくらでもおります。お嬢様と対等なわけがない。所詮、使い捨ての道具です」

「うむ…」

「聡明なあなたならば、おわかりのはずだ。大事な娘さんのことで頭に血が昇ったのでしょうが、ここは落ち着くべきところです。より大きな利益のために」

「利益…か」

「そう、利益です。お嬢様が助かる。我々も助かります。残るは領主殿のお気持ちだけですが、支配者の度量を示すときでありましょう。相手はまだ少年です。お嬢様とそう変わらない。羽目を外すこともある。礼節を知らぬこともありましょう。それにいちいちかまって、余計なリスクを取るのは割に合いません」

「…ふむ」

「時にはこういうこともあります。しかし、そのつど冷静に利益を選択するべきだ。その積み重ねが大きな成功を呼ぶのです。この都市も、そうやって発展してきたはずです」

(領主は現実主義者だ。説得はできる)

ガンプドルフは、領主の怒りが少し収まったのを感じた。頭の中でいろいろと計算をしているのだろう。

ガンプドルフも、ここで争って変な噂が飛び交うのは避けたい。素性が判明すれば、他国からの介入もあるかもしれないのだ。

領主は、そういうこともわかる男である。

「わかった。いいだろう。だが、高くつくぞ」

「心得ております」

「話は終わった?」

「そうだ。終わったのだ。少年、彼女を放してくれないか?」

これで少年が領主の娘を放せば、すべてが解決する。

そう誰もが思ったが、事態はそう上手く運ばない。

少年が少年ゆえに、彼は他のことに興味を示さないから。

「肝心なことを忘れているようだけど、オレはまったく納得していないよ?」

「なっ…まだ不満があるのか?」

「そりゃそうでしょう。こっちのことを無視して上から目線で納得されてもね。そういうのって本当にムカつくよ。よくあるんだよ。そっちが悪いのに『許してやろう』的な態度でくるやつがさ。そいつらって自分がお偉いさんだと思っているようだけど、実際はナイフ一本で死ぬ程度のやつらなんだよね。ははは、お笑い種だよ」

地球でも、そういったやつらは大勢いた。だが、所詮は人間。ナイフで心臓を刺せば死ぬ程度の存在。

現実を理解していないで傲慢な態度に出れば、いつしか自分に刃が降りかかってくるというのに、それを意識できない実に哀れな存在である。

領主を見ていると、そんな連中を思い出して笑えてくる。

力こそがすべての世界で、その行為がどういう結果を生むのか、教えてやりたくなる。

「オレは納得していないよ? さあ、どうするの? どうやって場を収めてくれるのかな?」

その目は笑っていた。

弱くて矮小な存在が喚く姿を楽しむような。あえて混乱を求めるような。抵抗してくれたほうが面白いといったような。

(なんと恐ろしい少年だ)

ガンプドルフは、本気で背筋が震えた。

この少年は、自己のことを理解している。深く理解している。していながら暴力的なことを受け入れている。力を、力として使うことを知っている。

力こそが、もっとも強いのだと知っている。

それが何から生まれた感情なのかはわからないが、ただただ恐ろしい。

「どうすれば…納得してくれるのだ?」

「領主が土下座して謝るなら許してやってもいいよ」

「何を馬鹿なことを!!」

領主が声を荒げる。だが、切り札を握っているのは少年である。

「あっそ。じゃあ、イタ嬢様はトマトかな」

「ひぃいいっ!」

「いや、待てよ。こいつをスレイブにするのも面白い。顔は可愛いから、痛いやつだってわかっても人気はあるだろう。どこぞの好色家に売り飛ばせばそれなりにすっきりするし、損害も回収できるかな。領主の娘なら高く売れそうだ」

「ベルはわしの娘だ! スレイブとは違う!」

「何を言ってるのかなぁ。何の差もないよ。オレからすれば、みんな同じだよ。力を入れれば、バンッと弾ける。脳みそをぶちまけて死ぬ。ね? 同じでしょう?」

「ひっ…ううっ…」

少年の手に冷たいものが満ち、娘が震える。

それは純然たる殺気。

目の前に迫ったリアルな死に、娘の身体が凍り付いて硬直した現象である。

脅しではない、という明確な意思表示だ。

「で、どうするの? 土下座する? まあ、オレは土下座されたって何の自尊心も満たされないけど、弱いやつが這いつくばるのは、それはそれで面白いからね。さあ、どうぞ」

「ぐぬううう! ふ、ふざけおって!!」

「領主殿、落ち着いて!!」

「これが落ち着いていられるか!! ベルを放せ!!」

「会話が通じそうもないね。それじゃ、バイバイ。こいつはスレイブにして売り飛ばすよ」

少年から戦気が放出され―――天井が吹っ飛んだ。

そして、跳躍。屋根に出て一気に逃げていく。

「ま、待て!!」

「領主殿、ここは私が! あとの処理は我々に任せてください!」

「ガンプドルフ殿! 頼む! あの子はわしの宝なのだ!! 絶対に取り戻してくれ!」

「わかっております!」

ガンプドルフは少年を追う。

(少年、どういうつもりなのだ? これは君にメリットがある行動なのか? 何か意図があるのか? それとも暴力と破壊を求めているだけなのか?)

その心に不安と疑念を抱きながら。

|