41話 「帰還。ラブヘイアへの報酬」

太陽が少しずつ落ちようとしている時分、グラス・ギースの南門では、今日も大勢の人々が都市に入ろうとしていた。

多くは商人だが、一般人も多い。一般人は徒歩の人間も多いので大変そうだ。親子連れや老人もいる。

その様子にアンシュラオンは首を傾げる。

「しかしまあ、よくこんな都市にまでやってくるもんだ。ここに来たって、その先には何もないのにな」

ブシル村から北には火怨山しか存在しない。そこは完全に未開の土地であり、豊富な資源はあっても人間が立ち寄れる場所ではない。

警戒マップを見る限り、西地方にも人間が暮らせそうな場所はないだろう。となれば、ここが終着駅である。

正直、もう発展の見込みがない都市であり、ただ存在しているというだけの街である。それでも人々はこの都市を目指すのだ。

「この都市はそんなに人気なのか?」

「人気と言いますか、安全なのが売りですからね」

後ろで荷車を引いているラブヘイアが答える。

帰る道中、けっこうしごいたので足腰はガクガクいっているが、まだなんとか走れる元気はあるようだ。

一方のアンシュラオンは自作の五台を平然と引っ張っているので、周囲の人間は異様なものを見るような視線を送っているが、けっこうな生臭さもあってかすぐに目を逸らしていく。

関係ない話だが、荷台を引っ張りながら走っている最中、いくつか肉を落とし、それに滑って転んだおっさんがいたりもした。

もはや走る災害である。

「安全って…この城壁のことか?」

「そうです。他の都市はここまで覆っているわけではありませんから、【安全に見える】のでしょう」

デアンカ・ギースを知ってしまった以上、ラブヘイアにはそう答えるしかない。

それでも下級の魔獣相手には鉄壁の守りを敷いている。それこそがグラス・ギースに赴く理由なのであろう。

「ここの人間は南から来ているのだろう? お前も南にいたと言っていたが、あっちはどうなんだ? そんなに環境が悪いのか?」

「私は大きな都市にいたのであまりわかりませんが、グラス・ギースよりも小さな都市や、さらにこじんまりとした集落がたくさんありました。もともとこの大地には、そういった自治区がたくさんありますし」

「それは国ではないのか?」

「国…ですか。無秩序に住んでいるだけですから、やはり国家と呼べるものではないのでしょう」

「自治区間で協調はしないのか? 交易は?」

「このあたりでもやっているような最低限の取引はあると思います。ただ、大きなことをやるとしたら都市から来る商人程度で、あとはあまり干渉しないようです。もちろん侵略以外は、ですが」

「それが続けば、何かしらの集団や組織が生まれそうなものだがな」

「自治領が集まった大きな組織はありますね。たしか…シェイク〈混ぜこぜ〉とかいう名前だったような。大昔に西側からやってきた人間と、昔から東側に住んでいる人間が一緒くたになった組織だと聞いています」

「ほぉ、そんなものがあるのか。組織立った集団というわけだな」

「それでも国家にまでは至っていないようです。もともと各地から流浪してやってきた人間たちですからね。まとまりがあまりないのでしょう。それに、西側が本格的に入植を開始していますから、それに対抗するだけで精一杯のようです。徐々に支配域を失っているようですから」

「このままでは西側に食われる…か。その混乱で人々が北上してくるんだな。…ところで東には行かないのか? 東大陸はまだまだ東に続いているのだろう?」

「東側には、もっと古い土着の自治区がありまして、実は西側の入植に対抗して東からも侵略が始まっているようなのです。そもそも未開の大地ですから、侵略という言葉が適切かはわかりませんが…武力を背景にしていることは確かです」

「なんだと? それでは手詰まりじゃないか」

「ここから相当東に行くと、ロフト・ロンと呼ばれる大きな都市があるのですが、東側からの侵略にそなえて軍備を拡大しているようで、かなりの緊張状態が続いているようです」

「そこが落ちたら、次はグラス・ギースにもやってくるのか?」

「それは魔獣がいますから…無理でしょうね。ちょうど火怨山が盾になっているのです。といっても、ここもほぼ魔獣に支配されている地域なので、お互いに魔獣には困っているということなのですが…」

この周辺は火怨山に近いため魔獣が強い。それによって西側諸国からも東側国家からも隔離された場所となっている。

デアンカ・ギースのような魔獣は彼らでも討伐は難しく、そのおかげで安全地帯が生まれている。そこに人々が入り込んでいるのだ。

(オレも逃げる方向が東だったら、そっちの都市に行っていた可能性があるな。その場合はどうなっていたんだろう…。人間同士の戦いに巻き込まれていたか? …そして、南はさらに混沌としているようだな。西と東の両側から狭まっていくとなれば、争いを避ける人々が北に移動するのも必然か。人間より魔獣のほうがましとは…皮肉だな)

人間の欲深い感情に晒されるよりは、まだ剥き出しの野生のほうが安心できる。彼らは必要以上に殺したりはしないから。

実に皮肉な話である。

「あっ、そうだった。お前に髪の毛を渡しておこう」

「っ!!! 本当にくださるのですか!?」

「いらないなら…そのほうがいいんだが。この素材の量なら、そこそこ金になるだろう。けっこう分け前をあげられるぞ? どうだ、そのほうがよくないか? 考え直さないか?」

「いいえ!!! アンシュラオン殿の偉大なる髪の毛の前には、どのような金銀財宝も無力!! その至高の輝きを抱いて毎日眠れるのならば、これほどの至福はありません! どうそお気遣いなく!」

「…寝るの? 抱きながら?」

「はい! お守りに入れて抱いて寝ます! 毎日!!」

「なんで?」

「至福だからです!!! 抱き枕、FU〜〜〜!」

FU〜とか言った。

あげたくない。

「くっ、とても残念だが、オレは約束を破ることはしたくない。いかにお前がド変態で、男のオレでもドン引きする行為に及ぶとしても、それによってオレの心がどれだけ痛もうと、約束したことは守る! 勇気を出せ、オレ!」

自分を励ましながら、髪の毛をひと房切り落とす。

それを荷台に置いて、さっと避難。

「ほら、置いたぞ」

「はっ、はっ、はっ!!! ぐはーーーーーー! キクーーーーーーーー!」

なんかよくわからないテンションで飛びついた。犬のようにクンクンしまくっている。

しかも気のせいか、股間が膨らんでいる気がしないでもない。見なかった。そんなものは見なかったのだ。最初からなかった。そうしよう。

「すんすんすんすんっ! あああああ! なんという素晴らしい匂い! あの時に見た白き輝きを彷彿とさせる光沢! おお、やはり柔らかい!! 段違いだ!! それなのにこの弾力とは! ああ、何度揉んでも飽きない!! 眼福、至福! 私の宝物だ!!」

まるで女性の肌を触っているかのような感想だが、男が男の髪の毛を触っている感想である。

その光景にアンシュラオンはもちろん、周囲にいた一般人も、かわいそうな視線を通り越して異常な狂気に恐れおののいていた。

(慣れないな。永遠に慣れることはないのだろう。趣味が違うやつとは一生わかりあえないからな。できるだけ関わらないようにしよう)

そんなことを悟るアンシュラオンであった。

42話 「門番のお姉さんと、さよならラブヘイア」

「お姉さん、ただいま!!」

アンシュラオンは門番のお姉さんに抱きつく。もはや恒例の挨拶である。

「お帰りなさい。早かったのね」

「うん、がんばったよ!」

「心配していたのよ。怪我はない?」

「ほら、大丈夫だよ」

「あら、額に傷があるわ。大変! ほら、見せて」

「平気だって」

「そんなこと言わないの。ほら、ね?」

「うん。じゃあ、お願いします」

「よろしい。見てあげよう。ふふふ、いい子、いい子」

再び頭を撫でてもらいながら手厚い看護を受ける。

その気になればすぐに修復もできるのだが、甘えるためにわざと傷を残しておいたのだ。

作戦、見事に成功である。

「ところで、あいつは大丈夫だった?」

「あいつ? ラブヘイアのこと?」

「そう、彼よ。何か変なことされなかった?」

「うーん、大丈夫かな。それよりあの人、すごい強いんだね。びっくりしたよ」

「そうなの?」

「うん、おかげで大量なんだ」

アンシュラオンが後ろにある六台の荷車を指差す。

「あれ全部なの!? すごいわね!!」

「うん、そうだよ。ラブヘイアががんばったおかげだよ」

「へー、あの男も少しは役に立つのね」

「ほら、あそこにいるから褒めてあげてよ」

「そうね。君を守ってくれたお礼を…」

アンシュラオンが指差した場所には、髪の毛をもらって夢中でスーハーしているラブヘイアの姿があった。

顔を紅潮させ、とても幸せそうだ。

「ふーん…」

お姉さんの顔が再びアンシュラオンに向く。口は笑っているが、目が笑っていない。

それから髪の毛を注視。

「…思ったんだけど、君の髪の毛…少し短くなったかしら?」

「うん。あの人にあげたから」

「あげたの?」

「あげないと働かないって言うから…しょうがなくだけど。あーあ、この髪型気に入っていたのに、ちょっと変になっちゃったかな?」

わざとらしく短くなった場所を触る。

その言葉を聞いて、お姉さんが立ち上がった。

アンシュラオンには、処刑用BGMが流れた気がした。

「ちょっと待っててね。【お礼】をしてくるから」

「お手柔らかにね」

「そこのあなた、ちょっと来なさい!!!」

「えっ!? な、何を―――ひぐっ!」

再び裏に連れて行かれる。

「このクソ野郎が!! 今度という今度は、もう許さないからね!!」

「私は何も…ごばっ―――!」

ドッゴーーーーンッ!

お姉さんの拳を受けて、ラブヘイアが城壁に叩きつけられる。その衝撃で門全体が揺れた気がした。

「がっ…はっ……、これはいったい……何事…?」

「その髪の毛が何よりの証拠! あの子から切り取ったわね! ここまで堕ちればもはや鬼畜! 成敗!」

「ご、誤解です! これは謝礼としてもらった正当な…ぶほぉおおっ!? いや! やめて! いやぁああ!」

ドン、バキ、ドコ、ガス、グッチャッ!

「くたばれ、変態!!!」

「ひっ、ひっーーーー! た、助けてくださ―――ぶばっ! げほっ!」

ドン、バキ、ドコ、ガス、グッチャッ!

ドン、バキ、ドコ、ガス、グッチャッ!

ドン、バキ、ドコ、ガス、グッチャッ!

ドン、バキ、ドコ、ガス、グッチャッ!

ドン、バキ、ドコ、ガス、グッチャッ!

グッチャッ! グッチャッ! グッチャッ!

グッチャッ! グッチャッ! グッチャッ!

グッチャッ! グッチャッ! グッチャッ!

最後のほうはもう濡れた打撃音しか聴こえなくなっていった。

(馬鹿なやつ。髪の毛をあげたからって、ここで吸わなくてもいいのに。やっぱり変態なんだな。まあ、今後は二度と会わない予定だからいいけどさ)

そう思っていても会ってしまうから世の中は皮肉なのだが。

(それより門番のお姉さん、相当強くないか? ラブヘイアがまったく抵抗できないぞ。…ちょっと見ちゃうか?)

―――――――――――――――――――――――

名前 :マキ・キシィルナ

レベル:40/50

HP :1680/1680

BP :650/650

統率:D 体力: C

知力:D 精神: D

魔力:D 攻撃: B

魅力:D 防御: C

工作:F 命中: D

隠密:F 回避: E

【覚醒値】

戦士:3/4 剣士:0/0 術士:0/0

☆総合:第七階級 達験(たつげん)級 戦士

異名:グラス・ギースの鉄壁女門番

種族:人間

属性:火

異能:鉄鋼拳、鉄壁門、我慢、低級戦闘指揮、物理耐性、銃耐性、即死耐性、母性本能

―――――――――――――――――――――――

(あっ、ラブヘイアより数段強かった。やっぱり一緒に行くなら、お姉さんのほうがよかったなぁ)

明らかにラブヘイアより強い。総合評価も、彼の中鳴級より二つ上の達験級である。

上堵級が一人前の中でも優れた技術を持つ武人を指し、その上の達験級は奥義を身につけた達人クラスの腕前であることを示す。

(鉄鋼拳、鉄壁門はユニークスキルっぽいな。そんな技は聞いたこともないし。どう考えてもラブヘイアより優秀だ。あいつはあくまでハンターとしては一番強いだけであって、領主軍は抜いてなんだな。話を盛りやがって。少しは安心したからいいけどさ)

「ふー、終わった、終わった。これですっきりしたわ」

「ラブヘイア、生きてる?」

「救護班に渡したから大丈夫よ。腕の数本が折れて、ちょっと内臓もやっちゃったから入院だろうけど」

腕は二本しかないはず。ならば二本ともイッたのだろう。

うん、大丈夫ではない。入院だし。

だが、変態なので仕方ない。入院すべきだと思う。主に精神科に。

「そろそろお姉さんの名前が知りたいな! 結婚するためには名前を知る必要があるんだよ! ねえ、教えてよ!」

↑ すでに知っている男。

「んふふ、どうしようかなぁ〜」

「当ててみせようか! じゃあ、当たったら結婚してくれる?」

「あら、いいわよ! がんばって当ててみて!」

「えっとね…、『あ』からいけばいいかな。あ…あ……アイ。い、い……イエリタ……う、ウメコ…え…」

「大ヒント! 『マ』が付くかも」

ヒントがやたら具体的。

「ま…マイ……マオ……マキ…」

「そう、マキ! 私の名前はマキよ!」

「マキさん! 素敵な名前だね!!!」

そこでマキの顔がぱっと輝く。

だらしなく顔が緩んで、アンシュラオンを抱きしめる。

「当たり!! やーん、当たっちゃったぁ〜。お姉さん、君と結婚しないといけないのねぇ〜。やだ、どうしましょう。毎日、エッチなことされちゃうのかなぁ〜。お姉さん、困っちゃうわ」

「えへへ、結婚だよ、マキお姉ちゃん! 約束ね! 絶対に誰にも身体を触らせちゃ駄目だよ。もうオレのものだからね!」

「うん、わかったわ」

「絶対だよ! ぎゅっ!」

「はぁあ! 可愛い! ぎゅっ〜〜〜」

お姉さんとラブラブしてみた。

特に意味はない。姉成分を補充したかっただけである。

43話 「ハローワークで懸賞金をもらおう」

続いてやったきたのは、ハローワーク。

今日も入り口ではミスター・ハローが挨拶に勤しんでいた。その目はアンシュラオンが健全な労働をしてきたことを見抜いて、いつもより労わりの気持ちが強かった気がする。

そんな気がする。たぶん。

中に入ると、同じ受付で同じお姉さんが待っていた。

明らかに待っていた、という顔である。入ったときからロックオンされていたので間違いない。

「お帰りなさいませ、アンシュラオン様。初仕事、いかがでございましたか?」

「うん、うまくいったよ。倒してきた」

「おめでとうございます!!! 素材のほうは裏の素材置き場に…?」

「ああ、置いてきたよ。それと懸賞金ってさ、すぐにもらえるのかな?」

「はい。傭兵の皆様は移動が多いですからね。即払いとなっております」

「よかった〜! すぐに必要だったんだよね。助かるよ。ただ、あの変態の証言だから、ちょっと不安なんだよ。あれが本当にウォンテッドなのか確認してもらえるかな?」

「かしこまりました! 少々お待ちください!」

アンシュラオンは白いハンターカードを差し出す。

カードのジュエルは記録型のもので、裏の素材置き場のおっさんに魔獣の生体磁気を記録してもらっていたのだ。

そして照合。

同時にお姉さんの目が丸くなる。

「え、ええええ!!! た、たおした……あ、あれを倒されたのですか!? あ、あの悪獣を…デアンカ・ギース〈草原悪獣の象蚯蚓(ゾウミミズ)〉を!!」

倒置法を使ってまで驚いた。

お姉さんが何度も確認するが結果は変わらない。

「四大悪獣ですよ! 何百年も昔からいる、あの超危険種ですよ!?」

「うん、倒したけど…信じてくれるの?」

「しっかりと生体磁気が記録されていますから!! 間違いありません!」

「それって、インチキとかできそうだよね。もちろんオレはやっていないけどさ、倒していないのに倒したとか言えそうじゃない?」

「たしかに万能ではありませんが、最低限の持ち主の状況も記録するので不正はあまりないですね。疑わしい場合はジュエルの色が黄色になります」

「ああ、オレのは青だ」

「はい。青が異常なし、黄色が審議、赤が記録失敗です」

「失敗もあるんだね」

「消耗品ですので致し方ありません。あまりにも損壊が激しくて判別できない場合も失敗することがあります。審議の場合は持ち帰った素材の検証や、同伴した方の証言を参考にしてこちらで調査を進めます。その場合、確認後に懸賞金が支払われます」

「それでインチキだとわかったら罰則があるの?」

「はい。一定期間のハンター資格停止か、最悪は永久追放があります。どちらにせよ魔獣の懸賞金は出なくなります」

「なるほど。勉強になったよ。ありがとう」

(ここでもジュエル技術が発達しているわけね。信頼も厚そうだ)

やはりこの世界はジュエルという存在に依存している。

地球も機械に依存していたので、停電になれば都市機能が一気に麻痺したものである。それと同じだと思えばよいだろうか。

「素材はあとで精算いたします。懸賞金のほうは、今すぐお支払いいたしますか?」

「うん、お願い」

「かしこまりました。お待ちください。えーと、デアンカ・ギースが一体、ハブスモーキーが十三体…」

(んー、全部剥ぎ取ったわけじゃないけど、素材込みでハブスモーキーだけでも六百万以上はいくと思うんだよな。デアンカ・ギースにも期待したいけど、こっちはオマケと考えればいいかな)

アンシュラオンの中では、デアンカ・ギースはオマケで倒したようなものである。

自分の闘争本能を満たすためであり、ほんのちょっぴりラブヘイアを鼓舞するためであったので、値段が付かなくてもあまり気にしないつもりだった。

だから何一つ気負うことなく待っていたのだが―――お姉さんが何か大きなものを持ってきた。

そして、ドスンと床に置く。

「ケース? 三つ?」

それはアタッシュケース。ダビアのクルマに使われていたような素材で出来ており、非常に硬いのに軽いものである。

ハローワークが全世界的組織なので、西側の技術も独自に導入していることがうかがえる。

で、中身だが―――

「デアンカ・ギースの懸賞金、【三億円】になります」

「ぶっ!!」

お姉さんが、ガパッとケースを開けると札束が並んでいた。

ちなみにこの金だが、どうやら【大陸貨幣】というものがあるようで、これは全世界共通らしい。

当然各国には独自に通貨もあり、それを管理している中央銀行も存在するが、この世界には何においても必ず世界共通のものが存在するという。

それは【言語】からもうかがえる。

今使っている言語は【大陸語】と呼ばれるもので、大陸王が世界を統一した際に言語も紙幣も統一したという。

地域によって訛りは存在しても、言葉が何一つ通じないという現象はまず起こらない。

と、現実逃避してみたが、やはり三億円は目の前に存在している。

「それから細かいほうですが、ハブスモーキーが一体百万円で、千三百万円です」

お辞儀をしている「ミスター・ハロー」のイラストが描かれた大き目の紙袋には、残りの千三百万がドサッと入っていた。

たしかに三億円からすれば、千三百万円は細かいほうである。

その光景にアンシュラオンは呆然とする。

(おいおい、三億なんて初めて見るぞ! 宝くじでも当たれば別だけど、一般人じゃまず見られない額だよ!!)

地球にいたときには札束を見ることさえ稀であったアンシュラオンには、まったく現実感がない額である。さすがに驚いて口が開きっぱなしだ。

「そ、そんなに…するの? あのゾウミミズが?」

「はい!! それはもう! 今までの損害額は、その数十倍以上ですよ。三億円なんて大型輸送船一隻くらいの値段ですし、破壊された船舶の数を考えれば安いくらいです」

「そんなに強くなかったよ?」

「それは白牙級狩人(ホワイトハンター)のアンシュラオン様だからです! 普通は倒せませんよ! まったくもって偉大で素晴らしいことなのです!! 可愛くて強いなんて無敵すぎます! 思わず結婚したくなりました! ぜひ嫁にもらってほしいです!」

後半は私情が入っている発言である。

お姉さんはたしかに驚いたが、アンシュラオンならやれる可能性があることも知っている。だからこそ、まだ反応が薄いのだ。

これが何も知らない人間なら、驚いて硬直してしまうだろう。

そう、後ろのほうでこちらを見ている多くの観衆のように。

夕方なので、そろそろ街に繰り出そうという連中が、ちょうど集まっていたのだ。フロアには何十人という傭兵たちがいた。

「あの、お姉さん、もうちょっと声を小さく…」

「アンシュラオン様がデアンカ・ギースを倒してくださったおかげで、私たちも大助かりです!! アンシュラオン様が!! デアンカ・ギースを!! 倒してくださったおかげで!!!」

意図的に周囲に聴こえるように言っている。自慢したいのだろう。

アンシュラオンの目立たない作戦は、少なくともハローワーク内では完全に終焉である。

「そっか…三億円か……」

「はい! 当然の報酬ですよ!」

「じゃあ、これで輸送船とかも買えるんだね」

「多少時間はかかりそうですが、お望みならばご用意いたします」

「い、いや、まだ要らないや。邪魔だし置き場もないしね。そういえば、懸賞金には税金ってかからないの? ほら、半分くらい取られるってやつ」

「ハブスモーキーのほうはすでに引いた額となっておりますが、デアンカ・ギースの懸賞金は特別報酬枠なので対象外となっています」

「そ、そうなんだ」

(宝くじみたいな感じかな? 非課税ってことか)

日本では、指名手配犯などの懸賞金には税金がかかったが、この世界のものは違うらしい。

「もらえるものなら遠慮なくもらうよ。それと、この街に銀行とかってあるの? こんな大金、持って歩くのはちょっとね」

「あるにはありますが、このグラス・ギースは領主の個人都市です。正式な信用ある国家ではないので、安全性という意味では正規の銀行には劣ります」

「そっか、国じゃないと危ないか…銀行も信用だからね」

「ですが、ハローワークではダマスカス共和国の銀行とも取引があるので、こちらで口座を作ってお預かりすることは可能です。一度口座をお作りになられれば、全世界のハローワークでご利用できます」

「ダマスカス?」

「はい。世界最大の経済国家です。ここから西南西に海を渡っていくと、大きな島国があります。それがダマスカス共和国です」

この当時は、常任理事国という概念がまだなかった時代であるものの、世界の経済を動かしているダマスカス共和国は外交にも力を入れており、世界で最大の信用を勝ち取っている国といえる。

アピュラトリス〈入国不可能な富の塔〉もすでに存在しているので、銀行としての機能も世界一である。

「ご入金なさいますか?」

「手数料はかかるの?」

「ダマスカス銀行の口座開設に十万円、入出金は一回につき五千円となります」

「海外口座だもんね。しょうがないか。じゃあ、一億円くらい預けておくね」

「かしこまりました」

「これで残りは二億か。…少し多いな。じゃあこれ、この余りをあの変態にあげておいてよ。入院費用もかかるだろうし」

「よろしいのですか? すでに報酬は支払ったと聞いておりますが…」

「うん、なかなか面白かったしね。からかったせいで、しばらくハンター業もできないと思うし、餞別代わりかな」

千三百万は、ラブヘイアにあげる。

髪の毛をあげただけでも十分だとは思うが、それなりに役立ってくれたし、これくらいはいいだろう。

「このケースの一つは持っていこう。モヒカンを驚かせたいしね。残りの一つは……」

アンシュラオンが周囲を見回すと、周囲の人間の視線も一斉に集まってくる。

これだけの大金を持っていたら、当然ながら注目の的だ。

だから、こうする。

アンシュラオンは、一億円の入ったケースを滑らせるように投げた。

傭兵たちがたむろする場所に。

「お大尽(だいじん)だ。その一億円は、みんなで分けなよ。これから飲みに行くんだろう?」

「お、おい! 嘘だろ! からかっているのか!?」

傭兵の男が、まじまじと金を見つめる。これも当然の反応だ。

「そんなことはしないって。オレの初仕事だからね。そうしたいと思っただけだよ。よく言うだろう? 初めてのボーナスは親のために使えとか。オレは親がいないからね。その代わりさ」

「だが、額がな…。俺らにもプライドってのがあるしよ」

「オレが子供だから? 大人だったら受けたの?」

「それは…ううむ」

「同じ傭兵なんだ。当たりを引いたらおごる。それだけでしょう?」

「ううむ…そうだが…」

なかなか律儀な男のようで、しばらく考え込む。

周囲の傭兵たちも、その男が答えるのを待っているので、おそらく彼が傭兵たちのまとめ役なのだろう。

(傭兵団なのかな? みんな同じ鎧を着ているし)

黒い革鎧に、なぜか魚のようなマークが付けられた不思議なデザインをしている。

かなり使い込まれているので、彼らがベテランの傭兵団だということだけはわかる。全員、なかなかの面構えだ。

「じゃあ、条件を付けようか。オールナイトでいいから今晩中に使いきってよ、それ。それが条件」

「一億をか!?」

「豪遊したっていいし、好きなだけ何かを買ってもいい。ただし、明け方までに全部使うこと。それならどう? 面白いでしょう?」

「使いきれなかったら?」

「特に考えてないな。余ったら誰かにあげればいいよ。毎日多くの人が出入りしているんだし、お金を欲しがらない人はいないでしょう?」

「お前にメリットはあるのか?」

「街が盛り上がる。今日は記念日だからね。オレにとってはすごく大事な日なんだ。もしかしたら生涯で一番大切な日かもしれない」

「そう、オレが【男になる日】なんだから」

「っ―――!!」

ざわざわと傭兵たちがどよめく。

男になる日。

嘘ではないが、いろいろと語弊がありそうな言葉に傭兵はぐっときた。

「オレはこれから女の子を迎えに行くんだ。いつかオレの子を産んでくれる大切な、ね。そんな記念の日だからさ、誰かに何かをしてあげたくなったんだ。わかってくれる?」

「おおおおおおおおお! わかったぜ、兄弟! そういうことなら、がんばりな!! 俺たちもやるぜ! やってやる!!」

「ああ、そうするよ。初めてで緊張するけどね」

「そりゃそうだ。誰だって最初は同じだ。優しくしてやりな」

「もちろんだよ!!」

アンシュラオンと男の間で、何か友情のようなものが芽生えた。

「お前ら、今日からあいつは俺のダチだ!! 俺たちの弟分だ!!! 何か困っていたら手を貸してやれよ!!」

「「「「 オオッス!! 」」」」

(金は使いよう、か。これで目立つことも…いや、目立ったけど敵意を注がれることはないだろう。金ってのはこういうときに使うもんだ。お祝いのときにパーっとな)

すでに一億貯金しているせいか、彼らにあげた一億が軽いものに思えてくる。

彼らが楽しんでくれるのならばよいだろう。それが自分へのお祝いにも感じられて、どことなくアンシュラオンも楽しかった。

44話 「中級市民になったよ」

「あっ、アンシュラオン様、お待ちください!」

アンシュラオンが出ていこうとすると、お姉さんに止められた。

「何?」

「デアンカ・ギースを倒されましたので、この都市の貢献ポイントを一気に10000ほど獲得されましたが、いかがいたしましょう?」

「貢献ポイント? 何それ?」

「これは失礼いたしました。貢献ポイントは、街の依頼をこなしたり、特定の魔獣を倒すことで溜まっていきます。一般の方なら街の清掃でも溜まります。要するに街への貢献度ですね」

「なるほど、それは重要だね。どんな色のハンターでも街に益を与えないなら意味はないし、逆に一般人でも街に役立つなら大切な存在だ」

「そういうことです。貢献ポイントは、ハローワーク支部のある都市ごとに規定が違いますので、ご注意ください」

「ここのポイントは、ここだけってことだね。それで、貯まるとどうなるの?」

「お貯めになられた貢献ポイントによって、いろいろな特典がございます」

―――――――――――――――――――――――

〇貢献ポイントの主な使い道

1 良い心がけで賞

10 がんばったで賞

500 食べ放題券セット

1000 冒険者セット、これで今日から君も勇者

2000 低級市民権の獲得

5000 中級市民権の獲得、入出審査免除

10000 上級市民権の獲得、各種優遇措置

※その他、ポイントに応じたアイテム交換

※その都市、その国家によって特典は異なる。

―――――――――――――――――――――――

(へー、こんなのがあるんだ。掃除一回で1だとすると、食べ放題券を得るまでに500回もやるの? けっこうハードル高いな。逆に言うとデアンカ・ギースは掃除一万回分か。それなら倒したほうが楽だな)

掃除を一万回やってもデアンカ・ギースは倒せないが、アンシュラオンにとっては掃除一万回のほうがつらいので、お掃除の人たちには最敬礼である。

「交換アイテムって、どんなのがあるの?」

「こちらにカタログがございます」

お姉さんが、よく冠婚葬祭で使われるカタログギフトのようなものを出してきた。

小物から大きな物までいろいろある。テントが付いているキャンプセットは地味に欲しい。

(吸水玉まである。一般人は簡単に手に入らないから、こういうところで手に入れるのかな? 某ゲームのカジノの景品みたいだな)

「あっ、そうだ。このポイントって、ラブヘイアにも分けてあげられるかな? 一緒に倒したから、あいつにも権利があるよね?」

「はい、同伴者には可能です。ただし最大で半分となります。仮に同伴者が二人いれば、半分を二人で分ける形、四分の一ずつとなります」

「実際に倒したやつが半分。それ以外を分けるのか。今回は二人だからいいけど、もっと多いパーティーだと揉めない?」

「パーティー登録をしておけば、均等に分けることができます。さきほどの傭兵団の方々はそうされています」

「パーティーか…。楽しそうだね」

「ラブヘイア様をパーティーに入れれば、今後も…」

「遠慮する。それは永遠にないから。今回だけ分けてあげて」

「かしこまりました」

即答である。あんな変態と組むのは一度で十分だ。

それからいろいろと見比べ、最終的に一つを選ぶ。

(こういう場合、ちょこまかしたものを選んでも後悔する。価値あるものを一つ、どーんと買うか)

「5000だと…この中級市民権ってやつと交換できる?」

「すぐにご用意いたします!!!! お任せください!!」

「えっ? なんでお姉さんが、そんなに張りきるの?」

すごい熱意だ。カウンターから身を乗り出してきた。

「申し訳ございません。興奮してしまって。市民権を得ることは、単に納税面でもメリットはありますが、自分たちの【身内】になるということなのです。だから嬉しくて、つい…」

同じ街に暮らす仲間になる。

この世知辛い世の中において、それはもう身内であり、助け、助けられる間柄となることを意味する。

認めてもらうための貢献ポイントであり、認められた証の市民権だからだ。

「そっか、思ったより深い意味があるんだね。昨日ここに来たばかりだから、まだ愛着とかないんだけど…こんなオレが市民権を得るってどうなのかな? やっぱり迷惑かな?」

「そんなことはありません! ぜひとも市民になってください!! そうなれば、私といつでも会えますから!! 中級市民になると、中級街に家が持てるのです。私も中級市民なのでお隣だって可能…いえ、いっそのこと一緒に住むこともできますよ!!」

「あ…うん。そうなんだ。それは魅力的だな」

すごい押しが強い。

「じゃあ、お願いしようかな」

「かしこまりました。すぐにご用意いたします!! 私もアンシュラオン様専用の受付として、日々がんばりたいと思います! よろしくお願いいたします!」

(あれ? いつの間にか専用の受付に…。綺麗なお姉さんだからいいけどね。最初は丁寧だったけど、打ち解けてくると面白い人だな。ちょっと見てみようかな?)

―――――――――――――――――――――――

名前 :小百合(さゆり)・ミナミノ

レベル:12/50

HP :100/100

BP :40/40

統率:E 体力: F

知力:C 精神: F

魔力:F 攻撃: F

魅力:D 防御: F

工作:C 命中: F

隠密:E 回避: F

【覚醒値】

戦士:0/0 剣士:0/0 術士:0/0

☆総合:評価外

異名:ハローワークの名物受付お姉さん(年下の恋人募集中)

種族:人間

属性:

異能:万年笑顔、迅速事務処理、信頼感、年下好き

―――――――――――――――――――――――

(知力と工作が高いな…。事務系ってことなのかな? 異能もそんな感じだしね。って、年下好きなんだ。オレと相性良すぎるな)

かたや年上キラー、かたや年下好き。もう完全なる一致である。

年齢もマキと同じくらいなので、アンシュラオンより年上なのだろう。相性ばっちりである。

(うん、改めて見ても綺麗な人だ。マキさんは凛々しい感じで、このお姉さんは少し柔らかい感じで、両方とも好みだな)

やや黒に近い紺青(こんじょう)の髪の毛。垂れ目でおっとりした顔付きは童顔で、綺麗と可愛いの中間の印象を与える美人である。

マキよりも胸は小さいが、十分なサイズはあるように見える。あくまでアンシュラオンセンサーによる査定だが。

「お姉さんの名前を教えてくれる? これから長い付き合いになると思うしさ」

「あっ、はい! 小百合(さゆり)・ミナミノと申します! 二十七歳、独身です! 恋人募集中です!」

関係ない情報まで口走った。

だが、アンシュラオンは違うところに思いを馳せていた。

(小百合・ミナミノ…どう考えても日本人の名前だな。ミナミノは、南野か? しかも名前は漢字を使っている。門番のマキさんも日本名といえなくもない。…ちょっと訊いてみるか)

「ねえ、身内に日本人っている?」

「ニホンジン…ですか?」

「うん、とある島国に住む人のことなんだけど…知ってるかな? お父さんとかお祖父ちゃんとかが、そこの出身とかは?」

「ううん…わかりかねますね。あまり聞いたことはないものでして…大切なことならばお調べいたしましょうか?」

「ああ、そこまではいいんだよ。全然気にしなくていいからね。ほんと、たいしたことじゃないから」

「そうですか?」

「そうそう。ちょっと気になっただけだし」

(そういえば、そもそも人種に対して興味があまりないんだよね、この世界の人って。だから自分のルーツとかも、そこまで気にするわけじゃないんだろうし)

どこの国の人間でどんな肌の色か、というより、どんな考えでそこにいるのか、ということを重要視する。

そのほうが建設的だが、少し味気ない思いもある。

(地球にいる時は、国家や人種の違いであれこれ言う人間を愚かだと思ったけど、いざなくなってみると国際試合も盛り上がらないんだろうな。憎しみがパワーになることってのもあるしね。まあ、無いなら無いほうがいいんだけど)

そうこうしている間に市民証明書が出来た。

これもまたハンターカードと同じようなジュエル付きのものであるが、この都市のデザインなのか、壁に囲まれた城の絵が描かれている。

「こちらが市民証となります。身分証にも使えますし、依頼をこなした際の報酬額にも優遇がございます。当然、入出審査も免除となります」

「これで楽になるよ。免除ってことは、このリングも取れるの?」

「はい。門番の方に身分証を提示してくだされば、今後は不要となります」

「そっか、そっか。いいこと尽くめだね」

「ただ、都市内で犯罪行為を行いますと、それも記録されていきます。特に殺傷行為、殺人などは追放処分もございますので、ご注意ください」

「この青のジュエルの色が変わるのかな?」

「はい。少しずつ赤くなっていきます。殺人は一度で赤になります」

「正当防衛は?」

「その場合は審議となります。黄色ですね。正当防衛が立証されれば青に戻ります。それまでは多少制限が付くことになりますが…」

「どっちにしても面倒ってわけだね。気をつけるよ」

「ただし、これは同じ市民権を持つ者同士の話ですので、持たない方との間では、いかなる諍(いさか)いについても影響されません」

「持たない人もいるもんね。割合はどれくらいかな?」

「そうですね…。現在、グラス・ギースには八万人程度の住民がおりますが、下級市民が三万人、中級が六千人、上級が千人といった程度でしょうか」

(約半数弱くらいか。でも、あの人の流れを見ていると、日々五千人くらいの人が出入りしているはずだ。街の人口密度を考えても、もっといると思ったほうがいいな。あくまで把握している数で、という意味だろう)

市民権を持たない流浪の民は、安宿で暮らすことになる。あるいは裏街のような場所にたむろすることになるのだろう。

最初にアンシュラオンが赴いた場所が、そのような区域だったのだ。ボロ屋も多かった記憶がある。

「こちらが都市内部の地図となります。市民権を持つ方だけに与えられるものですので、身内以外には見せないようにしてくださいね」

「うん、わかったよ」

「ちなみに私の家はこのあたりです。昼間はここにいますが、夜ならいつでも来てくれてかまいませんよ」

印を付けられた。赤で。

(地図か…。これは便利だな。当然、全部が描かれているわけじゃないから鵜呑みにはできないけど、中はけっこう広いから簡単な把握には役立つな)

これは大事なので、しっかりと革袋に入れる。

「ところで、小百合さんって処女?」

「あーもう、なんてこと言うんですかーー! 処女です!! あなたに捧げるために残しておきました!」

処女だった。ならばよし!

「そうなんだ。そんなに寂しいなら…オレと結婚する?」

「本当ですか!? よ、喜んで!!」

「他にも結婚する人がいるけど…それでいいなら」

「まったく問題ありません!」

問題なかった。

「では、今後ともよろしくお願いいたします。アンシュラオン様」

「うん、こちらこそよろしくね。それじゃまたね、小百合さん」

またお姉さんと仲良くなった。

今日はお姉さんデーである。素晴らしい。

(姉ちゃんも、マキさんや小百合さんくらい普通だったらなぁ…)

あの姉と一緒に育つと、マキや小百合の言動が普通に見えるのだから、それはそれで恐ろしいことである。

45話 「そりゃないだろう、モヒカン野郎 前編」

街灯が付き始め、徐々に通りには人も増えていく。

これから夜が始まるのだ。

夜は、どこの都市も賑わう。今日という日を締めくくる大切な区切りの時間だからだ。

友達や同僚と飲んだり、家族と触れ合ったり、恋人と愛し合ったり、夜はいつだってロマンと人情味に溢れている。

ただ、今日の街の様子はいつもと違った。

(意図したわけじゃないけど、いい感じで盛り上がってるな。これで花火でも上がれば完全にお祭りだ)

ハローワークから出てきた傭兵たちが、大騒ぎをしながら商店街を飲み歩いているのだ。

店に入るや否や、札束をカウンターに叩きつける。

「オヤジ! 店の酒、全部出してくれ!」

「おいおい、何の騒ぎだ?」

「お大尽だ、お大尽!」

「お、おい、いいのか? そりゃこの店で一番高い酒を全員におごるってことだぜ?」

「当然、知ってるぜ! 酒だけじゃねえ! 全部払ってやるよ! 全部だ!!」

「か、確認するぜ! 本当にいいんだな? ごくり」

「今日はとんでもない当たりがあったんだ。そこの兄ちゃんたちもガンガンやってくれ! 代金はこっちで払うからよ!」

「お客さんたち、今日はこの人のおだいじんだ!! 盛り上がってくんな!! 酒だ、酒! 全部出してくれ! 食い物も適当にどんどん出すんだぞ!! 在庫の一掃セールだ!!」

店のオヤジが酒をガンガン持ってくると、店内のテンションが一気に上がる。

ついでにいつもは売れ残るような珍味、消費期限ギリギリの燻製肉を酢漬けにした料理、「マチョッパP」までガンガン出す。

「いよっ、おだいじん!」

「ひゅーひゅー、おだいじん!」

「礼なら俺の兄弟に言ってくれ! ほら、そっちの姉ちゃんも飲もうぜ!!」

有り余る金があるので、おごるだけではなく、これから違う店に飲みに行く連中にもマネーのプレゼントを行っている。

なかなか気の好い連中である。

ただ、そのせいで周囲からは「アンシュラオン、万歳」コールが響いている。

顔も知らないやつの名前だが、とりあえず名前を叫んで賛辞を送っておけば酒が供給されるシステムが構築されていた。

アンシュラオン万歳 = おかわり!

である。

(楽しんでくれているなら何よりだ。今日は祭りだからな、羽目を外すといい)

そんな陽気なエネルギーを少しもらいつつ、アンシュラオン自体は闇に消えていく。

目的地はスレイブ館。サナのいる場所だ。

(さて、オレも酔いしれるか。初めてのスレイブ、サナを手に入れて…ぐふふ、楽しみだ。オレのもの。あれはオレのものだ。何して遊ぼうかな。抱っこして、ナデナデして、可愛い服を着せて。そうだ、一緒にお風呂も入ろう。…ああ、夢は広がるな!! 最高の気分だ!!)

もう頭は少女のことで一杯である。興奮して今日は寝られるかどうかわからない。思わず顔がにやけてしまう。

夜の喧騒を聴きながら、鼻歌交じりに八百人に向かう。

だが、そこでは思いもしなかった事態が起こっていた。

「すんませんっす!!!」

店に入った瞬間、土下座しているモヒカンがいた。

その様子に、アンシュラオンは嫌な予感がした。

少し様子を伺いながらも、とりあえずモヒカンが土下座している手前にあった椅子に座る。

「モヒカン、何をしている。ほら、金だぞ。あの子を連れてこい」

「すんませんっす!!!」

「なぜ謝る? 理解できないな。サナを連れてくればいい。それだけだ」

「すんませんっす!!! すんませんっす!!!」

「お前が欲しがっていた金だ。一億ある。改めて考えると三百万は安すぎるから、全部くれてやってもいいぞ。サナの値段はオレが付けるとしよう。あの子は一億で買う」

「い、一億…っすか」

「そうだ。見せてやろう」

アタッシュケースを開けて札束を見せる。すべて新札の非常に美しい眺めだ。

三百万が一億になる。ボロ儲けである。普通ならば最高の気分だろう。

だが、モヒカンの顔色はさらに悪くなっていくばかりであった。

「なんだ? 嬉しくて言葉が出ないのか? それともオレが、あの子にこれだけの金を出すとは思わなかったか?」

「そ、それは……」

「正直に答えろよ。そのほうがお前のためだと思うからな」

「は、はいっす。お坊ちゃんの道楽かと…思っていた…っす……」

「道楽なのは否定しない。実際オレにとっちゃ、人生なんて道楽みたいなもんだ。この世界に来てからもそれなりに楽しかったが、やっぱり物質世界なんてこんなもんだろう。オレにしてみれば道楽以外の何物でもない。そう、こんな大金だって、オレにとっちゃ無価値なものだ」

アンシュラオンが立ち上がり、ひと束百万円の札束を三つ手に取る。

「…で、そろそろ説明したほうがいいんじゃないのか? まあ、お前が土下座する理由など一つしかないが……オレが本気で怒る前に、誠心誠意、心を込めて説明したほうがいいと思うな。謝罪は大事だぞ? 失敗して炎上するやつらなんてゴロゴロいるからな。お前はどうする? 言っておくが、失敗した場合の炎上は…文字通りの火達磨だ」

そう言って、近くにあった紙を火気で燃やす。

明らかな圧力の変化に、モヒカンから冷や汗が流れる。

「ひぃっ! 勘弁してくださいっす!! 違うっす! これはその!!」

「ほら、説明しろよ」

「…実は……旦那が来るまえに、売れて…いたっ―――!!」

パッコーンッ!

札束で殴る。

せっかくなので三百万の束で殴ってみた。なかなかいい音がする。

「札束、痛いっす!! 思ったより痛いっす!」

「紙を甘く見るなよ。オレが本気で札束で殴れば、お前の頭を吹っ飛ばすなんて簡単なんだぞ。これは優しく撫でているのと同じだ。感謝しろ。そんなことより、オレの言ったことを聞いていなかったのか? 待っていろ、と言ったよな」

「それはっ……その通りっす。でも…いたっ!! 目に、目に当たったっす!!」

「でも、じゃない。何を勝手に売ってるんだ!! 約束も守れないのか、お前は!! このモヒカンには脳みそがあるのか! ああ!? バシバシバシバシッ!」

「いたいいたい! でも、幸せな痛みっす!! なぜかもっとやってほしいっす!! ―――っいた! ケースは反則っす!」

調子に乗っていたので、ケースで殴ってみた。

モヒカンの頭に大きなたんこぶができたが、同情の気持ちは、まったくこれっぽっちも湧かない。

むしろ、この程度で済ましている自分を褒めてあげたい。

その理由の一つはこれだ。

「実はな、さっきオレは中級市民になったんだ。ほら、このカードが証拠だ」

「そ、それは…おめでたい……っす…」

「お前は市民権を持っているのか?」

「は、はいっす。中級市民権を…」

「ほぅ、お前がそこまで街に貢献しているとは知らなかったな。掃除でもしたのか?」

「スレイブを貸し出して…工事などに協力しているので……それでもらったっす」

「そうか。お前は運がいい。どうやら同じ市民権を持つ者を殺すと、このジュエルが赤になるらしい。犯罪者の証ってわけだな。赤くなるとどうなる? 追放か?」

「その、いろいろあるっすが…投獄とか罰金とか、追放もあるっすが…」

モヒカンが少しだけ安堵したのがわかった。

同じ市民同士を殺せば犯罪者となる。だから自分は殺されない。

―――とでも思ったのだろう。

が、アンシュラオンの答えは違う。

「ふーん、で?」

「…っす?」

「それで、それに何か意味があるのか?」

「意味とは……その……いろいろ大変っす」

「たかが色が変わるだけでか? 赤になって性能が三倍になるわけでもあるまい。で、それがどうかしたのか? べつに街に依存しているわけじゃないし、気にすることもないだろう? そもそもオレは、こんな街の連中に頼らねばならないほど弱いわけじゃない。追放されたってかまわない」

「あ、そ…そうっす……ね」

「なあ、モヒカン」

「ひっ」

モヒカンの肩に手を置く。それだけで相当身体が強張ったのがわかった。

一度首を絞めているので、その時の恐怖が蘇ったのだろう。ついでに大切なことも思い出してもらう。

「オレは言ったな。裏切ったら…お前を殺すって」

「ひっ、ひいいいっ!! か、肩が肩が肩がぁあああ!」

ギリギリと力を込めてやる。

アンシュラオンからすれば、虫を押さえつけるような難しさがある。思わず力が入れば簡単に潰れてしまうから。

「冗談だと思ったか? オレがそんなに甘い人間だと思ったのか?」

「そ、そんなことは!! 思ってないっす!!! 本当っす!! う、裏切りじゃないっす! そのつもりっす!!」

「なるほど、なるほど。お前はオレとの約束を意図的に守らず、来る前に売ってしまった。そうでありながら裏切りではないと言うんだな? オレとお前の裏切りの概念はずいぶんと違うらしい。一つ勉強になったよ」

「っ…うう……」

「オレが本気だっていう証拠が欲しいか? そうだ。裏に見張りの傭兵がいたな。そいつの首でも持ってきてやろうか。お前も一人じゃ寂しいだろう。相棒が欲しいよな? まあ、首だけだから相手はしゃべられないだろうけど、少しは自分の立場がわかるだろう。うん、いいアイデアだ。そうしよう」

「ま、待ってくださいっす!!! 勘弁してくださいっす!! お願いっす!」

アンシュラオンが奥の扉に向かおうとするのをモヒカンは必死に止める。

本気だからだ。

長年多くの人を見ている彼には、相手が本気かどうかがわかるのである。

「もう一つ言っておいたよな。お前だけじゃなく、ここにあるものすべてを破壊するって。お前たちの財産、土地、金、人、そのすべてのことだぞ。ならば、これは当然の行為だろう」

「スレイブ一人にそれはちょっと……いたっ!! いたっ!!」

札束往復ビンタ。

モヒカンの両頬が腫れ上がったが、まったく同情できない。塩でも塗りこんでやりたいくらいだ。

「あれはオレが予約した。そうだな?」

「その…通りっす」

「小学生の頃さ、予約ってすごい重かったんだよ。大人になればそこまでドキドキしないものなんだが、ガキの頃はいつだってドキドキしていた。ゲームソフトの発売日前には本当に幸せな気分だったよ。実際にそれが手に入るより楽しかったかもしれないな。遠足は前の日のほうが楽しいってやつだな。だから、今回も楽しみにしていたんだ。ああ、楽しみだったんだよ」

ぽんぽんと札束でモヒカンの頭を軽く叩く。

モヒカンには、それがとても重いものに感じられた。まるで斧か何かのように。

「それが今はとても気分が悪い。最低の気分だ。理由はわかるな? お前の足りない脳みそでも理解できるな? 発売中止や雨天中止ならいいんだ。そんなことくらいは我慢できる。が、他人に奪われたとなったら話は違う。オレの楽しみを奪ったやつがいると思うと、夜も眠れないくらい悔しいよな」

アンシュラオンは頭にきていた。

サナ・パムを手に入れるためだけに、あんな変態と一緒につるんでいたのだ。我慢していたのだ。

なまじ楽しみにしていたからこそ期待値が大きく、怒りがふつふつと湧き上がってきた。

46話 「そりゃないだろう、モヒカン野郎 後編」

引き続きモヒカンを詰問する。

「いくらで売った?」

「そ、それはっ……」

「いくらで売った? 本当に来るかわからないオレより、すぐ手に入る金に目が眩んだのか?」

「…そんなこと…は…ないっすが…」

「いくらだ」

「…二千万…っす」

「ほぉ、すごいな。正直、そこまでとは思わなかった。六倍以上の値を付けるやつなんているんだな。それだけサナの魅力に気がついたやつか、それともただの成金趣味か」

そんなアンシュラオンは三十倍以上であるが。

「オレが予約していることは言ったんだよな?」

「もちろんっす!! ちゃんと予約されてると言って、一千万までは断ったっす。でも、倍にされて…」

「額が額だ。仕方ない」

「ほっ」

「なんて言うと思ったか、このモヒカンめ!!!!」

「ぎゃっーーー! 髪を引っ張らないでほしいっす!!!」

「ハゲの部分に陰毛を植えてやろうか!! こいつめ!!」

植毛で、下の毛を頭に植えた人がいたのを見たことがある。

―――見事に【縮れていた】

このモヒカンのハゲの部分を、全部縮れた毛にしてやりたい衝動に駆られたが、まだ我慢する。

その前に大切なことを訊かねばならないからだ。

「誰だ? 誰が買った」

「それは言えないっす! 守秘義務ってのがあるっす!!」

「お前にそれが言えた義理か? 自分の権利を主張するなら最初から売るな。言え。誰だ?」

「旦那!! 諦めてくださいっす! その代わり他の白スレイブなら、何人でも持っていって…」

「ふざけるな―――!!!」

一瞬、世界が揺れた気がした。

アンシュラオンから、ビリビリとした強烈な戦気が燃え広がっていく。

その波動に、店全体が揺れているのだ。

「ふざけるな!! あれはオレのものだ!!! オレが買うと決めたんだ!! それをどうしてお前に決められなくちゃいけない!!! オレが、オレが、オレが欲したんだ!! オレのものにするとな!!! あまりなめるなよ!!」

怒りで戦気が真っ赤になっていく。

意図的にモヒカンに危害を加えないようにしたが、触れた周囲の物質が消失。

結果、一部の床と札束とモヒカンを残して、室内全部が消え去ってしまった。大地も抉れ、そこだけ基礎工事を怠ったように何もなくなっている。

これから入ってくる人間は、ドアを開けた瞬間に硬直するに違いない。もうそこには何もないのだから。

表で馬鹿騒ぎをしている連中がいなかったら、その揺れで大騒ぎになっていたかもしれない。

その惨状に、モヒカンが改めてアンシュラオンの恐ろしさを知る。リングなどまったく意味がないのだ。

死ぬ。本気で殺される。そう思った。

「ひぃっ…ご勘弁を……」

「死にたくなければ全部話せ。いや、死なないようにいたぶってやってもいいぞ。オレは弱いやつをなぶるのも嫌いじゃないからな。特にオレを裏切ったやつなら、さぞや楽しいに違いない。どっちが好みだ? 選べ。オレはどっちでもいいぞ。お前が言わないなら、この店に関わった全員を締め上げるだけだ。どうせ購入者のリストは持っているんだろう? 奥の傭兵やらを拷問して…」

「言う、言うっす! 全部話すっす! だから許してほしいっす!!」

「誰が買った? 早く言え。もしあの子が傷物になっていたら、どうなるかわかっているな。お前だけじゃ済まないことは確実だ」

「そ、それは大丈夫っす。買ったのは女性で……」

「女? 女だって同性愛者がいるだろう。傷物にされていないとは言いきれないぞ」

「それも大丈夫っす。買ったのは少女っす」

「少女?? 少女だからって、そういう趣味の…」

「ああああああ!」

「なんだ? 発狂したのか? お楽しみはこれからだぞ。発狂したあとになぶるのも面白いからな。泣き叫ぶお前を水責めで苦しめてやる。寄生虫たっぷりの水でな」

「恐ろしい発言っす!?」

「言っておくが全部本気だぞ。目的のためには手段は選ばないからな」

「わかったっす! 全部話すっす!!」

「最初からそう言っているだろうが。この頭の悪いモヒカンが!! 罰をくらえ!!」

「いたいいたいっすーー! あー、抜けたっす!!! 血がー、血がーーー!」

「どうだ! この中途半端なモヒカンめ!!」

モヒカンの髪の毛を引っ張って、真ん中あたりを引き抜いてやった。ざまあみろ、である。

それからモヒカンが事情を話し始める。

内容は少し意外なものであった。

「領主の娘だと?」

「はいっす。今日の昼前に領主と一緒にやってきたっす。そこであの子がいいと言われて…。断ったっすが、領主の頼みとなると断りきれず…」

「領主だって関係ないだろう」

「さすがに無理っす。この都市は領主の個人都市っすから、怒らせたら商売が危なくなるっす」

「どうせ癒着でもしているんだろう。お前の中級市民権だって、そういうところで融通して手に入れたものじゃないのか? 何が工事で貢献だ。よく言うな」

「しょうがないっす。そこは持ちつ持たれつっす。それに領主はお得意様っす。やっぱり強く言われたら断れないっす」

「ふん、今までもそうやってスレイブを渡してきたのか?」

「はいっす。メイドとか親衛隊の大半は、そういうスレイブで構成されているっす」

「普通の兵はいないのか?」

「公募で集めた一般兵は外側の砦に回されるっすが、自分の周囲はスレイブで固めているっすよ。そのほうが安全だからっす」

「自分以外は信じられないか。領主はクズだな!! それにメイドだと? ゲスだな!!! そいつは!! 恥を知れ!!」

「旦那がそれを言うなんて…いたっ!!」

三百万ビンタで制裁。

「領主はどんなやつなんだ?」

「ヒゲを生やして少し太ったおっさんっす」

「どんなステレオタイプだ、その領主は。どうせ毎晩、乱交パーティーでも開いて遊んでいるクズなんだろう?」

「どんな偏見っすか!?」

「こういうところの領主といったら、民に重税を課して『年貢が払えないなら、娘をもらおうか!』と力づくで女を集めて、『ぐへへ、今日もヒーヒー楽しませてやろうか。この俺様のブツでな!』とか言うのが一般的だ」

「一般の情報がおかしいっす。全然違うっす」

「じゃあ、どんなやつだ?」

「愛妻家で娘を溺愛している人っす。見た目は怖いおっさんっすが、街のこともそれなりに気にしているっす」

「そんなやつが白スレイブを買うか?」

「白スレイブを欲しがるのは娘っす。領主じゃないっす。領主は娘のご機嫌取りに買うだけっす」

「なら、その娘がどうして白スレイブ、それもあの子を欲しがる?」

「あの娘は、時々来るっす。その…噂でしか聞いたことはないっすが、【人形】にするとか……」

「は? 人形? 殺して臓器を抜いて、代わりに綿でも詰めるのか? それとも生きたままロウで固めて飾るのか?」

「恐ろしい発想っす!!! そんなこと考えたこともないっす! 夢に見るっす! やめてほしいっす!! おええ!」

「ホラーゲームとかなら、よくある設定なんだが…違うのか?」

「そんなんじゃないっす。なんだか友達がいないらしくて。代わりに女の子のスレイブを買っていくっす」

「は? 友達?」

「そうっす。友達代わりっす。普通のスレイブと違って、白スレイブならば本物に近い設定が入れられるっす」

その情報に、さすがのアンシュラオンもしばらくフリーズする。

「反吐が出るな。どんだけ根暗だ」

「旦那がそれを言ったら…いたっ! いたっ! いたっ! いたっ!」

三百万往復ビンタ、二連撃。

「痛いっす。頬が限界っす。口内が血塗れっす」

「これが金の力だ。思い知ったか。気に入ったなら、次は一千万ビンタにするか?」

「それはもう凶器っす。やめてほしいっす!」

「その娘は何歳なんだ?」

「たぶん、14か15くらいっすね」

「終わってるな、そいつ。ただの変態じゃないか」

「変態ってわけじゃないっすが…、たしかに巷では【イタ嬢】って呼ばれることもあるっす」

「イタ嬢?」

「痛いお嬢様の略っす」

「思いきりディスってやがるな。嫌われ者なのか?」

「顔は普通に可愛いっすし、そんなに問題行動を起こすわけじゃないっす。ただ、やっぱりちょっと知能的にいろいろあるっす。考え方も一般人とは違うっす」

「そりゃ、その歳から白スレイブにはまっていれば当然だろうな。人間、なまじ金があるとなかなか成長できないからな…」

「そんなイタ嬢は領主に溺愛されているっす」

「つまるところ、甘やかされたお嬢様ってわけか」

「そうっす」

(早い話、領主の娘に横取りされたってわけか。いや、娘だけじゃない。その背後には領主の権限がある。それを娘のためとはいえ利用したんだ。そいつも同罪だな)

「事情はわかった。それで、あの子はどこだ?」

「まさか、取り戻しに行くなんてことはしないっすよね?」

「逆だろう。行かないなんて言うと思ったのか? あれはオレのものだ。絶対に取り戻す」

「す、すごい独占欲っす。普通、しょうがないから他のスレイブにするとか言うっす。相手は領主っすよ?」

「だからどうした。オレがそう言うと期待していたのか? 残念だったな。あの子の代わりなどいない。わかったら場所を言え」

「うう、場所は…」

この第二壁よりも内側、高級住宅街が並ぶ上級街の、そのさらに中心地。

このグラス・ギースの頂上であり心臓部。

領主城。

そこが領主の家であり、サナが連れていかれた場所である。

「警備状況は?」

「それ以上は自分たちの立場が…!」

「安心しろ。お前たちに迷惑はかけない。オレが勝手に取り戻しに行くんだ。お前は関係ない」

「ほっ…」

「しかし、この貸しは高くつくぞ。本当ならばお前たちは皆殺しだ。だが、もう一度だけチャンスをやろう。オレも中級市民になった直後にレッドカードは最悪だ。発行してくれたお姉さんに申し訳が立たないからな」

小百合があんなに嬉しそうに発行してくれたのだ。

ここでモヒカンを殺せばすっきりするかもしれないが、小百合は残念がるだろう。

それに、殺したら利用できなくなる。このモヒカンにはまだ利用価値がある。

「今後お前はオレのためにスレイブを用意し続けろ。それでチャラにしてやる」

「弱みを握られたっす」

「自業自得だ。それより相手の出方によっては揉めるかもしれん。極力殺しはやりたくないが…領主や娘が死んだらごめんな。その場合は証拠を消すために領主城ごと吹き飛ばす予定だ」

覇王流星掌ならば、天災ということで済む可能性も高い。便利な技だ。

「いやいやいや、それは勘弁っす!! どんだけ物騒っすか!?」

「相手の出方次第だ。道理をわきまえるようなやつなら、オレだってそんなことはしない。謝罪して、頭を犬のフンがある地面にこすりつけて、回転させて、死ぬ気で謝るようなやつなら許してやらんこともない」

許してやらんこともない = 許さないかもしれない

「グラス・ギースがなくならないことを祈るっす…」

モヒカンにアンシュラオンを止めることはできない。

女を奪われた恨みは、実に恐ろしいのだ。

(くそっ、いきなりつまづくとは! だが、諦めないぞ! 絶対に取り返すからな!!! サナ、待っていろよ! すぐに行くからな!)

47話 「侵入、西門から上級街へ」

西門。

第一城壁に設置された門で、第二城壁の東門と比べるとやや小さめであるが、その分だけ強固な造りになっていることがわかる。

門自体が三重になっているうえに、周囲にも多くの櫓が設置され、仮に敵がここまでやってきても篭城できるように設計されている。

現在、アンシュラオンはそこにいた。もちろん領主城に潜入するためである。

(地図によれば領主城はこの中にある。ちょうど都市の中心部だな。まあ、城塞都市だから当然だ。一番重要なものを守るために城壁があるわけだからさ。…しかし、時間も時間なだけあって警備が厳重だな)

西門は、上級市民が暮らす上級街につながる唯一の場所なので、出入りは厳重にチェックされているようだ。

東門よりも明らかに衛士の数が多い。おそらく三倍近くいる。

(まずは正攻法でいってみるか)

アンシュラオンはそのまま接近。営業用のスマイルを浮かべながら門番らしき衛士に接触する。

残念ながらお姉さんはいないようなので、近くにいたおっさんに話しかける。やはり、おっさん率が高い気がするが。

「ねえ、上級街に行きたいんだけど、入っていい?」

「ん? 坊やは上級市民なのかい?」

「ううん。中級市民だよ。ほら」

アンシュラオンはもらったばかりのカードを見せる。

そこには中級市民を示す、中くらいの大きさの城壁の絵が描かれている。

一方の上級市民のカードは、カード一杯に絵が大きく描かれているらしいので、その差は一目でわかるようになっているらしい。

「中級市民か…」

男はカードをまじまじと見ながら、少し困ったような表情を浮かべる。

その段階でアンシュラオンは状況を察する。

「もしかして中級市民だと入れないの?」

「いや、そういうわけじゃない。ちゃんとした用事があれば下級市民だって入れるし、外から来る客がホテル街に泊まりに来ることだってある」

「ホテル街って?」

「上級街にある高級ホテルのことだよ。下級街にあるような安宿とは違って、外から来たお偉いさん、貴族や領主クラスの人間が泊まる宿のことだね。一泊十万以上するっていう、俺たちからすれば雲の上の世界さ」

「このあたりに貴族なんているの?」

「西側から来た貴族なんかが、お忍びで泊まりに来ることがあるみたいだな。うちの領主様が誘致することも多いらしい」

「西側の人って、このあたりに入植しようとしている人たちでしょ? 危なくないの?」

「南のほうはそうらしいが、こっちに入植しようとする国ってのは聞かないな。東大陸に来るのは、誰しもがそういったやつらじゃないってことだろうね。観光とか避暑とか、魔獣狩りを楽しむためにやってくる貴族もいるそうだ。こっちの魔獣は珍しいものばかりだとか言ってね」

(緩衝地帯、というわけかな。このあたりはいろいろな意味で西と東の境目だ。西側にとっては入植するメリットもないから、単純に東大陸を楽しめる場所なんだろう。貴族のお忍びなんて、どうせエロいことなんだろうし、こっちには自由にできるスレイブもいるからね)

偏見である。

とは言いきれないかもしれない。

東大陸では容認されているスレイブ制度も、西側では完全に撤廃されつつあるものなので、これを目当てにこちらにやってくる者たちもいる。

エロが目的の場合もあるだろうが、多くは人材の確保が目的である。

鉱山などの危険な仕事をさせる格安の人材という意味では、スレイブに勝るものはないからだ。

「それで、オレって入れるの?」

「一応目的を訊いてもいいか?」

「明日、この街を出て行く友達にあげるお土産が欲しいんだ。上級街のお店なら、良い物が売っているって聞いてさ」

「そうか。まだ店もギリギリ開いている時間だな」

「じゃあ、入れてくれる?」

「うーん、普段なら入れるんだが…今日はちょっと……制限があってね」

「領主の命令?」

「う、うむ。よくわかったね」

「なんとなくかな。ちょっと警備が物々しかったからね。全体から少し緊迫感が滲み出ているっていうか…」

衛士たちの雰囲気が、少しばかりいつもと違う。

さして衛士と触れ合っていないので普段の様子はわからないが、明らかに緊張感を抱いているようである。

そして、その理由は簡単に推測できる。

(今さっきの話を聞く限り、西側の人間が来ているってことかな? 警備を増やして門限もつけるとなれば、少なくとも領主にとっては、それなりに価値のある人間みたいだ)

貴族あるいはそれに準ずる誰か、というところだろう。

「今日だけなんだ。すまないね。明日なら入れると思う」

「そっか。それは残念。また来るよ」

「ああ、そうしてくれ」

アンシュラオンはあっさりと諦める。

が、あくまで正門から入るのを諦めたにすぎない。

(強引に通ってもいいけど、衛士のおっちゃんたちに恨みがあるわけでもないしな。べつにここから入る必要もない)

そのまま壁沿いに北に移動。

グラス・ギースの内部には、城壁内でも最低限の自給自足が可能なように、森のような場所が点在している。

西門の周囲は東門同様、森に囲まれているのでそこに潜り込み、四キロほど移動する。

ここまで来れば、もう誰もいない。こんな夜に森を出歩くとすれば、デート中のカップル程度のものだが、今夜はそんな者たちもいなかった。

「念のためだ。モヒカンから借りた(奪った)これに着替えよう」

それは変装グッズと呼ぶべきもの。服はもちろん顔を隠すマスクとマントもあるので、どこぞの舞台で使いそうな安っぽい仮装に近い。

言ってしまえば、コスプレである。

スレイブ館には、お客の要望に応えるために小道具がたくさんある。客の中にはおかしな性的趣向を持っている人間もいるので、こういった類の衣装も大量にあるわけだ。

ただ、その大半が女性物だったので、致し方なく消去法でこれを選択。

(完全に変態だな。こんなものを着て行ったら一生トラウマになりそうだが…変装としては悪くない。このほうが印象に残るだろう)

変な格好のほうが相手は強く印象に残るので、このほうが効果的だと割り切ることにした。

マスクは、鼻下と口が見えているタイプの白いもので、仮面舞踏会でも使えそうである。それに白いスーツと黒いマントを羽織えば、完全に変態の出来上がりだ。

「白仮面様ってところか。まさかこんな恥をかくことになろうとは思わなかったけど、全部サナのためだ。さて、門が駄目ならば…これしかないな」

アンシュラオンは上を見上げ―――城壁を登った。

片方の足をかけて跳ねた瞬間、もう城壁の中ほどには到達しており、さらにもう片方の足で跳ねた時には、身体は城壁の上にあった。

気配を殺しながら周囲を見回す。

(城壁の上もそこそこ広いな。といっても警備の連中はいないか。さすがに城壁の上までカバーできないよな)

城壁は場所によって幅はまちまちであるが、厚い場所によっては二キロから三キロという長さを持つ場所もある。

城壁の内側には梯子もあるので、有事の際には登って応戦するという選択肢も当然あるだろう。

そのために城壁の上には、いくつかの施設やバリケード、馬防柵のようなものが点在しており、万一の場合はここで防衛ができるようになっている。

しかし、通常は防御結界が張られているので、城壁の上に魔獣が近寄ることはない。近寄っても上空数百メートルで弾かれてしまうだろう。

それを知っている衛士たちは、城壁の上まで警備を行っていない。結局のところ防御結界は、人間も魔獣も等しく弾くからである。

その分、衛士たちは門を中心に防衛すればよいので、この防御結界こそが城壁都市の最大の防御の要とも呼べるものかもしれない。

アンシュラオンは、すでにその情報を入国時に知っていたので、特に驚くこともなく結界を探し、見つける。

(結界は…あれか。たしかにそこそこ強めの結界があるようだな)

今いる場所から数十メートル先に、肉眼では透明に映るであろう薄緑の結界が張られているのがわかった。

結界は城壁ごとに張られているので、第三城壁、第二城壁、第一城壁と三つの結界が重なっていることになる。

内側にいけばいくほど強力になり、この第一城壁の結界ともなれば最後の砦なので、アンシュラオンから見ても『そこそこ強い』結界が張られている。

が、ただそれだけである。

アンシュラオンはそのまま結界を素通りし―――破壊。

術式の一部を消失させ、直径五十メートル程度の穴が生まれる。

(うーん、オレって術式は壊せるけど、術自体が使えるわけじゃないから直せないんだよね。…しょうがない。このままでいいか。オレが悪いわけじゃない。喧嘩を売った領主が悪いんだから、これくらいべつにかまわないだろう)

この防御結界は巨大な大きな一枚の膜ではなく、こうした五十メートル程度の結界がいくつも重なって生まれているもののようだ。

しかも数百年のうちに劣化したのか、すでに網状に穴があいているところも散見される。

(オレが心配する義理じゃないが、大丈夫なのか? 絶対にメンテナンスしていないだろう? それともできないのか? たしかに大掛かりな仕組みみたいだし、それ相応の術士がいないと難しいだろうが…防御の肝なのにな。よく今まで無事でいられたものだ)

ラブヘイアの情報では、四大悪獣によって破壊されて復興してからは、大きな災厄には見舞われていないという。

その間に危機意識がじんわりと削られていったのだろう。平和であることは素晴らしいが、緩慢な空気が流れているのも事実だ。

この都市がすでに年老いていることが、如実に示されている箇所といえるだろう。

城壁上部を駆け抜け、下に誰もいないことを確認して飛び降りる。降りた場所も森であり、ひと気はまったくなかった。

それから上級街の裏道を通り、じわじわと目的地である領主城に近づいていく。

上級街は、さすが上級街と呼べるほど豪華で、住宅も下級街とは比べ物にならない大きさである。

しかし、人口が少ないためか、賑わっているというよりは閑散とした印象を強く感じた。

(地球でもあったけど、リゾート地を作ったはいいけど、人が来ないでそのまま放置されたような場所だな。箱だけは大きいけど、中身があまり伴っていない感じだ。全然人がいないけど大丈夫か? それとも警備の影響で夜間外出禁止令でも出ているのか?)

今日が特別な日なので、たまたま人が少ないということはある。

当然それもあるのだが、それ以外の理由もある。

一つは単純に、アンシュラオンが考えたように上級市民自体が少ないこと。警備強化のために出入りが制限されていること。

もう一つは、アンシュラオンがばら撒いた一億円が、いろいろと【飛び火】していることである。

傭兵団がどんどん金を拡散させた結果、今現在は下級街にとどまらず中級街にもフィーバーが波及しているのだ。

その活気に惹かれて、上級街の人間たちも中級街に出ているのである。

警備上、中に入れはしないが、外に出るのは自由なのだ。明け方まで遊ぶ計画ならば、べつに戻る必要性はない。

そのため本来は一番上等な街である上級街が閑散とし、人が溢れている第二城壁内部にさらに人が集まっている状況になる。

まったく意図していない事態であるが、これもまたアンシュラオンが招いたこと。自分で自分をアシストしたのだ。

まったく誰とも会わず、アンシュラオンはついに目的地に到着する。

目の前には最後の城壁に囲まれた城があった。

これこそ領主が住む領主城である。

(サナがいなければ城ごと破壊するところだが、最初は穏便にいくことにしよう。そのための変装だしね。領主も娘も運がよかったな)

アンシュラオンは領主城に侵入。

48話 「ガンプドルフの予感」

(散々だったな…)

傭兵姿のガンプドルフが、今日の外仕事を終えて部屋に戻る。

砂に塗れた服を投げ捨て、軽く身体を拭いてから、いつも通りの格好になる。

戦闘用のフルプレートではなく、日常任務に使う軍用コート姿だ。当然、自国の国章や隊章は消してあるので見られても問題はない。

(…どんな姿になっても、これだけは手放せないな)

その腰には一本の剣がある。黄金の装飾が施された金色の柄のもので、刀身まで金色という非常に珍しいものだ。

これは手放せない。傭兵姿だろうがフルプレートだろうが、これを離すわけにはいかない。いや、手離せないのだ。

魔剣といえば聞こえはいいが、もし本当に性能が良いだけのものならば聖剣となっているはずだ。

魔剣には魔剣と呼ばれるだけの所以、大きなデメリットが存在するのである。それを受け入れてこそ、強い力を手に入れることができるのだから相応の代償だろう。

そんな頼りになりながらも使い勝手の悪い相棒を触りながら、一度ソファーに座って心を落ち着ける。

(領主城か。その名前から察するに、ここの領主は一国の主のつもりのようだな。まあ、それは家を持った男と同じ。自分が主人となった世界において、人は誰しも権威を保ちたいと思うものだ。それがどんなに小さな枠組みでも…な)

ここは領主城、その尖塔に用意された彼の部屋である。

室内は、バスケくらいならばできるくらい広く、一人で暮らすには大きすぎるくらいだ。

普段は貴族などがやってきたときに使用される部屋のようで、調度品もそれなりに立派なものがそろっている。

むろん、本場である西側からやってきたガンプドルフには、それらは珍しいものではないが、もともと武人であり軍人である彼には興味のないものである。

それより重要なのは、このグラス・ギースが都市として最低限の機能を有していること、領主が為政者として支配権を維持していることである。

その条件さえクリアしていれば、領主城がどのような場所でもあまり問題ではない。

それから再び今日の出来事を考える。

(散々な日だったが、そんな日もある。それに収穫はあった。戦艦を長期間隠せそうな場所が見つかった。魔獣が少ないのはむしろありがたい。これでしばらく安全を確保できる。メーネザーには申し訳ないが、あそこを拠点にしてもらおう)

グラス・ギースには、さすがに戦艦を格納できるスペースはなく、よそ者が大勢ぞろぞろやってくるわけにもいかないため、部下の大半は荒野で生活することになる。

今日訪れた岩石地帯に戦艦が隠れられる場所があったため、そこを外部の拠点にするつもりだ。

もともとあそこを訪れたのは、そのためでもある。魔獣退治はオマケにすぎない。

(あの付近に前哨基地を作れれば、だいぶ楽になりそうだ。問題は資材と物資の搬入だが、地道にやれば数ヶ月で物にはなる。それもこれも、あの大型魔獣がいなくなったおかげと見るべきだろうな)

警戒区域には大型の魔獣が出ると聞いていたので、それだけが心配だった。

戦艦とはいえ万能ではない。地中から攻撃されれば撃沈する可能性がある。耐えるにしても、陸上で座礁するのもまた面倒である。

それを思えば、唯一の懸念だった大型の魔獣が、あの場からいなくなっていたのは助かった。

どんな相手でも自分とミーゼイアならば対応できると思われるが、無駄な消耗は避けたいのが本音だ。

ミーゼイアの修理用の部品も最低限しかないので、無駄に損耗してWGにオーバーホールに出すともなれば、もう目も当てられない大損害だ。

その点において【謎の存在】には感謝している。

(結局、その人物とは出会えなかったな。いや、それでよかったのだ。相手が温厚で知的な人間とは限らない。血に飢えたような人間ならば危険だった。…それならそれで問題ではあるが、今はそれでいいだろう。しかし、この件については調べてみる必要がありそうだ。それだけの武人を野放しにはしておけない。あまりに危険だ)

すでに傭兵としてハローワークには登録してある。その伝手を使って調べてみるのもよいだろう。

案外、傭兵というものも便利である。同僚の魔剣士の一人が、よく傭兵に成りすまして諜報活動をしていたものだが、その意味がようやくわかった気がした。

ちなみにガンプドルフの評価は、第三階級の黒爪(こくそう)級狩人であった。通称、ブラックハンターである。

リングをしていない状態での審査であったものの、彼もまた数値には出ない力を持っていることも事実。腰の魔剣がそれを証明している。

剣士にとっての強さとは、武器や防具の質を含めた力なのだ。それを含めれば、ホワイトハンターレベルにあるのは間違いない。

この二日でホワイトハンターとブラックハンターが一気に加入したハローワークでは、その話題で持ちきりである。

と言いたいが、某謎の人物がデアンカ・ギースを倒してしまったので、ばら撒いた金の件も含めて、すでにガンプドルフは話題にもされていない。

ただ、当人にとってはそのほうが好都合であるし、任務に出ていたので噂になっていたことすら知らないでいるが。

(現状の戦力は乏しい。そういった危険人物に出会っても対応できるかどうか…。それ以前に、このあたりには強い魔獣が多い。やはり人間の統治が行き渡っていないからだろう。だからこそ今のうちに魔獣に対応しておきたかったが、今日の訓練は最悪だったな)

今日狩った程度の魔獣では慣らしにもならない。せいぜい魔人甲冑を動かせたのが最大の収穫だろう。

(魔人甲冑はまだまだ機動性が甘いが、使えるには使える。生存率は上がるだろうな。量産できれば戦車代わりにはなりそうだ。白兵戦でも使えるようになれば面白い素材になる)

魔人甲冑は、魔獣相手でも十分効果を発揮した。

基本は武人が乗るものだが、一般人でも扱えるものにできれば即席で軍隊を生み出すこともできる。

当然、訓練されていない人間が使うには危ういが、あるとないとでは雲泥の差だ。

特に文明が発達していない東大陸においては、そうした存在だけでも視覚的威圧効果が見込める。軍事力を誇示することができるのだ。

この地において重要なのは血筋ではなく、単なる力、暴力。

力がなければ何もできない。貴族だと嘯(うそぶ)いたところで、魔獣に噛み殺されるか、そこらの人間にナイフで刺されて死ぬだけの無情の世界である。

力。力が必要なのだ。

この大地を自らの手で獲得し、耕し、繁栄させるための力が。

(ずいぶん遠くまで来たものだ。しかしそれは可能性があるということ。ここを領土にしても誰からも文句は言われない。誰にでもチャンスがあるフロンティア…か。たしかに魅力的だな。西から東にやってくる人間の気持ちもわからんでもない)

東大陸の西側は荒れ果てた大地が広がっており、今まで国家が生まれたことはない。

その最大の要因は、魔獣。

西側にも強い魔獣はいるが、東側はそれ以上である。特に火怨山という場所から強い魔獣が南下してきた時などは、人間の集落など一瞬で潰されるだろう。

そのせいで人間の文明は発達せず、進退を繰り返して今に至っている。文明が安定しなければモラルも低くなり、スレイブという制度が残る一つの要因ともなっている。

魔獣と無法地帯の楽園。

されど、そこは誰のものでもない。力があれば自らの国を興すことだって可能なのだ。

(東の風は、まだ我々には馴染まない。が、可能性はあるのだ。可能性は。あとはそれをいかに広げて維持していくか。そのためには領主の力は必要だ)

グラス・ギースの領主、アニル・ディングラス。

五十を過ぎたくらいの小太りの男で、一見すると冴えない人物だが、このあたり一帯を代々治めてきた豪族の長である。

西側からの入植が進む中、こういった豪族たちとの争いが激化しているところもある。先祖代々守ってきた土地であるので、彼らが譲らないのは当然だ。

上手く買収した国もあるが、多くは争いの火種を蒔き続けている。それにてこずって入植の速度は遅くなっているようだ。

このグラス・ギース一帯は魔獣が多いという関係上、西側国家からは敬遠されてきた土地である。

開拓に時間がかかるし、リスクも大きい。デアンカ・ギースのような存在に出会えば全滅もありうるので、現在は調査団すら派遣されなくなっていた。

だからこそ、ここは自由である。

どこから来た人間であれ受け入れる土壌がある。それは偉大な風土である。

もともと人種という存在に無頓着な世界であるが、西側から来た人間を簡単に受け入れることは難しい。入植の件もあり、警戒するのが普通だからだ。

だが、アニル・ディングラスは、ガンプドルフたちを受け入れた。その事実は大きく、ありがたいとも思う。

当然、互いにメリットがあってのことである。

(彼にとっては戦力強化の意味合いは強い。自国防衛のほかに、我々の存在が他の西側国家の楔にもなる。むろん、我々にどこまで期待しているかは未知数だが、彼らにとっても土地の開拓停滞は頭の痛い問題だ。これだけ魔獣がいれば当然だな)

領主もまた、この大地にてこずっているのだ。

アンシュラオンが見た通り、この都市には未来がない。発展の兆しがまるで見られない。その閉塞感は領主も感じているところだろう。

だからこそガンプドルフを受け入れた。新しい領土を開拓すれば必然的に魔獣を討伐することになり、それだけグラス・ギースにも恩恵が生まれる。

新しい都市が生まれ、新しい人がやってくる。それは物の流れを生み、発展を促すことになる。

資源はそこら中にある。力さえあればもぎ取れる。その力の一端をガンプドルフが与えるのだ。

(そして何より、人と争うことなく得ることができる。人間と血みどろになって殺しあうことなく土地が手に入るのならば…傭兵まがいのことも喜んでやるさ)

ここに国家を樹立させるのは、思っているよりも難しいことだろう。

されど不可能ではない。

領主の積極的協力があれば可能なのだ。そのためにもガンプドルフにとって領主は重要な存在である。この大切な時期に何かあっては困る。

(さて、そろそろ行くか。今日の交渉で少しは具体的な方向性を示すことができれば、今後もやりやすく―――)

ガンプドルフが領主のもとに向かおうとしたとき―――

―――何かに触られた

(―――っ!)

それはガンプドルフだけではなく部屋全体を塗り潰し、さらに広がっていく。

ある一点から球状に広がり、城を覆っていった。

害はない。

これは、敵を害するものではない。

だが、味方の人間が使うものではない。

(波動円(はどうまどか)…だと? どこから使っている? いや、何メートル展開している? 三百……五百……千メートルを超える!! 馬鹿な!? 何者だ!)

波動円は探知術の一つで、周囲の気配と意識を同調させて異変を探る技である。

自身の戦気を薄く伸ばすもので、それ自体は非常に希薄になっているので無害であるが、戦気を遠くまで展開維持するだけの技量が求められる。

達人ともなれば範囲内にいる虫の一匹ですら正確に探知できる。常人で二十メートル。達人で数百メートルが精一杯だろう。

ならば、それを超える者は何者か。

千を超え、さらに広がり続けている。もはやガンプドルフから血の気が引くほどに、領主城全体を巨大な気質が覆っていた。

その人物は、何かを探していた。

ガンプドルフに触れた際、身長、体重、外的特徴を収集しているのがわかった。このことから、おそらく【誰か】を探しているのだろうと思われる。

が、直後―――波動円は消えた。

(私が感づいたことに…気がついた? それで警戒して解いたのか? …これだけの力を持ちながら、なんと慎重で図太いのだ。まずい、まずいぞ。これだけの気質を展開できる人間がいるとは、いったい何者―――っ!)

その瞬間、脳裏に浮かぶ人物がいた。

巨大魔獣を圧倒的な力で破壊した謎の存在。その人物がどこの誰かは知らないが、少なくとも近くに存在するという事実を思い出す。

そして、なぜその存在がここに来たのかを想像し、ガンプドルフの顔色が一気に暗くなる。

(ここは領主城。そこで探す人物など一人しかいないではないか。まさか暗殺? そのようなことをする理由があるのか? わからん。わからんが、放ってはおけん。今は何があっても彼を失うわけにはいかないのだ!!)

ガンプドルフは、部屋を飛び出した。

このレベルの相手との戦闘になれば、自分が死ぬ可能性すらあることを知りながら。

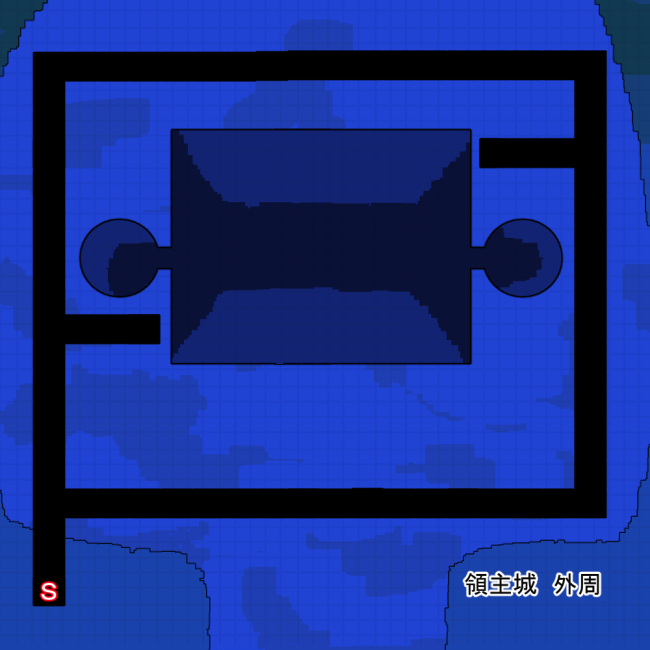

49話 「【マップ戦:領主城外周】 その1」

高さは十五メートル程度だが、領主城にも壁と門があり、しっかりと門番もいた。

(ここまで来たら、さっさと中に入ろう)

アンシュラオンは門番の隙をついて、さっと城壁を駆け上がると、そのまま走り抜けて茂みに落下。当然、音は立てない。

その茂みの中から領主城を観察する。

(城というか…館だな。それでも大きさはなかなかのものだ。これはけっこう広そうだ)

大きな屋敷に尖塔をつけたようなデザインなので、大国ならばこれを城とは呼ばないだろうが、この辺境の土地ならば十分、そう呼んで差し支えないものだ。

まずアンシュラオンがやったことは周囲の探索。

といっても歩くわけではない。戦気を球体状に薄く伸ばして周囲の状況を探る【波動円】という技がある。

これを行うことは戦闘の基本である。特に森などで周辺の状況が不明な場所では必須の技とされている。

それを伸ばす。百、二百、三百メートルと、どんどん伸ばす。

すると【触覚】によって周囲の状況がわかるのである。戦気は自分の一部でもあるので、触れた対象を観察することでそれが何かを推測できる。

(う〜ん、領主城の周囲は、見回りっぽいのを入れて百人ちょいくらいかな。今日は警備が厳重だとか言っていたから、普段よりも多いんだろうな。マキさんは親衛隊より強いって話だけど、あのレベルの武人がそれなりにいたら、ちょっと面倒かもしれないな)

領主城とその敷地も相当な広さであるが、銃を持った衛士たちが常時巡回しているので、そこそこの警備態勢は敷かれているようである。

これはモヒカンにも聞いていたので、情報通りの警備状況だ。ただ、数はいつも以上に多い。

(このあたりにいる衛士たちは、ほぼ一般人と大差ない。戦闘用スレイブじゃなくて、砦とかから配属された一般兵士たちだな。きっと今夜だけ集めたんだろう)

情報公開を使って視界に入った衛士を調べるが、普通の成人男性と同レベルの実力であった。

最低限の戦闘技術はあるのだろうが、ざっと見たところ、マキに匹敵する武人はいないように思える。

これならば、そのまま強引に武力で突破するのは容易だ。

が、せっかく変装までしたのだ。無意味に暴れる必要性はない。それに市民権のこともある。最悪の状況になるまでは殺しは控えようと考えていた。

(サナを取り戻して、ゆっくりと過ごす。そのためにはあまり派手にやらないほうがいいな。交戦はしても、気絶させるくらいにしておくか)

改めて領主城を見る。

四階建てで、左右に大きな尖塔がそびえている。

(サナがいるとすれば、領主の娘のところだろう。頭の悪いやつは上に昇りたがるから、どうせ最上階あたりにいるんだろうけど…ちょっと調べてみるか)

さらに戦気を伸ばして、館の内部の人間を探る。

一階には、数十人という人間が活動している。食器洗い、掃除、見回り、警護などなど、一般的な館にいそうな使用人たちだ。

二階にも十数人いるが、訓練した足運びを感じるのでメイドの可能性もある。

が、数人は足音すら立てていないので、おそらく忍者か暗殺者であろう。モヒカンから集めた警備用戦闘スレイブだと思われる。

(ふむ、こいつらがそうかな? 感じる気配からすればたいしたことなさそうだが、油断は禁物だな)

城内には武人もいることが判明。

まったく問題ないレベルであるが、特殊な異能を持っている武人もいるかもしれないので油断はしない。

そうしてさらに伸ばした時―――

「あっ」

突如、波動円を解除。

気配を殺したまま移動を開始し、今いた場所から急いで遠ざかる。

珍しくアンシュラオンは慌てていた。

(やばい、やばい。調子に乗って伸ばしていたら感づかれちゃったよ。まさかオレの波動円を感知できるやつがいるとは…。姉ちゃんたちならともかく、他にもそんなことができるやつがいるんだな。注意しないと)

アンシュラオンは一気に警戒レベルを上げた。

ここ一ヶ月、火怨山から逃げて生活してきたが、自分と渡り合えそうな人間および魔獣は一切いなかった。

しかし、だからといって存在しないとは限らない。たまたま出会っていなかったという可能性もあるのだ。

そして今、その可能性の一つに出会った。

波動円は便利な技だが、戦気を伸ばしたものなので触れられると感触が残る。ただ、アンシュラオンのものは非常に繊細で薄いので、普通の武人や人間は気がつくことができないのだ。

が、その人物は気がついた。

波動円というごくごく少量の気質から、アンシュラオンが意図的に隠した気配を感じ取ったのだ。

これはなかなかできない芸当である。明らかに他の人間とは異質な存在だ。

(少し触れただけだから詳細は不明だけど、けっこうな武人がいるようだ。…これは面白いな。少し緊迫感が出てきたじゃないか。そうそう、これくらいでないといけないよ。囚われのお姫様を助けるんだから、こっちも本気でいきたいしね)

雑魚ばかりで退屈していたところである。

たしかにサナを助けることが最優先だが、それ以上にこの雰囲気を楽しんでもいる。そのためには相手側にも強い駒が必要だ。

戦闘用スレイブに加え、今触れたような強者がいる。そう思えば楽しさも倍増である。

「よし、行くか。まずは中に入るために移動開始だ」

―――――――――――――――――――――――

※マップ戦について

【天の声】

潜入戦、制圧戦、攻城戦など、自分の側から攻める場合、同系統の燃焼系ゲーム「ハーレム殿下」で使用されたような【マップ】上で行動します。

※「ハーレム殿下」マップ画面

マップの進路やエンカウントなどは、【乱数】によってランダムで決まり、それによってアンシュラオンおよびパーティーメンバーの行動が変化します。

得られるアイテムなども変化し、その際に取った行動によって、今後の物語で手に入れる武器や防具、パーティーメンバーの成長率が変化することがあります。

強制イベントは絶対に起きますが、その前の行動によって言動や展開に変化が発生する等、不確定要素が加わることになります。

※アンシュラオン単独行動時は、通常戦闘は簡略化されます。

―――――――――――――――――――――――

●領主城外周 マップ戦開始

―――――――――――――

・北に進む → 何もなし

―――――――――――――

・北に進む → 敵と遭遇 → 戦闘

―――――――――――――

ちょうど茂みが終わる頃、敷地側に一人の衛士を発見。

「ふー、だりぃ。非番なのに呼び出すなんてよ…やる気が出るわけないよな。どうせ敵なんて来ないんだから、適当にやるくらいでちょうどいいんだよなぁ。帰ってエロ本でも読んでいるほうが、まだ何倍も有意義だぜ」

衛士はタバコを吸って、茂み側に背を向けていた。どうやらサボっているようだ。

(警備といっても城壁内部だ。緩んでいて当然だな)

もともと城塞都市なので内部に敵がいるわけもない。せいぜい不審者程度であろうが、領主城にも高い壁があるので簡単には入れない状況である。

緊急配備された衛士たちにとってはいい迷惑で、どうせ誰も来ないのだから意味ないだろう、という気持ちでいるようだ。

(敵全員がこうだといいけど…ここはさくっといこうか)

アンシュラオンがそっと背後に忍び寄り、男の首に手刀を一発。

次の瞬間、男はがくっと倒れた。

身体が完全に崩れる前に茂みに引っ張り、隠す。

これは普通の当て身ではなく、当てた瞬間に戦気を流して血流を止めたのだ。それによって簡単に意識を奪うことができる。

このまま寝かせるのもあれなので、木の幹に銃と一緒に立てかけておいた。

「うん、これならサボって寝ているように見えるな。でも、これじゃインパクトが足りないな。起こされたら意味がないし…あっ、そうだ」

アンシュラオンが悪魔の笑みを浮かべる。悪いことを考えた時の表情だ。

そして、実行。

「ズボンを脱がして、右手を股間に置いて…と。うん、これで休んで自慰行為に耽っているように見える。たとえ見つけても、あまりのショックで声をかけられないに違いない」

男にとって、いや、性別は関係なく、これは実に恐ろしいことである。

誰もがその恐怖に怯えながら人生という旅を歩んでいる。仮にこれが見つかった場合、衛士はもう立ち直れないかもしれない。

見つけた側も相当なトラウマを抱えて生きることになるだろう。同姓のそれを見るなんて、それはもう最低の気分に違いないのだから。

(ごめんな。これも領主側についたお前のミスってことだ。では、さらばだ)

衛士の男としての尊厳を踏みにじりながら、アンシュラオン再び歩を進めるのであった。

―――――――――――――

・北に移動 → 何もなし → 分かれ道

―――――――――――――

ここから道が分かれていた。北側か東側、どちらに行くかである。

(北側に行って裏に潜り込むか、東側から回って裏に行くか…だな)

北側は普通に裏側に行くルートだが、東側は城の正面を突っ切って進まねばならない。

暗いとはいえ東側はリスクがある。ただ、それもまた面白そうだ。

(なんかドキドキするな。たしかにオレは怒っていて、サナを取り戻すために行動しているが、まるでゲームみたいな高揚感がある。火怨山にいたら絶対にこんなイベントはなかったもんな)

ただの日常だけがあった火怨山の日々。それはそれで楽しいものであったが、ここに来たからこそ味わえるスリルがある。

どんな状況でも楽しもう。少なくともそう思えるのが嬉しい。

アンシュラオンは一枚のコインを取り出す。一般的に使われる大陸硬貨である。

「こういうときはコインを投げて決めるんだ。表が出たら北、裏だったら東だな」

キィンッ クルクルクル ポタッ

コインが、アンシュラオンの運命を決めた。

―――――――――――――

・選択 → 北側ルート

―――――――――――――

「北か。それもまたいいだろう」

コインは北のルートを導いた。

少し東に行ってみたい気もしたが、自分が決めたルールに従わないのもつまらない。

おとなしく北側に行くことにした。

―――――――――――――

・北に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・北に移動 → アイテム取得

―――――――――――――

気配を殺しながら歩いていると、地面に何か落ちていた。

「なんだこれ? 指輪…かな?」

シルバーの指輪が落ちている。誰かが落としたものだろうが、それ以上の正確な情報はわからない。

そのままにしておいてもいいが、気になったので拾っておく。

「この世界での拾得物は、即座に自分のものなんだよな。だから、これはもうオレのものだな。遠慮なくもらおう」

アンシュラオンは【母の指輪】を手に入れた。

50話 「【マップ戦:領主城外周】 その2」

―――――――――――――

・北に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・北に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・北に移動 → 敵と遭遇 → やり過ごす

―――――――――――――

前方に衛士が二人いる。雑談をしているようだ。

「知ってるか? またイタ嬢様がスレイブを手に入れたらしいぜ」

「そうなのか?」

「ああ、話によれば二千万だってよ」

「二千万かよ! 額がおかしいだろう!?」

「しょうがねえ。また白スレイブを買ったらしいからな」

「俺らの給料の何十倍だ!? 普通のスレイブにしていれば百万もしないだろう」

「それだと『お友達』にはなれないんだろう?」

「前に買ったやつはどうしたんだ? たくさんいるじゃないか」

「気に入ったのは何人か手元に置いているらしいが、飽きたやつは売り払ったらしいぜ」

「…恐ろしい話だ。イタ嬢様も鬼畜だな」

「いや、そうじゃねえよ。飽きたやつってのは、イタ嬢様と友達でいることが飽きたスレイブってことだ」

「は? 白スレイブだから自由に命令できるんじゃないのか?」

「そういう話だが…精神制御ってのも万能じゃない。どんなにがんばってもよ、どうしても無理ってのはあるだろう? 相性とかもあるだろうし、『あっ、こいつとは無理だわ』って思うことがさ。結局、作り笑いしかできなくなって、イタ嬢様の心のほうがもたなかったって話だ」

「痛ぇ!! 心が痛ぇよ…!!! 泣けてくる!!」

衛士からも同情されるレベル。

「にしても、その情報はどこから入ってきたんだ?」

「侍従長のファテロナ様からの情報だ。帰り際にメイドがたまたま会ってな。教えてもらったらしい」

「漏らしていいのか? あの人もスレイブだろう? といっても一等一級スレイブだから、俺たちより上だけどさ…」

「まあ、あの人はイタ嬢様の世話ができる非常に数少ない人材だからな…いいんじゃないのか?」

「そっか…。美人だよな、あの人。嫁さんになってくれないかな」

「無理無理。お前には無理だって。それ以前にイタ嬢様のお付きなんだから無理に決まってるだろう」

「そう言うなよ。可能性はあるだろう。寿退社ってこともありうるし」

「それはあっても、相手はお前以外の誰かだろうさ」

(イタ嬢のやつ、自分に都合が悪くなると売り払うだと? 自分の物すら大切にできないやつは最低のクズだな。そんなやつのところには一秒たりとも置いておけん。さっさと先に行くか)

雑談にかまけている二人をやり過ごして先に進む。

―――――――――――――

・北に移動 → 敵と遭遇 → やり過ごす

―――――――――――――

さらに進むと、また衛士が巡回をしていた。

特に気づかれなかったので素通りである。

が、せっかくなので背後に忍び寄り、「僕はゲイです。気にせずいつでも尻を掘ってください」という紙を貼っておいた。

(今度あいつにあったら、尻の穴に石を投げつけてやろう)

そっと離れ、やり過ごした。

―――――――――――――

・分かれ道

―――――――――――――

・選択 → 東に進む

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・東に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・東に移動 → アイテムパネル

―――――――――――――

領主館の外には、所々に物置が設置されている。

物置といっても大きさはかなりのもので、そこらの一軒家よりも大きな建造物である。アンシュラオンが発見したものも、その中の一つであった。

周囲に誰もいないことを確認して扉に手をかける。

がちゃがちゃ

当然ながら鍵がかかっている。

ガゴンッ

が、それを力で簡単に破壊。ドアを開けて中に入る。

「なんだここは? 倉庫か? なんかごちゃごちゃしているな」

さまざまなものがごったになっており、あまり整理されているとは言いがたい状況である。

領主城には、各地からやってきた商人が訪れることが多々あり、名産物や珍しいものを売りつけてくる。商売人ならば金持ちを狙うのは当然のことであろう。

普段娯楽の少ない城塞都市において、外部からやってくるものは目新しく、貴重なものに映る。それがたとえ、どんなにどうでもいいものであっても。

この倉庫は、買ったはいいものの結局使わず、とりあえずメイドに管理を任せているといった程度のものが置かれている。

よくわからない裸体の彫像や風景画はまだよいとしても、謎の球体やトーテムポールに似た置物などは、何の目的で買ったのか問いただしたい気分になる。

しばらく物色した結果、アンシュラオンは適当に目についたものをもらうことにした。

小物はちょこちょこ手に入れたが、大きなものはこれ。

ハンマー。しかも金属製。

「おっ、これは鉄製じゃないか。銃が木材であったことを考えれば、やっぱりまだ鉄鋼技術が完全に普及しているわけじゃないみたいだ。となれば、そこそこ貴重っぽいな。とりあえず確保しておこう」

アンシュラオンは、まったく平然と頂戴することにした。

サナを横取りされた段階で、アンシュラオンにとって領主は完全なる悪であり盗人認定されている。

盗人からはいくら盗んでも罪にはならない理論、である。

一度当人がそう決めてしまったので、まるで最初から自分の物のように手に持った。

「うん、殴りこみっぽくなったな。ちょっと迫力があっていいかも」

ハンマーを持つ謎の白仮面。実に怖い。

アンシュラオンは【鉄のハンマー】をゲット。

それから元の道に戻り、再び北側に進む。

―――――――――――――

・北に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・北に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・北に進む → 敵と遭遇 → 会話

―――――――――――――

「やあ、何してるの?」

「…え?」

アンシュラオンは衛士を見つけると平然と近寄り、気軽に話しかけた。

そのあまりの自然な態度に、相手はこちらを敵と認識できないようだ。

「ねえ、何してるの?」

「いや…警備…だけど?」

「へー、何を守ってるの?」

「そりゃ、領主様とその財産…かな? って、なんだその格好?」

明らかにおかしい格好である。だが、おかしいからこそ人間は何かあると思ってしまうものだ。

だから、この言い訳も簡単に通じる。

「イタ嬢様と劇の練習だよ」

「ああ、やっぱりな。あの人もちょっと頭がおかし…じゃなくて、奇抜なところがあるからな」

衛士がイタ嬢呼ばわりを普通に受け入れている件については、特に気にしないことにする。

「そうそう。この格好をしろって言われてびっくりしたよ。途中までは付き合ったけど、さすがにうんざりで逃げてきたんだ」

「そうだよな。大変だよな、お前らも。好きで付き合っているわけじゃないだろうしな…」

(うん、完全にイタ嬢のスレイブだと勘違いしているな。って、もしかしてオレ、女だと思われているのかな?)

モヒカンの情報では、領主の娘は同姓しか選ばないらしい。

最初は同性愛者を疑ったが、単純にまだ異性に対してそういった感情が芽生えていないとのこと。

領主が過保護に育てたうえに家からあまり出さないので、世間知らずのお嬢様になってしまったようだ。

「でも、今日は新しい子が来たから、こっちはもう飽きたみたい」

「ああ、あの子かな? 黒髪の。戻ってきたときに見かけたよ」

「そうそう。…今どこにいるか知ってる?」

「うん? そりゃイタ嬢様のところじゃないのか? まだ寝るには早いしな」

「イタ嬢様の部屋ってどこだっけ? 広くてまだ覚えきれていないんだよね。ふらふらしていたら外に出ちゃったし」

「四階だろう? 俺は入ったことないから詳しい場所まではわからないけどさ。そんな話を聞いたことがあるぞ。…というか、こんな情報じゃ意味ないな。中のメイドに訊いてみな」

「まあ、そうだよね。僕も早く戻らなくちゃ。じゃあね」

「ああ、気をつけてな」

(四階か。目指す場所は決まったな)

―――――――――――――

・北に移動 → 何もなし

―――――――――――――

・北に進む → 敵と遭遇 → 会話

―――――――――――――

(…何やってんだ?)

アンシュラオンが、草むらに人影を発見。

どうやら衛士のようだが、なぜかコソコソしている。

気になったので接近してみた。

「何してるの?」

「わっ!? だ、誰だ!?」

「通りすがりのイタ嬢様のスレイブだよ」

「あっ!? あ、ああ、驚かすなよ。今、俺はとても忙しいんだ」

「忙しいって何してるの?」

「それ以上は来ないほうがいいぞ。…とてもとても厳しい局面に遭遇しているからな」

男は腰を屈めたまま手を押し広げ、これ以上来るなポーズを取る。

それで何が起こっているかを察した。

「野グソ?」

「女の子が野グソとか言っちゃ駄目!?」

「いや、だって野グソでしょ?」

「それは否定しようもないが…。せめてもっとこう、お花畑とかそういう表現をだな…」

「お花畑で野グソ」

「間違ってないけど!?」

(なんだ、野グソか。でも、全然動かないな。もしかして…)

「紙がないの?」

「うっ……紙がないといえば、そうだ。だが、俺としては紙でなくてもいいと思う。あるいはもう、清らかな心があればなんとかなるのではないかとも思う。そう、空気的な何か、もしくは超常的な力で拭くことができれば…」

「紙がないんでしょ?」

「…はい」

どうやら図星のようだ。

「紙、あげようか?」

「い、いいのか!? 本当か!?」

「うん。ちょうどたくさん持ってるから」

「あ、ありがたい! 頼む!」

「はい。ここに置いておくね。それじゃ、さよなら」

アンシュラオンは歩いていった。

「た、助かった…地獄に仏とはこのことだな」

男が紙の束を取り、それで拭く。

「ちょっとごわごわしているけど…なんでもいいか。ふー、終わった、終わった。…ん? これは何の紙だ? ん? ん?? 何かすごく見覚えがあるような…」

それは、このグラス・ギースでも日常的に使われる紙。

大陸貨幣である。

アンシュラオンが置いていったのは、まさに札束。それで尻を拭いた衛士。

「うそ…だろ……。本物なのか!? す、捨てていいのか、これは!? だが、金だぞ! 金を捨てるなんて俺にはできない!! ど、どうすればいいんだ!! べったりと俺から出たものがついているし…うぉおお!!」

その後、汚れた紙を見つめて数時間葛藤する衛士であった。

|